水辺のアルバム 7

ニホンカワウソは水辺の大先輩

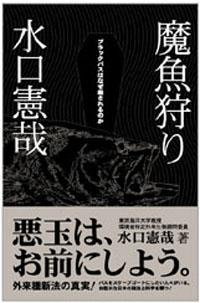

水口憲哉(東京海洋大学名誉教授・資源維持研究所主宰)

※『フライの雑誌』第110号(2016年12月5日発行)掲載

・・・・・・

岩の上などに残された魚の食べ残しから魚を祭る様子が人間の、ものを供えて祭る様を連想させ、獺祭(だっさい)という言葉ができた

●

釣り人のように水辺で魚を獲るというか、漁をして食べる動物は、哺乳類としてはカワウソが日本では身近であった。

カッパという想像上のいきものの原型というか、もとを正せばカワウソだったのではないかとも言われている。カッパの言い伝えが各地にあるようにカワウソも昔は北海道から鹿児島まで分布していた。

たとえば、仙台港沿岸の縄文時代の貝塚からカワウソの骨が出てくる。食用にしていたのである。量的に多く出てくるけものの骨はシカやイノシシであるが、少数とはいえカワウソも食われていたということで、その生息密度は分からないが分布していたことは確かである。

同様のことは、長野県や鹿児島県の貝塚についても言える。また、北海道の岩陰遺跡では、土器につけられるのと同じ文様(三叉文)がきれいに刻まれたカワウソの大顎骨が縄文後期の層から出土している。

カッパの民話とも関連し、本州では「カワウソが人をだます」話が多いが、アイヌの伝説では「カワウソは物忘れのひどい動物だ」という話が多いという。

以上は、安藤元一(二〇〇八)『ニホンカワウソ─絶滅に学ぶ保全生物学』に紹介されている話だが、このカワウソについて現在わかっていることすべてを網羅したともいえる本にも書かれていない面白話を次に紹介する。

探検作家高野秀行は、『未来国家ブータン』の中で、釣針も網も使わずに魚捕りをしていた話をベンジェル氏から聞き取りしている。少し長いがそのまま再録する。

〈一九七二年から七八年くらいだろうか。当時私はよく魚捕りをした。冬の間だけできる。誰でもできる。ただし朝早起きしなければいけない。

今では真冬でも気温はマイナス六、七度にしか下がらないが、昔は零下十四、五度になった。小さい川など、全部凍ってしまう。でもこの家の脇にある川は大きいから全部は凍らない。そこで川獺が魚を捕る。水に潜って魚を捕らえると、氷の上にあがって食べる。川獺は必ず頭から魚を食べる。尻尾からだと鱗がひっかかるからだ。でもすごく寒いから、すぐ魚が凍ってしまう。すると川獺は魚を放り出し、次の魚を捕りに潜る。また氷の上で食べて、凍ったら放り出す。だから早朝に川へ行くと、食べかけの魚が凍ったままいくつも転がっている。それを拾って歩くだけだ。他の人も知っているから、朝の五時には行かなければいけない。魚がまったく見当たらない日もあれば、十匹も転がっているときもある。─中略─今は川が凍らないからこの漁はできない。川獺は今でもいて、魚を捕っている。ちゃんと魚を一匹まるごと食べられる。温暖化で人間は損したが、川獺は得をしたんだ。〉

これは物忘れがひどいこととは関係なさそうだが、そんなに寒いときによく潜れるものだなと思ってしまう。ただし、寒いところのカワウソの毛皮は良質で高価らしく、江戸時代に北海道産のテン皮八枚でカワウソ一枚に相当したという。

このとんでも話のようなカワウソの生態は、カワウソが魚を捕獲するとすぐには食べないで岸や岩の上に並べておくと言われる習性とも関係して本当のことなのかもしれない。この岩の上などに残された魚の食べ残しから魚を祭る様子が人間の、ものを供えて祭る様を連想させ、獺祭(だっさい)という言葉ができた。この言葉は、松尾芭蕉も正岡子規も使っている。

昔はカワウソを使った川魚漁法もあった。全国に生息していたカワウソを、人間が食肉や毛皮のために捕獲して生息量を減らし、最後は河川における農薬汚染でトドメを刺したのである。

●

また、この話は、〝漁夫の利〟という言葉を何となく思い出させるが、その語の成り立ちの状況とは異なり、まったく関係ない。それよりも、昔は、カワウソを食肉や毛皮のために捕獲し結局それが全国の生息量を減らし、最後は河川における農薬汚染がトドメを刺したという歴史に想いを至らす必要がある。

それと同時に、カワウソを使って魚を獲る漁法もあったというのは興味深い。

まず、捕獲するほうだが、魚を餌にして毒矢の仕掛け弓で捕る、小川でイヌを使う、また、カワウソやり、カワウソ弓と呼ばれるものもあった。他方、カワウソを漁の助っ人として用いる漁法もあった。それには二つのやり方があって投網と刺網で獲るのにカワウソを猟犬や勢子のように使う。

これらはアジア各地で行なわれて来たが中国では消滅寸前であり、バングラデシュでは細々だが現在でも続いているという。これは当然日本でも行なわれていたらしく、江戸時代の書物にもそのことが書かれているとのことである。

そして、高知県の四万十川に残る寒イダ漁を、カワウソ漁の名残ではないかと考えている人もいる。カワウソ埴輪を紹介する論文の中で國學院大学の青木豊氏はその可能性を指摘している。

この寒イダ漁は、冬期に淵の中にある大岩等の周囲を刺し網で囲み、その中で火であぶったイタチの皮を竿の先につけて探るように泳ぎ回らせる。すると、潜んでいたイダ(ウグイ)が驚いて飛び出し刺網に突っ込む。これはテレビで紹介されたものを見たことがあるが、まさかアジアのカワウソ漁が祖先だとは思いもしなかった。

というのはこれと同じような漁法をイセエビでやったことがあるので、イタチの皮は充分に使えると納得したからである。川魚がカワウソを怖がるように、イセエビもタコを非常に怖がる。

三重県に竿の先にタコの足をつけてイセエビを獲る漁法があるが禁止されている。私達は、イセエビの潜む棚の前に潜水して行って片側からタコの足で追うと反対側で構えているたも網にイセエビが面白いように飛び込んでゆくのを、調査研究用の採集で経験している。

話は変わるが、寒イダ漁が四万十川に残っているというのは意味深いことである。というのは、一九七九年に最後のカワウソが見つかったのは高知県須崎市の中筋川であるが、他にも下の加江川や新荘川といった中小河川に最後までカワウソ生息の痕跡が記録されている。

ダムのない清流として知られる大河川である四万十川には、隠れ場の多い岸辺や河口域といったカワウソの好みそうな生息環境が少なかったので中小河川より早くに姿を消してしまったのかもしれない。

しかし、四万十川は川魚漁専門の漁師が存在し、釣り人にとっても望ましい川としてその生態系がかろうじて維持されていることで有名である。そしてこの日本でも数少ない生きものにとってよい川であることが、ぎりぎりでカワウソの生存にはつながらなかったのかもしれない。

世界のカワウソ分布域で国がカワウソの絶滅宣言をしたのは日本だけだろう。

●

そのことと関連して、NHKの「ダーウィンが来た」とか「ワイルドライフ」は素人だましのうさん臭い番組なのだが、ある日曜日の夜七時半から放送された二時間のそのような特集番組で、〝日本の自然はすばらしい、共同制作のBBCもびっくりしている、自然が残っている、日本、日本〟と大騒ぎしていた。ウソばっかりと馬鹿らしくなって途中で見るのを止めてしまった。

そしたら翌日の「ワイルドライフ」でアマゾンのオオカワウソを取り上げて、その中に日本のカワウソの一九七八年の最後の映像を取り上げて、環境省が二〇一二年に絶滅宣言をしたと言っていた。

何が素晴らしいものか、世界のカワウソ分布域で国がカワウソの絶滅宣言をしたのは日本だけだろう。

イギリスについてピアス(二〇一五)が紹介している例が面白い。外来種がらみでも面白いのでその部分を全文引用する。

〈外来種は在来生物を押しやると非難されることが多いが、実際には在来種の減少でできた空きスペースにうまくはまっただけだったりする。これは外来種を語るとき、繰りかえし取り上げられるテーマだ。20世紀半ばにイギリスに広く定着したミンク(Neovison vison)は、養殖していたものが逃げだして野生化した。同じころイギリスの河川に生息していたユーラシアカワウソ(Lutra lutra)が激減したことから、川岸での食物獲得競争でミンクに負けたと言われていた。

しかし20年ほど前から、ユーラシアカワウソはたくましく復活しており、反対にミンクが減っている。ユーラシアカワウソが減ったのは農薬か何かが原因であって、ミンクはその減少に乗じて増えただけのようだ。ユーラシアカワウソがふたたび増えはじめたのは、強力な農薬の使用が禁止になってからだった。※40〉

この引用している「40」の文献を見たかったが、クリストファー・レバーの『The Naturalized Animals Of Britain And Ireland(ブリテンとアイルランドの帰化動物)』という単行本なので購入するほどのことは無いとあきらめた。

一九五五年から始まったイギリスにおける有機塩素農薬の使用は一九八一年に完全禁止となり、一部の地域で一九五七年時点で行なわれなくなっていたカワウソ狩りが一九七八年には禁止となり、さらには一九七一年に設立されたカワウソ保護団体オッタートラストによる繁殖、放獣活動等により一九七〇年代と八〇年代の危機状態を脱し、二一世紀に入って回復基調にあると、安藤(二〇〇八)は紹介している。

アマゾン流域にすむオオカワウソは一九頭の群れで、年に二〇トンのピラニアなどの魚を食べるという。一日に一頭あたり三キロである。このようにカワウソにとって川の魚は必須の食べものである。

農薬等によって、淡水魚相が質量ともに大きく変化して在来魚が減少することによって河川や湖沼の釣りが面白くなくなって来たところにバスフィッシングが盛んになったとも言える。

その時、各地にカワウソがまだ生息していたら、バスをかっこうの餌として、バス問題もそう大騒ぎにならず、カワウソによる在来魚の食害として問題になったかもしれない。カワウソが絶滅したのは、一九七〇年代で、生物多様性とかレッドリストが取りざたされる二〇年前のことだった。

トキやコウノトリのようにユーラシア大陸から移殖すればよいじゃないか…

●

それでは、安藤さん達は絶滅したニホンカワウソをトキのように再生させる努力をしていないのだろうか。これにはややこしく難しい問題がある。

ニホンカワウソは長い間、ユーラシアカワウソの一亜種とされてきたが、一九八九年に日本の研究者が本州以南のものを独立種 Lutra nippon とすべきであるとした。

それに対して、国際自然保護連合・種の保存委員会カワウソ専門家グループ(IUCN/SSC/OSG)は二〇〇三年に世界のカワウソを一三種類に分類するとしたが、ニホンカワウソを独立種にすることについては情報不足として見送られた。

このニホンカワウソを独立種として今は亡きカワウソに Lutra nippon と命名しても、シベリアのマンモスのようにクローンでもつくらない限り再生は不可能ということになる。人工繁殖であれ何であれ世界中どこにも存在しないのだから。

それなら、トキやコウノトリのようにユーラシア大陸から移殖すればよいじゃないかという声もでてくる。それではトキの絶滅と再生の経過を見てみる。

トキの学名ニッポニア・ニッポンは、日本が欧米列強の植民地とされるかもしれないとおびえていた時代、日本地図を持ち出したと罰せられたこともあるシーボルトがオランダに送った標本に命名されたのが始まりである。

何も日本にしか分布していなかった訳ではなくアジア大陸の東部に分布し、そのはしっこの標本を送ったのが日本からだったというだけのことである。

そしてその分布域での絶滅過程がややこしい。まず、日本は一九二〇年代に消息が途絶えたが一九三〇年代に再発見し、一九八〇年代に全鳥捕獲し飼育保護していたが、最後のキンが二〇〇三年に死亡し、野生も飼育も完全に絶滅した。

いっぽう、アムール川流域等のロシア極東では一九六〇年代に消息が途絶えた。同じ時期に中国でも消息が途絶えたが、一九八〇年代に再発見し人工繁殖に成功する。一九七〇年代に消息が途絶えていた朝鮮半島(二〇〇〇年代)と共に日本も一九九〇年代この中国の人工繁殖トキを二羽買い入れて、共に人工繁殖に成功する。コウノトリも同様に一度国内では絶滅したが、中国やロシアからゆずり受けて人工繁殖に成功し放鳥に至っている。

一八〇〇年代には、両鳥とも中国東南部を越冬地とする渡り鳥であったが、日本を通過したり、留鳥化する個体もあった。しかし、それらが、食用捕獲や生息環境の改変等で激減し、最後に農薬使用でトドメが刺された。

このように、両鳥とも東アジアを南北に移動する渡り鳥なので、遺伝的には同一集団なので国間のやり取りがあったとしても外来種扱いするのはおかしい。我々人間が、同じモンゴロイドとして、中国、朝鮮半島、日本に暮らす人々が遺伝的にはたいしてちがいがないのと同じと考えてよい。

ところが、渡りをせず、日本列島に分布してからの時間が数万年以上経過するカワウソの場合はそうはいかない。

ニホンカワウソは我々ヒトより120万年以上早く、日本列島に住みついていた固有種らしい。しかし大陸からユーラシアカワウソも渡来している。

カワウソの起源は日本人の起源と同じようにややこしい。

●

独立種として扱ってもよいとまで言われるニホンカワウソについて、絶滅したから中国や韓国のユーラシアカワウソを移入すればよいと言う訳にはゆかない。まさに生物多様性の観点からも問題である。そこが安藤さん達にとって悩ましいところである。

そんなところに、今年の二月、米科学誌「プロスワン」(電子版)にさらにややこしくする論文が報告された。「ミトコンドリアゲノム分析による消滅したニホンカワウソの遺伝的位置の推定」というタイトルの東京農業大学の安藤さんをはじめ四大学と動物園、科学博物館など七研究機関の一一名の研究者によるもので、結論は、ニホンカワウソは約一二七万年前にアジア大陸から陸橋で渡って来て分化したと考えられる固有種であるというものである。

少なくとも我々ヒトより一二〇万年以上早く住みついているということらしい。

一九七七年に高知県で捕獲されたはく製と一九一五年ごろ神奈川県で捕獲されたカワウソのえり巻きが試料として用いられているが、神奈川のカワウソは約一〇万年前に中国のユーラシアカワウソから分化していると推定された。東京農大の佐々木教授は、「このカワウソが外来種だったか、国内にユーラシアカワウソの亜種と日本の固有種の両方がいた可能性がある」とみていると朝日新聞は報じている。

何波にもわたって渡来したのか、中国で分化したものがヒトの手によって持ち込まれたものか、日本人なるものの起源と同じようにややこしい。

・・・・・・

水辺のアルバム 7

ニホンカワウソは水辺の大先輩

水口憲哉(東京海洋大学名誉教授・資源維持研究所主宰)

※『フライの雑誌』第110号(2016年12月5日発行)掲載

・・・・・・

身近なビッグゲーム 中村善一×島崎憲司郎 異分野対談

画家の視線とシマザキワールド 後篇

○ニジマスものがたり 最終回 ─研究者として、釣り人として 加藤憲司

○連載陣も絶好調

・・・

『フライの雑誌』第112号

本体1,700円+税〈2017年7月31日発行〉

ISBN 978-4-939003-71-4