いま日本の国内には、日本と世界をまたぐ人類史的価値のある釣り具が集積しています。しかしながらそれらの貴重な史料を後世へ保存する、公的な博物館はありません。そこでフライの雑誌-第110号の誌面に記録しました。

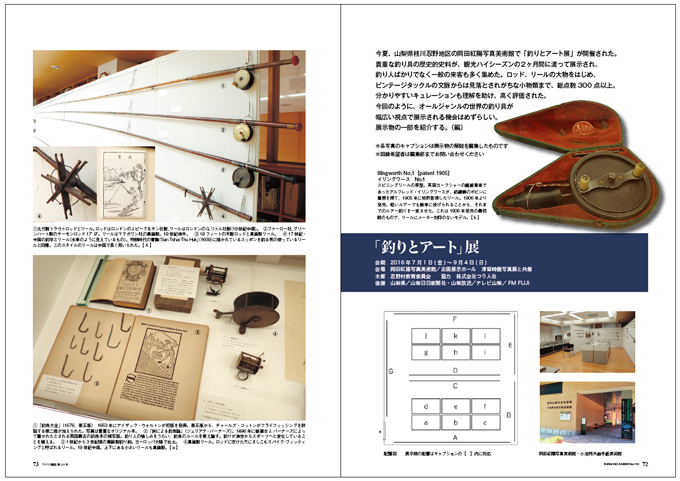

2016年7月1日(金)~9月4日(日) 、山梨県桂川忍野地区の岡田紅陽写真美術館で「釣りとアート展」が開催された。

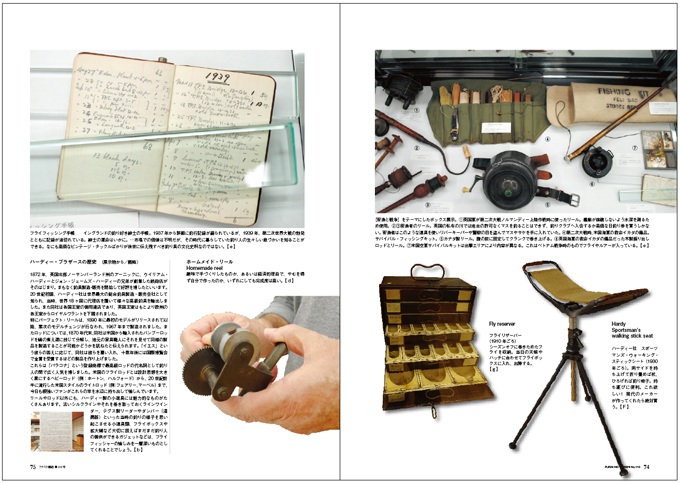

貴重な釣り具の歴史史料が、観光ハイシーズンの2ヶ月間に渡って展示され、釣り人ばかりでなく一般の来客も多く集めた。ロッド、リールの大物をはじめ、ビンテージタックルの文脈からは見落とされがちな小物類まで、総点数300点以上。

分かりやすいキュレーションも理解を助け、高く評価された。今回のように、オールジャンルの世界の釣り具が幅広い視点で展示される機会はめずらしい。展示物の一部を紹介する。

※ 各写真のキャプションは展示物の解説を編集したものです

日本の国内には、世界の多様な釣り文化を記録する第一級の史料が集まっています。これらは歴史的にたいへん希少で貴重なものです。情報を横断網羅して整理する博物学的な知識の蓄積もあります(ここが大事)。

いまそれらを常設展示する場所を探しています。

〈釣り〉は、あらゆる趣味の中でも愛好者が多く、時代の要望にも添ったエコロジカルで集客力のあるテーマです。

世界に類のない施設は、世界中から注目されます。わずかなスペースと情熱が、文化的で永続性のある地域おこしにつながります。

手を挙げる都道府県、市町村、公的機関の方はいらっしゃいませんか。ご興味のある方はご連絡ください。

フライの雑誌社 編集部/堀内正徳

連絡はお電話でどうぞ

・・・

フライの雑誌-第110号掲載の〈カラーグラビア「釣りとアート」展 忍野・釣り具の博物館〉の画像と、キャプションの一部を以下に転載します。

イリングワース No,1 スピニングリールの原型。英国ヨークシャーの繊維業者であったアルフレッド・イリングワースが、紡績機のボビンに着想を得て、1905年に特許取得したリール。1906年より発売。軽いルアーでも簡単に投げられることから、それまでのルアー釣りを一変させた。これは1906年発売の最初期のもので、リールにメーカー刻印のないモデル。【 b 】…

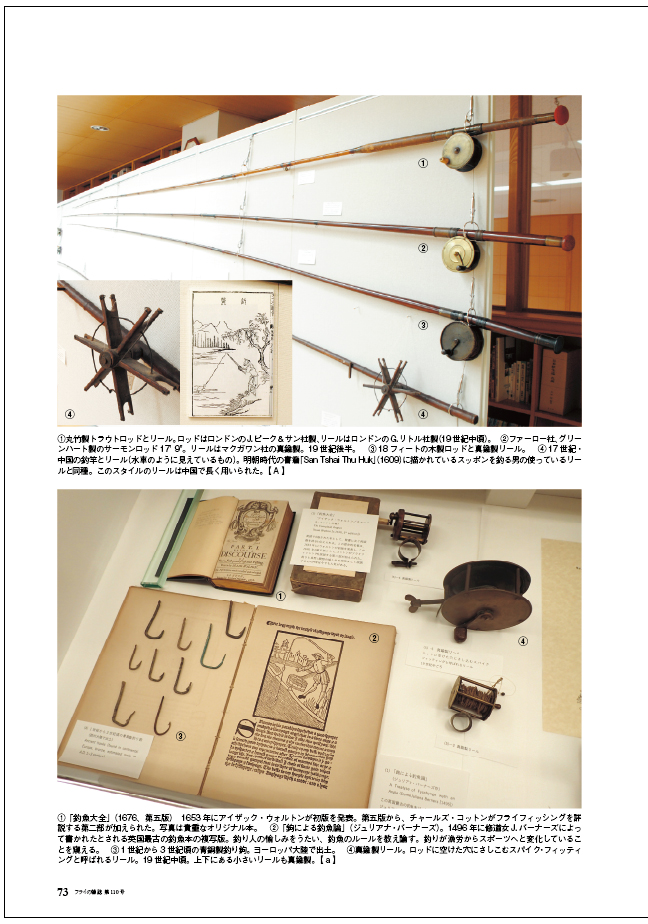

①「釣魚大全」(1676、第五版) 1653年にアイザック・ウォルトンが初版を発表。第五版から、チャールズ・コットンがフライフィッシングを詳説する第二部が加えられた。写真は貴重なオリジナル本。 ②「鉤による釣魚論」(ジュリアナ・バーナーズ)。1496年に修道女J.バーナーズによって書かれたとされる英国最古の釣魚本の複写版。釣り人の愉しみをうたい、釣魚のルールを教え諭す。釣りが漁労からスポーツへと変化していることを窺える。 ③1世紀から3世紀頃の青銅製釣り鉤。ヨーロッパ大陸で出土。 ④真鍮製リール。ロッドに空けた穴にさしこむスパイク・フィッティングと呼ばれるリール。19世紀中頃。上下にある小さいリールも真鍮製。【 a 】

※お問い合わせはフライの雑誌編集部へお電話でどうぞ

身近なビッグゲーム 中村善一×島崎憲司郎 異分野対談

画家の視線とシマザキワールド 後篇

○ニジマスものがたり 最終回 ─研究者として、釣り人として 加藤憲司

○連載陣も絶好調

・・・

『フライの雑誌』第112号

本体1,700円+税〈2017年7月31日発行〉

ISBN 978-4-939003-71-4 AMAZON