渓流釣りのオフシーズンに自然河川でニジマスを釣らせる〈冬季ニジマス釣り場〉が全国の各地にふえている。関東近辺だけでも、秩父荒川、利根川、阿賀川、箒川、多摩川、千曲川、天竜川、神流川、養沢川と、タイプの異なる釣り場がいくつもある。

たいていは漁協と地元の行政が手を組んでわざわざ釣り場を作るわけだが、その目的は様々だ。観光集客のディストネーション作りの一環、地域商業の活性化、釣り人を川へ放つことによるカワウ追い払い効果、水産養殖業の支援などが主なところだ。

釣り人は、釣りそのものの魅力はもちろんのこと、各地域の特性を吟味して行き先を選べる。それは、地場のおいしいものだったり、宿泊だったり、温泉だったり、地域の人のあたたかみだったり、〈釣り+α〉の楽しみがひろがるのがうれしい。

釣り人にとってみれば、好きな釣りをしに行って地元からお客さん扱いされるのだからたまらない。いきおい、もっとがんばって地域の経済に貢献します、ということになる。また来週も来ますから。

そのような状況は、いわゆる〈管理釣り場〉をとりまく環境に重なる。本誌は第95号特集で〈オトナの管理釣り場〉という言葉を提案し、上質な釣り場とは何か、釣り人から支持される釣り場の共通概念を探った。小論「この20年間で日本のマス釣り場はどう変わったか」をネット上で公開している。

先週は人気の冬季釣り場のひとつ、山梨県の小菅川へ行ってきた。あれ、たしか先週も来たような気がするぞ。今度は仲間たちといっしょなので、また楽しみ方もかわるというものである。

とりあえず本日の最大魚。水面にこだわって釣った。使用フライはTMC206BLの24番へハーフサイズに巻いたオポッサムボディのエルク。パッと見はコンパラみたいな感じ。テールはない。

本誌寄稿者、ひわたりさんの水面直下フライボックス。お見事。ひわたりさん独特の水面直下の釣りは、本誌第109号、84号、38号へくわしく掲載している。とにかく釣れる系の釣り。

ひわたりさんに水面直下の釣りをレクチャーしてもらう真柄慎一氏「朝日のあたる川」著者。「あのあと実際に釣ってもらったら、あっというまに二三匹釣っちゃうんですもん、びっくりしたっす。」と言っていた。ひわたりさんとそのお仲間は、第115号トピックスでも紹介した〈フライフィッシングの会〉でフライタイイング教室を11.25に開催。参加者募集中です。

よく釣る男はバッタにも好かれる。

こちらも誰もが認めるよく釣る人、いのうえさんの釣り。水際から三歩も四歩も離れているところに注目。この立ち位置から対岸ぎりぎりの隅っこを狙ってドライフライを流し込んでいる。そりゃ出ちゃうよ、って感じ。釣りの上手下手は立ち位置でもわかることの好例。ただしキャスティングとラインさばきの技術がないとここまでは離れられない。てきめんに魚の反応が違うのでお試しを。

真柄慎一さんのご長男が釣った! でかした坊主! じつはいのうえさんのぴったりマークによる指導のたまもの。いのうえさんによれば朝いちばんで真柄父から「いのうえさん、お願いします!」っていきなり竿と子どもを渡されたとのこと。

お昼は地元の廣瀬屋旅館さんでみんなでランチ。オトナだ。大満足だ。廣瀬屋さんのご主人はフライフィッシャー。小菅村は歴史的に釣り、フライフィッシングへ理解があるのがうれしい。冬季釣り場の遊漁料はとても安い。第115号の〈日本釣り場論〉でも紹介した。

真柄さんの息子のカバンについていたなつかしいカンバッジ。とくに右端のは激レアもの。久しぶりに見ました。うちださんの定例お化け話、河原コーヒー店のマスターあんどうさんの異様な低姿勢、ランチのお茶くみでしみずさんが必要以上にこまごまと働く、びびの自力ドライでニジマス連発などなど、もりだくさんだった。一日じゅう笑っていた。釣りはひとりでやるのが基本だと思うけど、仲間といっしょの釣りもまた楽しい。

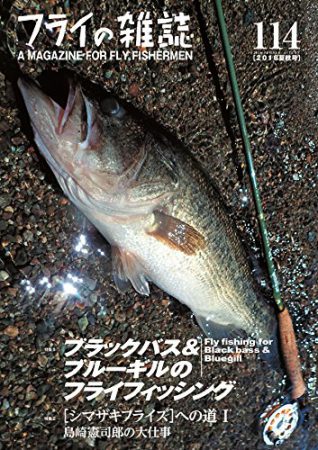

○〈SHIMAZAKI FLIES〉シマザキフライズ・プロジェクトの現在AMAZON