〈多摩川で在来魚「マルタウグイ」の産卵環境づくり〉という記事。

『フライの雑誌』は2003年に多摩川のマルタウグイについて関係者に取材しています。

取材によると、多摩川のマルタウグイは1960~70年代にいったん姿を消しています。1990年、川崎河川漁協が茨城県涸沼川産の抱卵成魚を多摩川へ放流しました。以降毎年産卵を繰り返して復活、現在に至ります。

だから今の多摩川のマルタウグイを〝多摩川の在来魚〟と言いきるのは微妙かもしれません。最近の言葉で厳密に言えば、国内移入種ということになるのでしょう。でもマルタウグイは河川と汽水域をうろうろしている魚です。東京湾つながりで多摩川と涸沼を行ったり来たりしていないとも限りません。DNA調べてみる? そういう峻別にどんな意味がある?

21世紀日本の都市近郊で、在来種/移入種の区別はかくも難解です。個々人によって、求める自然、見える自然が異なります。一方の極端な価値基準を押しつけることなく、個別の話し合いでおとしどころを決めるべきではないか、という考え方に、編集部は共鳴します。

『魔魚狩り ブラックバスはなぜ殺されるのか』では1950年代以降の社会情勢の分析をもとに、生物多様性保存の本質が考証されています。

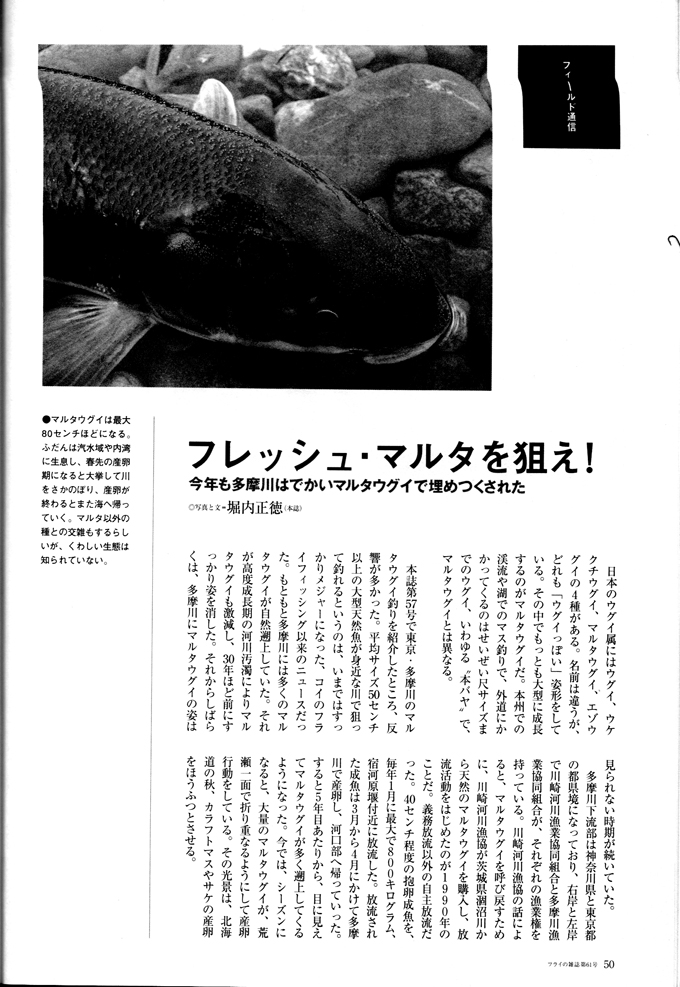

【公開記事】「フレッシュ・マルタを狙え!」第61号(2003)

フレッシュ・マルタを狙え(第61号 2003)

多摩川のマルタウグイの遡上は以前は二ヶ領上河原堰(京王線京王多摩川駅下の堰)で止まっていました。近年は府中あたりでもマルタが産卵しているよ、と多摩川漁協のしみずおじさんは言う。

フレッシュ・マルタを狙え(第61号 2003)

フライの雑誌-第116号 小さいフライとその釣り 隣人の〈小さいフライ〉ボックス|主要〈小さいフック〉原寸大・カタログ 全88種類|本音で語る〈小さいフライフック〉座談会|各種〈小さいフライフック〉の大検証|〈小さいフライ〉の釣り場と釣り方の実際|〈小さいフライ〉エッセイ 全60ページ超!

70年ぶりの漁業法改変に突っ込む|もっと釣れる海フライ|新刊〈ムーン・ベアも月を見ている〉プレビュー掲載

第116号からの【直送便】はこちらからお申し込みください 2019年2月14日発行

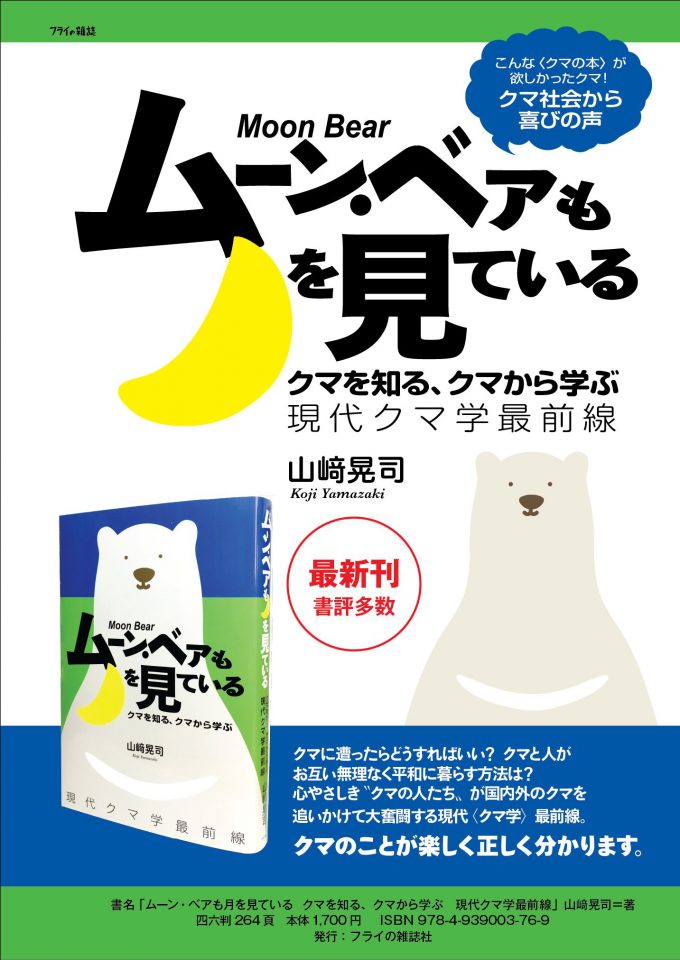

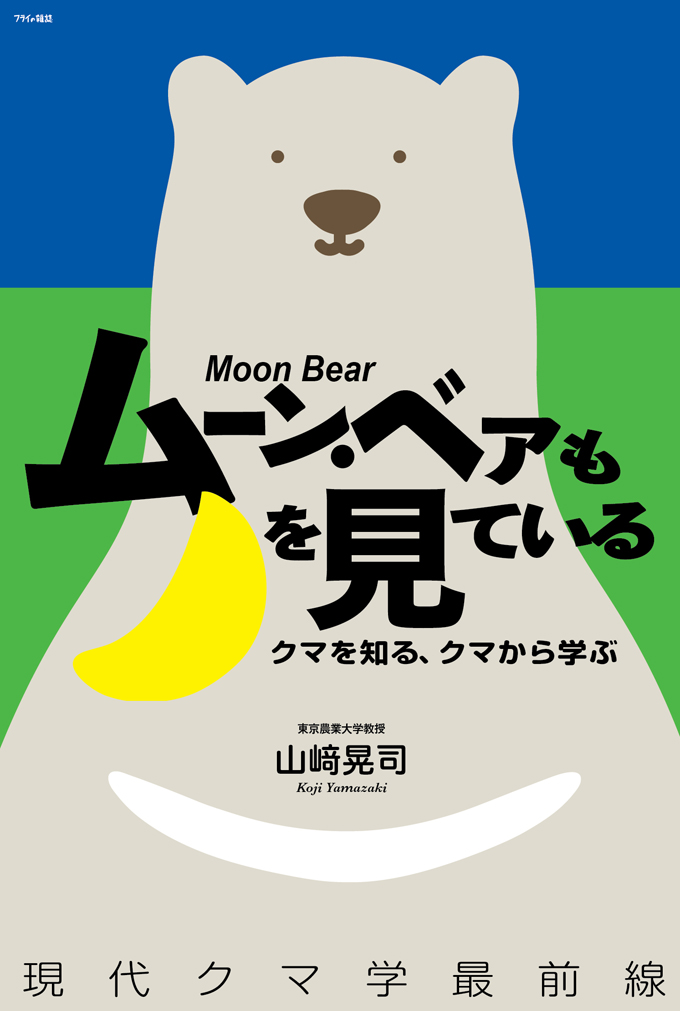

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」

○〈SHIMAZAKI FLIES〉シマザキフライズ・プロジェクトの現在AMAZON

【公開記事】「フレッシュ・マルタを狙え!」第61号(2003) | フライの雑誌社