10月5日、東京農業大学「食と農」の博物館での〈ロシアの大自然〉展へ行ってきました。ロシア沿海州、シホテアリン自然保護区の写真パネル展示がメイン。馬事公苑に隣接した博物館内は休日をたのしむ親子連れ多数。小学生か、もっと小さいくらいのお子さんたちが、たいへんかっこよいパネルの数々に見入っていた。こういう展示を見た子どもさんたちの中の何人かに、将来「あの時のロシアの写真きれいだったな」という思い出が残るのかなと楽しい。

講演会2「ツキノワグマとヒグマが出会うとどうなるのか?」 講師:山﨑晃司(東京農業大学森林総合科学科教授)は自由聴講定員30名との事前アナウンス。会場は正面ロビー。講演が始まる少し前、席の前の方に座っていた自分は、後ろがざわざわしているので振り向くと、博物館の入り口のところまで講演待ちの人々で埋まっていてびびった。つい野鳥の会方式で〝10人の集まりが何個、さらにその集まりが何個〟と数えたところ、かるく200名近いだろう聴衆があつまっていた。

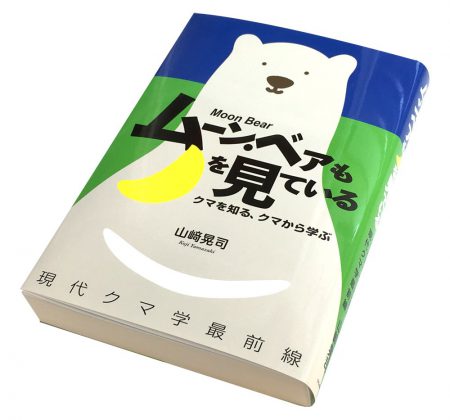

NHKラジオ深夜便、TBSラジオへのご出演でも明らかになったように、山﨑さんのお話は内容、語り口ともにすこぶる面白い。今日は、「ロシア沿海州のトラはオオカミを襲って食べます。飼いイヌも食べちゃう。どうもイヌ科の動物を許せないらしいんです」で会場がドッと湧いていた。科学落語みたいな感じ。山﨑先生のこのノリは、著書〈ムーンベアも月は見ている〉にも通底している。クマのことを今までぜんぜん知らなかった人にも、本書が面白い本だねと言ってもらえる背景はそこにある。あとしつこいようですが、山﨑さんはクマ似なんでビジュアル的に完全にテレビ向きと思います。

ところで今日の質疑応答で、〈クマはとにかくサケを食うんですよね〉という認識が会場から提示されていた。実際はそんなに依存してない。だってサケ獲るのたいへん。野生動物の食べ物の選択はつねに摂取するための労力とのトレードオフ。人間の〈クマはとにかくサケを食う〉という思い込みは、たぶんにアイヌの木彫りグマ由来。芸術の影響力はすごい。将来、夕張の〝メロン熊〟がアイヌの木彫りよりメジャーになれば、〈クマはとにかくメロンを被る〉ということになるかも。

「宣伝はよくないんですけど」と前置きしてから〈ムーンベアも月を見ている〉を恥ずかしそうに紹介してくださった。無理をお願いしてすみません。

「食と農」の博物館は夏休みの自由研究時にはすごくにぎわう。バリエーション豊富な企画展に注目。

ヒグマの目つきやばす。絶対にかなわない。一般人のクマ対策の基本姿勢として、ヒグマにもツキノワグマにも「会わないこと」がもっとも正しいことを肝に銘じたい。〈ムーンベアも月は見ている〉でもくわしく解説しています。山﨑さんのようにクマを追いかける人なんていうのは、きわめてレアポケモン。

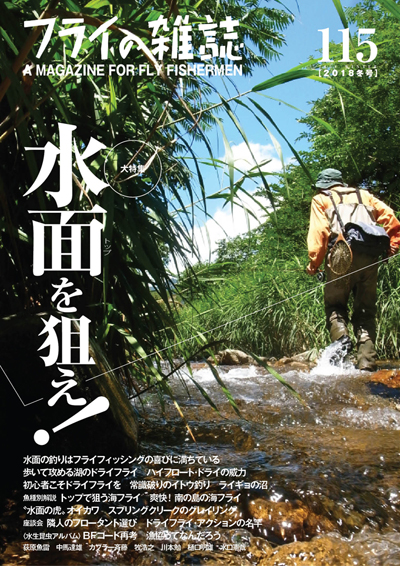

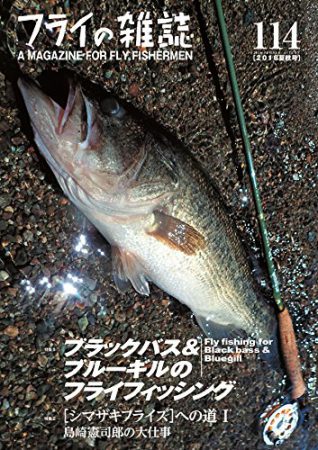

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

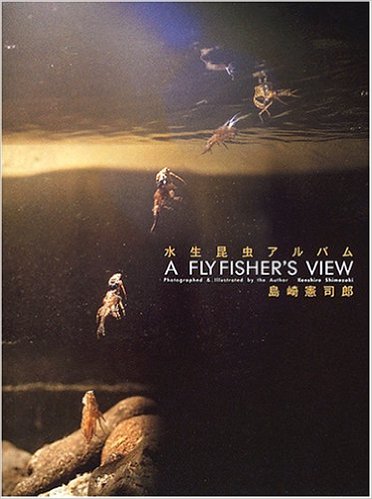

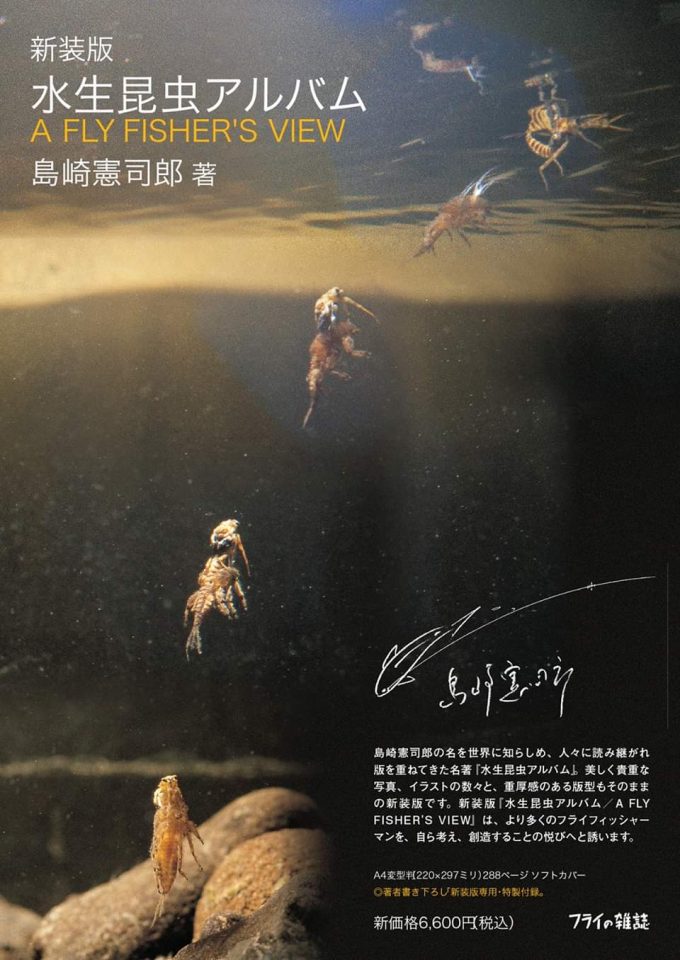

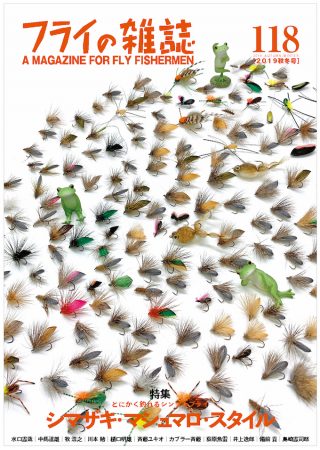

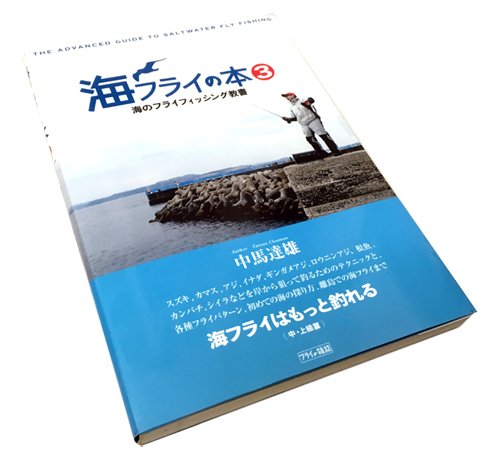

フライの雑誌-第118号|フライの雑誌 118(2019秋冬号): 特集◎シマザキ・マシュマロ・スタイル とにかく釣れるシンプルフライ|使いやすく、よく釣れることで人気を集めているフライデザイン〈マシュマロ・スタイル〉。実績ある全国のマシュマロフライが大集合。フライパターンと釣り方、タイイングを徹底解説。新作シマザキフライも初公開。永久保存版。|島崎憲司郎|備前 貢|水口憲哉|中馬達雄|牧 浩之|荻原魚雷|樋口明雄

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」 ※ムーン・ベアとはツキノワグマのことです。

フライの雑誌 117(2019夏号)|特集◎リリース釣り場 最新事情と新しい風|全国 自然河川のリリース釣り場 フォトカタログ 全国リリース釣り場の実態と本音 釣った魚の放し方 冬でも釣れる渓流釣り場 | 島崎憲司郎さんのハヤ釣りin桐生川

フライの雑誌-第116号 小さいフライとその釣り|主要〈小さいフック〉原寸大カタログ|本音座談会 2月14日発行