水辺のアルバム12

ニゴロブナとかくれ里

水口憲哉

(東京海洋大学名誉教授・資源維持研究所主宰)

フライの雑誌-第115号(2018年10月発行)掲載

フナ類は、食べるものによって腸の長さが変わり、それとの関係で体高というか胴の長さが変化する。同じようなことが、人間でもオイカワでも起こっている。

ニゴロブナの減少に何らふれずに、琵琶湖総合開発により、内湖が消失してゆくことをクールにまとめているのには、「ふなずしの歴史」でそれはないんじゃないという感じ

開けずの箱、惣と呼ばれる中世の自治組織、集落における共助の精神。漁村の相互扶助に関心を持ち始めたものにとっては見逃すことが出来ず、早速調べ始めた。

・

〝釣りに行く日〟のつげ忠男

つげ忠男(一九九〇)の〝釣りに行く日〟のなかに釣って来たヘラブナを食べようと料理をしかける話がある。

大釣りをして帰った日に、ふとこれをオカズにしたらと考え煮てみたが食べずに庭の隅に持って行って棄てたとある。結婚後二年の二七歳の時漫画描きを生業にしようと決心し、会社勤めを捨てた頃にヘラ鮒釣りを覚えて三年目の頃である。その後カミさんの入院などもあり漫画家専業をやめて金物屋の店員になった。

並行して読んでいた本田靖春(二〇〇五)の〝我、拗ね者として生涯を閉ず〟で、読売新聞社会部記者としての最後の大キャンペーン「黄色い血追放」、「売(買)血追放、献血一〇〇パーセント」についてふれられているのと時間的に重なった。

一九五六年より「採血及び供血あっせん等取締法」が施行され、一九六九年中に保存血液の売(買)血は完全に消滅するのだが、つげ忠男が採血会社にいたのは一九五六年から六八年までである。あれもこれも漫画というよりも劇画の世界だなと思ってしまう。

・

フナやキンギョには胃がない

ヘラブナは、琵琶湖固有種のゲンゴロウブナから人の手によってつくられたフナ類の一品種である。大正期に発見されたゲンゴロウブナの体高の高い個体を選抜飼育して作成したということだから、先祖は歴史ある琵琶湖の出であるということらしい。それが大阪の河内で養殖されたこともあってカワチブナとも呼ばれる。

なぜこのような系図っぽい話をするかというと、フナのなかまについては、食性と消化器官の形態との関係について詳しく調べられていることとかかわってくるからである。

加福竹一郎(一九五二)「日本産フナの種族、特にその消化管の構造について。」という淡水区水産研究所研究報告第一号に掲載された論文は魚類の系統進化を具体的に論じた報告のはしりである。浅川に近い日野の今はない淡水研と共に学生時代に接した大人の風格のある加福さんが懐かしい。

加福さんは、腸の巻き方と長さによってフナを三つのグループに分けていた。タイプAのキンブナは動物食で腸が最も短い。タイプBのギンブナは動物プランクトン食で腸の長さが体長の約二倍。そしてタイプCのゲンゴロウブナは植物プランクトン食で腸の長さが体長の約五倍と最も長い。

フナやキンギョは胃が無く、少しずつ食べ続け時間をかけて消化する。また、水と共に吸い込んだ餌をこし取るための鰓耙はふるいというか櫛のようなもので、大きい餌を食べるフナは本数が少なく目が粗い。そして微小な植物プランクトンをこし取るゲンゴロウブナの鰓耙は網の目のようになっている。

ゲンゴロウブナをさらに体高の高い方向へ特化させたのがヘラブナだと言える。体高が高いということは、体長の五倍以上ある長く何重にも折れ曲がった腸を収納するスペースを必要とした結果とも言える。この食べるものによって腸の長さが変わりそれとの関係で体高というか胴の長さが変化するということが人間でも起こっている。

・

日本のオイカワは4グループに分かれる

筆者をはじめとする米食中心で雑食性の日本人は、消化管が長くなり、結果としてそれを納める胴が長くなり短足となる。いっぽうハワイに移住した日系の三世や四世は肉食中心となり胴短長足となってゆく傾向にあることはよく知られている。

ところで、これと同じようなことがオイカワでも起こっていることを筆者は五〇年ほど前に明らかにした。全国二〇ヶ所ほどで採集した魚の腸長と鰓耙数の関係を調べたところ移殖放流された先の環境(川か湖か)で食べ続けている餌によってそれが変わりつつあるということである。それらは大きく四つのグループに分けられた。

一) コアユの移殖放流と共に全国にオイカワの分布を広げた供給源の琵琶湖:彦根や守山で採集したオイカワは鰓耙数が多く消化管が短い。

二) コアユ放流以前から自然分布している近畿地方以西の河川:宝塚、かつらぎ、日南などでは鰓耙数が少なく、消化管が長い。

三) 移殖放流先が湖の場合:松江や諏訪では一)より少し少なめで長めの値となるが殆ど変わらない。

四) 移殖放流先が河川の場合:益田、川原、舟形とだんだん二)に近づく。

これは移殖からの経過年数が関係しているのかもしれない。それ以上大きくなっても変化しない全長八〇ミリ以上のメスの鰓耙数は平均一一・六(日南・酒谷川)から一三・六(彦根・琵琶湖)と変異し、腸長は全長比一・六(宝塚・武庫川)から〇・九九(守山・琵琶湖)と変異しているがこれは一)の琵琶湖で動物プランクトンを主に餌にしていることと、二)の河川で付着藻類のかたまりをはみ取ったものを餌にしていることと関係していると考えられる。

そして、三)、四)は移殖放流された環境の中で生き残り、代を重ねてゆくうちに少しずつ鰓耙数や腸長を変えなかったり、変えていったりした結果を示していると推論できる。

・

ニゴロブナ減少の本当の理由

ヘラブナを食べる話から、フナ類の食べものと腸型の関係を経て、人やオイカワの食べものと消化器官の形態にまで来てしまったが、フナを食べることにもどると、筆者が意識してフナの品種にまで注目して食べたのは、琵琶湖においてふなずしとして食べたニゴロブナである。

クサヤと共に昔の臭いのきつい発酵食品が大好物なので、ニゴロブナが減ったと言われだす前に食べているふなずしは原料がニゴロブナと見て間違いはない。

なぜこんなことを言わなければならないかというと、ウィキペディアのゲンゴロウブナの項で、〝琵琶湖原産のニゴロブナが、外来種であるブラックバスやブルーギルの台頭といった生態系の変化や開発による環境の変化により個体数が減少し琵琶湖の希少種となったため、最近ではニゴロブナの代わりに鮒寿司の材料に使われる。〟と書かれる状態だからである。

しかし、同時に、〝琵琶湖における本来の小型ゲンゴロウブナは絶滅危惧ⅠB類(EN)(環境省レッドリスト)(二〇〇七年)〟とも書かれている。ニゴロブナについて、〝似五郎ブナ〟という説もあるらしいのでゲンゴロウブナでの代用はどうにか許せるとしても、どうもそれもおぼつかない。もしかしたら実態(現実)は養殖で原材料の確保が容易なヘラブナが、ふなずしの原料に使われ始めているのかもしれない。

これまで見て来たように、ヘラブナ⇅ゲンゴロウブナ⇅ニゴロブナという関係は全くの他人という訳ではない。

ウィキペディアにおいては、ニゴロブナ減少の理由について、〝両論併記〟の形でおとなしく書かれているが、琵琶湖でリリース禁止など外来魚駆除騒ぎがにぎやかな頃に言われたのは、「ニゴロブナ減少の元凶は外来魚」というものであった。それがマスコミにも一般にもよく受けて何ら証明する調査研究や事実もないのに堂々とまかり通った。

それに対して、筆者は琵琶湖総合開発による内湖の埋立てなどがニゴロブナ減少の主原因と考え発言していた。しかし、その当時この点に関する討論や検討は全くといってよいほど行なわれなかった。

ところが、この原稿を書くにあたって橋本通範編著(二〇一六)「再考ふなずしの歴史」を読んでいて奇妙なことに気がついた。まずふなずしにニゴロブナを用いるとは言っているが、現在そのニゴロブナが減っていることやその原因についてふれている著者は一人もいないことである。原料はどうなっているのか。

次に、にもかかわらず篠原徹が〝俳諧・俳句と「ふなずし」〟という一七ページにわたる文章のはじめにと、その註との約二ページにわたり、琵琶湖総合開発によって内湖や湖岸水田が消失したことを説明している。ニゴロブナの漁獲量の減少には全くふれずにである。共著者同士で、ニゴロブナ減少についての説明はこれですますことにしたのかもしれない。

編著者の橋本は琵琶湖博物館における唯一の歴史研究者であり、篠原徹は現在の館長である。本誌第五五号(二〇〇一年十一月)に書いた「ブラックバス↑琵琶湖↑義憤むらむら」(編注:『魔魚狩り』に収録/フライの雑誌社ウェブサイトで公開中)の時評を思い出す。そこで義憤むらむらの相手とされているのは当時の館長、川那部浩哉である。なお、このむらむらとは別に当時のバサーの一部には埋立地の上に建てられた琵琶湖博物館の存在そのものを批判する人もいた。

篠原館長の前所属である歴史民族博物館で共同研究グループで一緒になったことがあるのでその専門や人となりはわかっているが、ニゴロブナの減少に何らふれずに、琵琶湖総合開発により内湖が消失してゆくことをクールにまとめているのには、「ふなずしの歴史」でそれはないんじゃないという感じでおかしくもみにくい。

・

開けずの箱、惣と呼ばれる中世の自治組織

ところで何で今回、ニゴロブナやふなずしを取り上げたのか。きっかけは今年四月の毎日新聞「余録」で取り上げた琵琶湖の北端にある滋賀・菅浦地区(長浜市)についての六〇〇字ほどの文章である。

開けずの箱、惣と呼ばれる中世の自治組織、集落における共助の精神。菅浦というのは中世史研究者の間ではよく知られた集落(村)らしいが、漁村の相互扶助に関心を持ち始めたものにとっては見逃すことが出来ず、早速調べ始めた。

一九七〇年頃に白州正子が芸術新潮に書いたかくれ里としての湖北菅浦については、〝竹生島は目と鼻の先でもまったく人の行かない秘境である。つい最近まで、外部の人とも付き合わない極端に排他的な部落でもあったという。それには理由があった。菅浦の人々は、淳仁天皇に仕えた人々の子孫と信じており、その誇りと警戒心が、他人をよせつけなかったのである。〟とある。

しかし、これは、陸地で暮らす都会の人間の見方で湖上から見れば菅浦は小さいながらも自立した自治的な「港町」として中世都立の原型でもあった。竹生島の所領であるが所属は天皇に属する供御人であった。多くの人々が船を持ち、主として廻船、交易、漁撈などの生業に従事していた。この菅浦について研究している橋本さんが琵琶湖のフナ類をも研究している。

現代について網野(一九七三)が〝湖の民と惣の自治─近江国菅浦〟のまえがきにあたる部分の菅浦荘あんないで面白いことを書いている。

〈今津から木の本行のバスで三十分ほど海辺の道をいくと大浦である。十数年前ここから菅浦に渡る渡船があったが、今は広い有料道路が菅浦の裏山をこえ、塩津方面まで通るようになったため廃止され、菅浦に行くのには徒歩か、車以外に方法がない。道路に削られた山は赤い地肌を露出し、菅浦の景観は大きく損なわれている。たとえ山上から見下ろす湖北がいかに絶景であったとしても、これは自然と歴史の破壊といわねばならない。料金徴収所の手前、赤崎の田地の奥一杯、菅浦の人々の建てた長大な看板がある。「ゲート設置道義上絶対許さん。」菅浦への往反は古来なんの妨げもなかった。検閲は屈辱であり、通行料など全く不当、と菅浦の人々は語る。〉

そしてその文章を著者は『「開発」による破壊の進行の中に息づく「中世」の残影を、われわれはこの浦に見出すことができよう。』と結んでいる。この報告は八〇〇〜一五六八年に菅浦で起こったことを〝あけずの箱〟から取り出された文書等によって書かれている。

そして、網野(一九七九)は『びわ湖の漁撈生活』(琵琶湖総合開発地域民俗文化財特別調査報告書1)の「菅浦の成立と変遷」において近世と近代の菅浦の様子を述べている。但し、菅浦が多様な生業の人々の集まった「港町」であった性格は変わらず、漁撈を生業とする人々が多数を占める漁村としての特徴はその後近世に入っても強いものとはならず、油桐生産や山仕事など様々な生業で集落を維持してゆく。戸数が一六〇二年から一八七五年まで一〇〇〜一一一戸、人口が四五〇人前後と大きくは変動していない。

この報告は、村内の諸行事、地区の運営の組織とその財政的基盤等は細々ではあるが最近まで維持され続けており、『いまも化石化した中世の港町の相貌をおおよそそのままに伝えているといっても、決して過言ではあるまい。その意味で現在の菅浦は町並、家の配置、樹木のあり方小地名等々、そのまますべてが貴重な文化財であるといわなくてはならない。』と結んでいる。

・

いつの世も、人はぼちぼち

ここで漁村の成り立ちとの関係で、惣村について筆者の期待しているイメージをまとめてみる。

惣村または惣というのは百姓が平等と連帯との意識のもとにある地縁で結合した共同組織(村落形態)であり、生産に必要な森・林・山・海を惣有財産とし、惣村民が利用できる入会地として設定した。

これは中世史を研究する人々がつくったあこがれとしての教科書的見方である。なおここでの百姓には農民だけではなく、商人、職人、漁民も含まれる。

惣村が外部に対して要求活動を行う際に示す強い連帯を一揆を結成するといい、土一揆ということもある。

この夏、ふと気がついて福田克彦(二〇〇一)の「三里塚アンドソイル」(全六二二ページ)を読み、次のような著者の考えに出合い、うなってしまった。

〈三里塚の問題は結構奥が深く、戦後史の歩みや、工業的価値観と農業的価値観との相克、さらに日本の村落共同体の末路などさまざまなテーマを含んでいるように思います。シンポや円卓会議では、いわゆる民主主義的な手続きの問題が中心になっておりますが、それは私の考えでは表面にすぎません。新左翼をふくめて人々が苦闘したのは、近代のなかで日本人はどのような群れ方をすればよいのかということではなかったかと思います。古村的な農民と戦後開拓農民との水と油のような葛藤を、私は辟易する思いで見つめてきたように思います。やはり、〝村〟が実体を失ったということは想像以上の問題を孕んでいるように思います。といっても分らないことがあまりに多く、迷い迷い、そして少しずつ少しずつ書いております。〉

著者と共に古村と惣村とを重ね合わせて考えると、現実との間でいろいろ複雑な想いが湧いてくる。

農村、百姓、漁村、漁民、海村、海民、そして惣村としての人の集団のふるまいと村の成り立ちなど、少しずつ少しずつわかり始めていつの世も、人はぼちぼちあまり変わりはないのだと思い始めている。

(了)

琵琶湖のハス。フィッシュイーター。流れ込みでストリーマーに来た。

水口憲哉氏の単行本。

///

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

書籍版品切れです。増刷の問い合わせをいただきます。私どもの規模では500部の行き先が見えていれば重版なのですが、その500部が剣ヶ峰です。電子版でお楽しみください。

フライの雑誌社では、ここに来て日々の出荷数が増えています。「フライの雑誌」のバックナンバーが号数指名で売れるのはうれしいです。時間が経っても古びる内容じゃないと認めていただいた気がします。そしてもちろん単行本も。

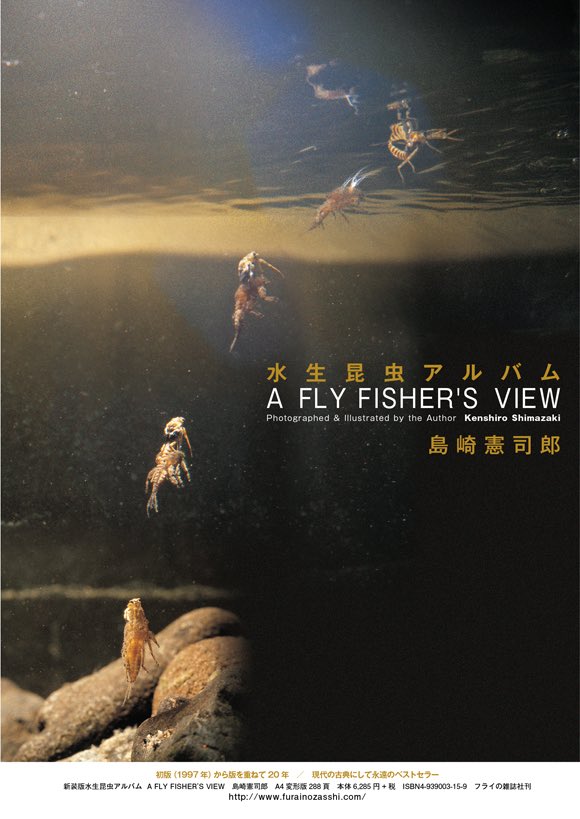

島崎憲司郎さんの『水生昆虫アルバム A FLY FISHER’S VIEW』は各所で絶賛されてきた超ロングセラーの古典です。このところ突出して出荷数が伸びています。

FLY: M-REX (Marshmallow Rex) Hook:TMC811S #3/0

tied by Kenshiro Shimazaki

photographed by Jiro Yamada

#ShimazakiFlies #flyfishing

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。 頼れる一本の効きどこ、使いどこ シンプルで奥の深いガガンボフライは渓流・湖・管理釣り場を通じた最終兵器になる。オールマイティなフライパターンと秘伝の釣り方を大公開。最新シマザキ・ガガンボのタイイング解説。|一通の手紙から 塩澤美芳さん|水口憲哉|中馬達雄|牧浩之|樋口明雄|荻原魚雷|山田二郎|島崎憲司郎

シマザキデザイン・インセクトラウトスタジオのアシスタント山田二郎さんによる〈シマザキ・ガガンボ〉最新版のタイイング。ストレッチボディとマシュマロファイバー、CDCで構成されている。シンプルでユニーク、使い勝手は最高。119号で紹介。

2019.12. 26.桐生にて

フライの雑誌-第118号|フライの雑誌 118(2019秋冬号): 特集◎シマザキ・マシュマロ・スタイル とにかく釣れるシンプルフライ|使いやすく、よく釣れることで人気を集めているフライデザイン〈マシュマロ・スタイル〉。実績ある全国のマシュマロフライが大集合。フライパターンと釣り方、タイイングを徹底解説。新作シマザキフライも初公開。永久保存版。|島崎憲司郎|備前 貢|水口憲哉|中馬達雄|牧 浩之|荻原魚雷|樋口明雄

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」 ※ムーン・ベアとはツキノワグマのことです。

フライの雑誌 117(2019夏号)|特集◎リリース釣り場 最新事情と新しい風|全国 自然河川のリリース釣り場 フォトカタログ 全国リリース釣り場の実態と本音 釣った魚の放し方 冬でも釣れる渓流釣り場 | 島崎憲司郎さんのハヤ釣りin桐生川