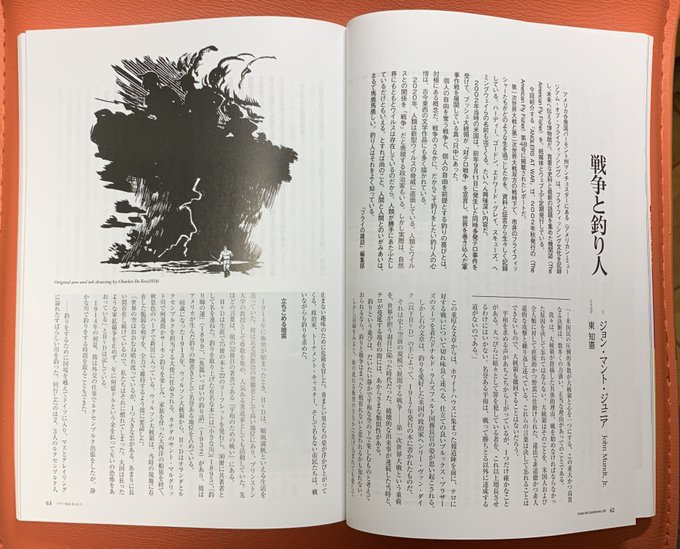

最新120号で読者からの評価ベスト3に入りそうな、「戦争と釣り人」を紹介します。ライターはジョン・マント・Jr.さん、訳者は東知憲さんです。

アメリカ合衆国バーモント州マンチェスターにある〈アメリカン・ミュージアム・オブ・フライフィッシング〉は、フライフィッシング文化を記録し、未来へ伝える博物館だ。貴重な史料と最新の話題を集めた機関誌〈The American Fly Fisher〉を、紙媒体とウェブ上で定期発行している。

今回紹介する「ANGLERS AT WAR」は、2002年秋発行の〈The American Fly Fisher〉第48号に掲載されたレポートだ。

第一次世界大戦と第二次世界大戦双方の戦時下で、市井のフライフィッシャーたちがどのような生を過ごしたかを、資料と証言から生々しく記録している。ハーディー、ゴードン、エドワード・グレイ、スキューズ、ヘミングウェイらの名前も出てくる。たいへん興味深い内容だ。

2002年当時の米国は、前年9月11日に発生した同時多発テロ事件を受けて、ブッシュ大統領が「対テロ戦争」を宣言し世界を巻き込んだ軍事作戦を展開している真っ只中にあった。

個人の自由を奪う戦争と、個人の自由を前提とする釣りの喜びとは、対極にある概念だ。戦争のさなかに、だからこそ釣りをしたい釣り人の心情は、古今東西の文学作品にも多く描かれている。..

(「フライの雑誌」編集部)

・・・

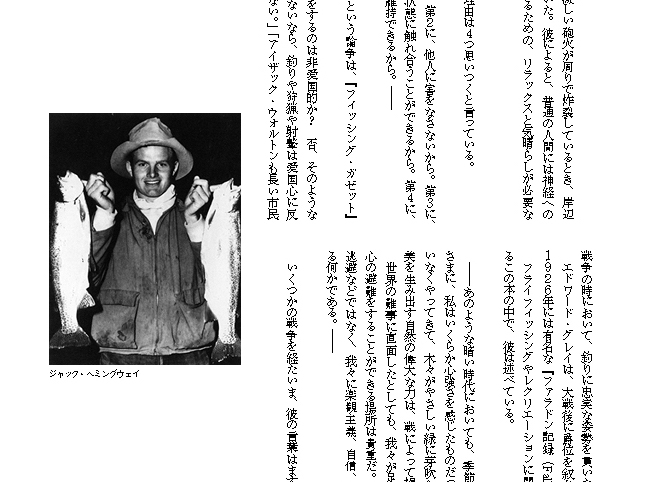

武器よこんにちは J・ヘミングウェイ

休戦協定から25年も経たないうちに、第一次世界大戦の現場を見たアーネスト・ヘミングウェイの息子である、20歳のジャック・ヘミングウェイは、フランスの上空で降下命令を待っていた。

彼らの任務は情報伝達のネットワークをつくり、ドイツ第11装甲師団の動向を追い、現地レジスタンスを訓練することだった。

ジャックが1986年に出版した自伝『毛鉤釣り師の不運(Misadventures of a Fly Fisherman)』には、任務前に彼が感じた不安が書いてある。

──フライロッド、リール、箱に入ったフライをどうやって持って行けるようにするか、私は悩み始めた。士官に昇格してからこっち、常に持ち回っていたが、置いていくことを余儀なくされたら最悪だ。ゲンも悪い。

実のところ、ロッドを持ち込もうとしているのを英国の軍人に見つかり「そんなの作戦に持って行けないぞ。」と言われたが、慌てずに答えた。

「ああこれね、特殊アンテナです。フライロッドに似てますけど。」──

いよいよ飛行機から飛び出す瞬間を、ジャックはこう回顧している。

──ロッドの真ん中を右手で握って体に添え、穴から飛び出す用意をした。赤灯が点くと緊張感が高まる。それが青に変わると、降下係がジムの肩を押した。彼の次は私の番、あっという間に空中に飛び出した。

私はあれほどの安堵を感じたことがない。完全に方向感覚を喪失した一瞬の後、パラシュートが一気に開き、エンジン音が遠ざかっていく完全な静寂の中で私は生きていた。──

フランスの田舎に降り立ったジャックは、BBCのラジオ放送でノルマンディー上陸作戦の成功を知る。

釣りに行きたいという気持ち、いやむしろ衝動は、ジャックが顔の涙を拭いたときに、心に浮かんだのだろう。

彼はまだ10代のフランス人レジスタンスたちが、ナチスによって包囲されてトンネルに追い込まれ、虐殺されたうえ切り刻まれているのを目にしていた。ジュネーブ諸条約では、軍服を着用しない闘士たちにいっさいの保護は認められていなかった。

そして、ジャックに川が提供した癒やしの時間はそれほど長いものではなかった。

…

…

2020年、人類は新型ウイルスの脅威に直面している。人類とウイルスとの関係を「戦争」だと表現する政治家もいる。

しかし実際は、自然界にもともとウイルスは存在しているのだから、人類が勝手にあたふたしているだけともいえる。とすれば尚のこと、人間と人間とのいがみあいは、まるで馬鹿馬鹿しい。

釣り人はそれをよく知っている。

(「フライの雑誌」編集部)

戦争と釣り人(120号)

戦争と釣り人(120号)

戦争と釣り人(120号)

///

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

書籍版品切れです。増刷の問い合わせをいただきます。私どもの規模では500部の行き先が見えていれば重版なのですが、その500部が剣ヶ峰です。電子版でお楽しみください。

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」 ※ムーン・ベアとはツキノワグマのことです。

フライの雑誌-第118号|フライの雑誌 118(2019秋冬号): 特集◎シマザキ・マシュマロ・スタイル とにかく釣れるシンプルフライ|使いやすく、よく釣れることで人気を集めているフライデザイン〈マシュマロ・スタイル〉。実績ある全国のマシュマロフライが大集合。フライパターンと釣り方、タイイングを徹底解説。新作シマザキフライも初公開。永久保存版。|島崎憲司郎|備前 貢|水口憲哉|中馬達雄|牧 浩之|荻原魚雷|樋口明雄

フライの雑誌社では、ここに来て日々の出荷数が増えています。「フライの雑誌」のバックナンバーが号数指名で売れるのはうれしいです。時間が経っても古びる内容じゃないと認めていただいた気がします。そしてもちろん単行本も。

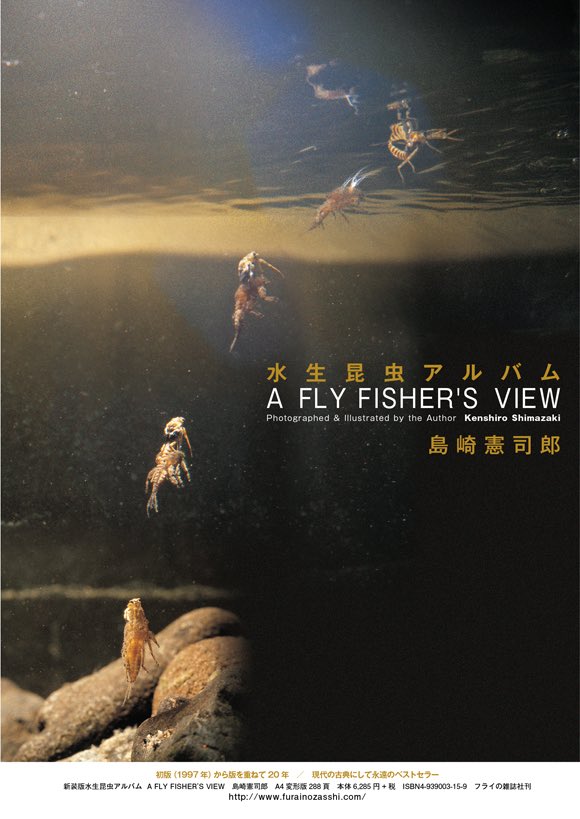

島崎憲司郎さんの『水生昆虫アルバム A FLY FISHER’S VIEW』は各所で絶賛されてきた超ロングセラーの古典です。このところ突出して出荷数が伸びています。

FLY: M-REX (Marshmallow Rex) Hook:TMC811S #3/0

tied by Kenshiro Shimazaki

photographed by Jiro Yamada

#ShimazakiFlies #flyfishing

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。 頼れる一本の効きどこ、使いどこ シンプルで奥の深いガガンボフライは渓流・湖・管理釣り場を通じた最終兵器になる。オールマイティなフライパターンと秘伝の釣り方を大公開。最新シマザキ・ガガンボのタイイング解説。|一通の手紙から 塩澤美芳さん|水口憲哉|中馬達雄|牧浩之|樋口明雄|荻原魚雷|山田二郎|島崎憲司郎