放生会(ほうじょうえ)は、捕らえた獣、魚を殺さず、ふたたび野山川池へ放す行事のこと。殺生を戒め、慈悲を実践しましょう、ということらしい。よく分からないが、人間が勝手に捕獲した生き物を、気が変わって逃がしてやったからといって、どうだ慈悲だぞと胸を張れるものだろうか。生き物にとってみれば、殺さなかったのだから報恩期待と言われても、ちょっとどうなの。

・

ここで釣り人的に連想するのは、キャッチ・アンド・リリース(C&R)である。

C&Rについては、1990年代初頭に『フライの雑誌』誌上で特集を二回も組んで、さんざん議論した。議論の片方は、せっかく釣った魚をリリースするという矛盾に満ちた行為を、釣り人としてどう自己認識するかの心理的側面だった。

リリース自体はもちろん尊い行為でもなんでもないよね、という当たり前の確認に落ち着いた。釣り人なんて罪作りな存在に決まってる。それでも釣り人は釣りをしなくては生きていけない。

議論のもう片方の側面は、C&Rの社会的機能についてで、こちらが難題だった。釣りブームの最中にあった当時、大量発生した釣り人がご意見無用を競うように、全国の渓流でよってたかってマス類の殲滅へ熱心に取り組んでいた。

そういう状況で、最初にわりをくうのはフライフィッシャーだ。

主にフライフィッシャーから、「いない魚は釣れません。いつでもマスがいる釣り場がほしい。」という、熱く切なる多くの声が発せられた。C&Rはマス釣り新時代のシンボルにふさわしかった。

殺さなければ魚は残る。殺すのをやめよう。

C&Rのレギュレーションはそれまで日本のマス釣り場にはなかったため、導入には多くの困難がたちはだかった。そこで、どうすれば導入が可能か、行政や漁協との折衝は、法律の担保は、現場での遵守の徹底は、などの議論が行われた。こんなかたくるしい議論は、ロマンと幻想を売る釣り雑誌の特集としては異色すぎる。

そのうち、高い壁へ立ち向かう際によくあるように、意見と方法論の相違による釣り人どうしの相克、といってはおおげさな反目、でもないけど内輪揉めみたいなことも発生した。いわば自家中毒の情況におちいった。

みんなで楽しい魚釣りをするための議論だったはずなのに、みんなが真剣になればなるほど、おおよそ全然楽しくない話になっていく。とばっちりで、うちの編集部が攻撃されることもあった。何を言われても中沢編集長はどこ吹く風で、面白がってかえって煽るくらいの勢いだった。メンタルの弱いわたしはいまだにその頃のトラウマを引きずっている。

つまりこのようなものだ。 1983年第一回IWGPリーグの決勝戦において、ハルク・ホーガンのアックスボンバーをまともにくらったアントニオ猪木は、豪快にリング外へぶっとび、ベロだし失神してみせた。IWGP構想を盛り上げるための、猪木の一人プロレスだった。

そこへまんまとはまったのが、身内で、タッグパートナーで、新日本プロレス側の責任者だった坂口征二だ。俺なんにも聞いてないし。猪木さんのことまじめに心配したのに。〈人間不信〉という、中学生みたいなメモをわざわざ事務所の机へ残してプチ家出した、世界の荒鷲の気持ちが、わたしには少しわかる。

ともかく、要はこういうことです。

日本のマス釣り場に、初めてC&Rのレギュレーションが導入されてから20数年たった。さまざまな社会的紆余曲折をへて、現在のC&R釣り場がどうなっているのか、ここらでもう一度見直してみませんか、という趣旨の編集企画をたてたいと思います。

ややこしいことはなるべく控えめにして(ゼロとは言わない)、基本的には明るく楽しい路線にしたいです。どこで、どんなフライで、どんな釣り方をすれば、あるいはどんな釣り方をしなければ、バンバン釣れるか、を明らかにするのが第一の狙いです。

日本のC&R釣り場の多くは、是非はともかく、集客が目的で設置されています。だから、〈どこで、どんなフライで、どんな風に釣るか〉の解説は、それぞれの釣り場運営の応援になるでしょう。ただ〈フライの雑誌〉のやることなので、一風変わった記事になるはずです。

ということで、キャッチ・アンド・リリースの釣り場に関連した、編集企画を立案しています。

いつもどおり、読者の皆さんにご協力をあおぐことになると思います。

どうかよろしくお願いします。

・

放生会で放つのは、獣や魚ばかりでなく、鳥や亀も放す。

これを放し鳥、放ち亀という。

昨日、放ち亀してきました。

以下報告。

2011年5月、千葉県いすみ市にある水口憲哉さんのご自宅へ、近所の子どもを連れて取材と遊びに出かけた。水口さんが夷隅川水系で捕まえたクサガメ2頭を、近所の子どもにくださった。以来8年間、2頭は東京都日野市の横幅60センチの水槽をすみかとした。亀は子どもに、のはずだったが餌やり・水かえをしたのはぜんぶわたしだ。小坊になりたてだった近所の子どもが厨坊になり、わたしの背を越して高校生になるという今年の春、そろそろ亀たちをふるさとに帰してあげようと思い立った。放生の徳を積もうではないか。文頭に戻る。写真は2019年4月の水口邸にて、先生と近所の子どもと先生てづくりの水盆。

夷隅川の岸辺に放たれた亀2頭。ここまで二ヶ所の橋を巡り、亀たちの新しい住みかにふさわしい場所をさがした。のそのそと水に潜っていく亀たち。小亀のころに引き離されたお父さん、お母さんとはもう会えないよね。ごめんね。山椒太夫とか母をたずねて三千里とかを思い出して、ほろりとする。勝手でごめんね。またほろり。

九十九里浜沿いに北上して、

霞ヶ浦へ。夕方本気でキャストしたが釣れず。

潮来、湖畔の宿「銚子屋」さんの鯉のうま煮。わたしはそれなりに鯉料理を食べてきている方だと思うが、今までいただいたなかで明らかに最高峰のおいしさだった。けた違い。

翌朝は雨模様、

ぜんぜん釣れず。近所の子どもは雨のなかを薄着で濡れたまま釣りつづけ、風邪を引いて発熱。ちゃんと服着なさいと言ったろうにばかものが。きみのお父さんお母さんに怒られるのはこっちだぞ。せめて霞ヶ浦初バスくらいきっちり釣ってきてみせなさい。熱があるとか言ってる場合ではないから。あきらめたら釣りはそこでおしまいだ。やる気のないものは去れ。なに明日入学式だ? そんなこと知るか。きみは釣りと学校とどっちが大切なんだね!

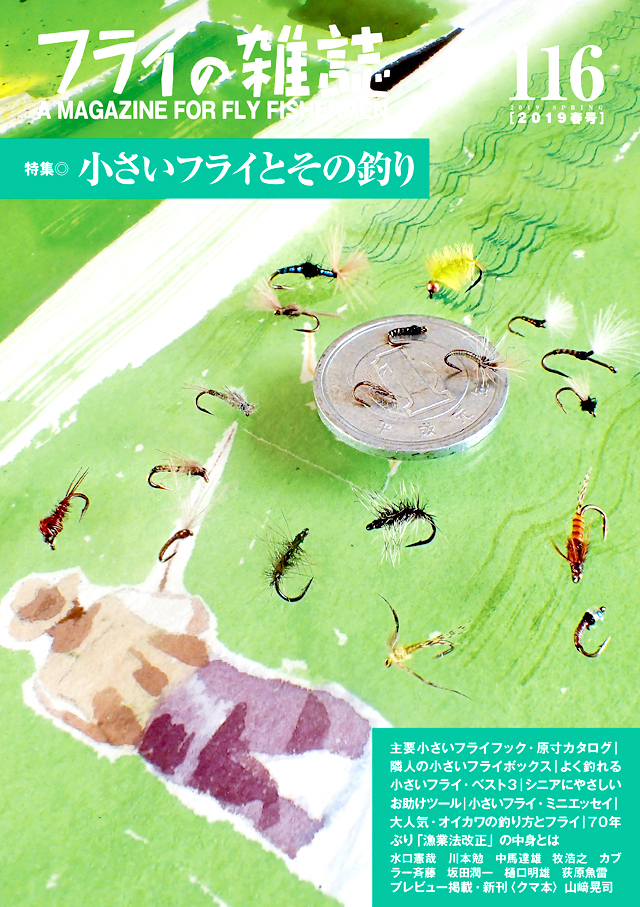

フライの雑誌-第116号 小さいフライとその釣り 隣人の〈小さいフライ〉ボックス|主要〈小さいフック〉原寸大・カタログ 全88種類|本音で語る〈小さいフライフック〉座談会|各種〈小さいフライフック〉の大検証|〈小さいフライ〉の釣り場と釣り方の実際|〈小さいフライ〉エッセイ 全60ページ超!

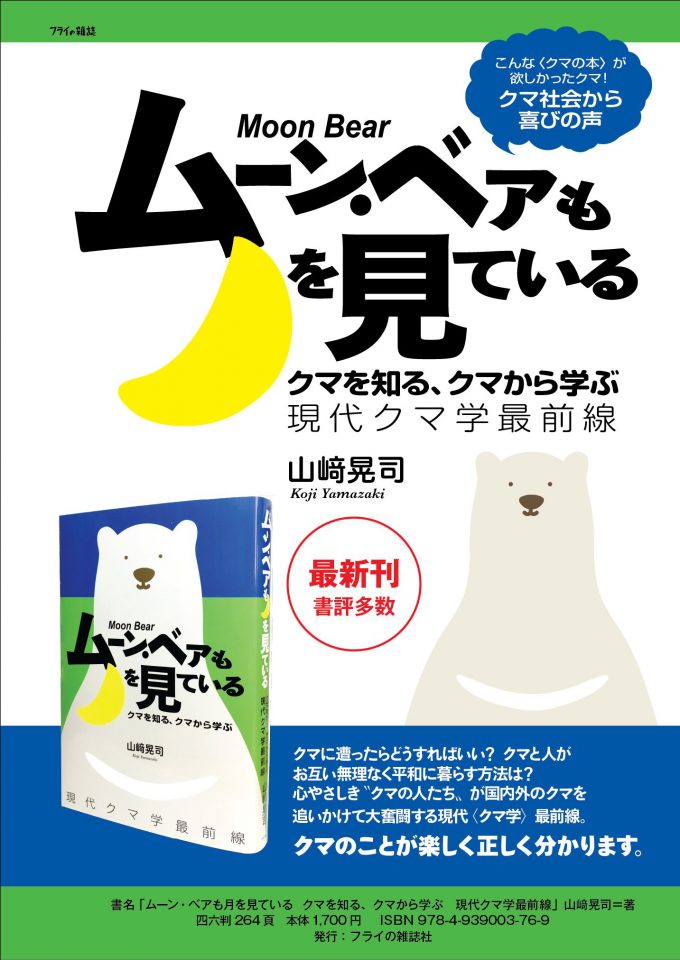

70年ぶりの漁業法改変に突っ込む|もっと釣れる海フライ|新刊〈ムーン・ベアも月を見ている〉プレビュー掲載

第116号からの【直送便】はこちらからお申し込みください 2019年2月14日発行

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」

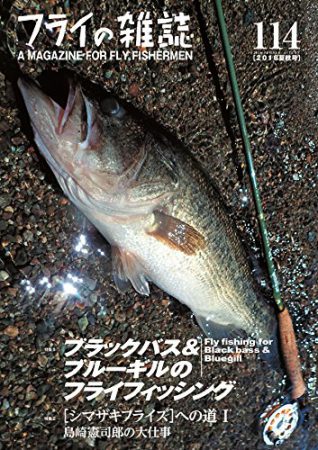

○〈SHIMAZAKI FLIES〉シマザキフライズ・プロジェクトの現在AMAZON