『フライの雑誌』第119号掲載「一通の手紙から|フロリダの釣り友だちとの30年」は、大きな注目を集めています。

第101号の特集「日本フライフィッシングの軌跡」の第4回は、その前編とも言える内容です。

「メイド・イン・ジャパンの日が昇る」と題して、塩澤美芳さん(当時83歳)へのロングインタビューを敢行しました。戦後の六角竹竿から国産グラスロッドの登場まで、知られざる興味深いエピソードが満載です。

この大特集(なんと18ページ!)を、たったひとりでまとめた凄腕のフリーライター、稲垣宗彦さんからのコメントはこちらです。

「メイド・イン・ジャパンの日が昇る」の全文を公開します。

・

・

・・・

日本フライフィッシングの軌跡 Ⅳ

メイド・イン・ジャパンの日が昇る

塩澤美芳さん(83歳/㈱天龍会長) ロングインタビュー

戦後の六角竹竿から

国産グラスロッドの登場まで

text 稲垣宗彦 Munehiko Inagaki

photo by Masanori Horiuchi

本誌第97号に掲載された「82歳の同級生」という記事を覚えておいでだろうか? バンブーロッド・ビルダー、中村羽舟氏と共に、にこやかに写真に収まっていたもうひとりの人物、それが株式会社天龍の創業者、1930(昭和5)年生まれの塩澤美芳氏だ。

日本の釣具業界は、戦後の混乱期に頭をもたげ、グラスロッド、カーボンロッドの生産販売・輸出で急速に発展した。塩澤さんはその過程のすべてへ寄り添ってきた。

本誌のシリーズ企画「日本フライフィッシングの軌跡」の第4弾として、2013年初秋、長野県飯田市にある天龍本社へ、塩澤さんの長年の〝釣り友達〟であるフリーライターの稲垣宗彦さんと共に塩澤さんを訪ねた。インタビューは6時間を超えた。塩澤さんの語る〝ニッポン釣具発展史〟は知られざる貴重なエピソードのオンパレードとなった。 (編集部)

塩澤美芳さん

◇

インタビュー&本文まとめ&コラム

稲垣宗彦

丁稚にはじまり、外回りへ

長野県飯田市、天竜川にほど近い高台に本社を構えるロッドメーカー、天龍。自社ブランド「テンリュウ」としてはもちろん、他社製品のOEM製造を幅広く手がけているため、実は知らないうちにあなたも天龍製品の愛用者になっているかもしれない。

〝メイド・イン・ジャパン〟を頑なに守り、筋の通った竿作りを続ける同社を興しここまでに育て上げたのが、現在、会長職に身を置き、私たち“釣り友達”からは「会長」と呼び親しまれている塩澤美芳氏だ。

筆者と本誌編集人が天龍本社を訪れたのは、2013(平成25)年10月中旬。この日は平日とあって、全社員が通常の業務に勤しんでいた。現在開発中のルアー用トラウトロッドなどを触らせていただいた後、無数の釣具や思い出の品々であふれかえる会長室へ。

今回の記事と大きく関わる歴史的製品などをあれこれと触らせていただきながら、記事の主旨を説明し、塩澤さんが釣具業界へ身を置くに至った経緯から話していただいた。

塩澤さんの釣具業界との関わりは、戦後間もない昭和22年にはじまった。

長野県飯田市長野原、天竜川からほど近い高台にある天龍本社。釣竿も敷地内の工場で作られている

天龍本社入り口にある踏切遮断機。ポールは天龍製

「我々日本人にとって終戦というのは世の中がそれまでと違う方向へと一斉に動き始める、ひとつのスタートラインだったと思うんです。そういう時期に農学校を卒業したものの、予科練帰りや戦地から引き揚げて来た人たちがたくさんいて、めぼしい就職口に次々と入って行ってしまう。1年くらい、いろんな職業を転々としてました。」

今では信じがたいことだが、都ではなく「東京市」だった当時、住民の流入に制限がかけられていた。誰もが気軽に東京へと引っ越せる状況ではなく、塩澤さんは飯田での就職を考えていたようだ。

「その間、いちばん上の姉が嫁いだ先の釣具屋から働きに来いと何度も誘われていて、しかも、なぜだか私のことをえらく評価してくれている。それで一度行って、どんな会社か見学したいと上京することになりました。上京した日は『せっかく東京に来たんだからゆっくりしていけ』と、放射線研究でノーベル賞を獲ったキュリー夫人を題材にした映画に連れて行ってもらってね。見終わって戻ってみると、『帰らなくていいから仕事を手伝ってくれ』という話しになっちゃって。それからずっとね(笑)。」

塩澤さんは上京したその翌日から義理の兄にあたる親族が営む櫻井商店という釣具店に就職し、釣具業界へと身を投じることになる。

「はじめはいわゆる“丁稚小僧”ですよ。庭の掃き掃除やトイレの掃除からはじまってね。そのうちに商売に関することも任せてもらえるようになりましたが。櫻井商店は厳密に言うと、個人向けの釣具を販売する櫻井商店のほかに、職業漁師に釣り針なんかを売る櫻井釣漁具株式会社っていうふたつの顔があったんですが、私はそのときに応じてどちらの仕事も手伝っていましたね。

当時は漁業資材って言っても闇モノばかりで、たとえば漁に出られない漁業者が現金目当てで売りに出した人造テグス(注)なんかを仕入れるんです。静岡の原駅まで各駅停車で1日かけて取りに行ったこともありました。そこまで苦労しても検閲に引っかかったら取り上げられてしまう。そんな時代でした。」

注:人造テグス ナイロンラインの開発以前に釣り糸として用いられていたもの。今でもごく希に釣り糸のことを「テグス」と呼ぶことがあるが、これはもともとテングサンという蛾の幼虫から釣り糸が作られていたことに由来する。水中で見えづらく、魚に警戒心を与えないと言われていた。

本社内にある会長室。今まで天龍が世に送り出してきた製品のほか、釣りに関するあらゆるものが所狭しと並んでいる。さながら未整理の博物館といった状態。思いも寄らぬお宝が無造作に置かれていたりする

本社の駐車場にて試作品のロッドの調子を確認する塩澤さん。経営から退いてはいるが、新製品に対するアイデアを出したり、新しいロッドのフィーリングなどについては今も意見し続けている

修業時代の日本釣具業界

終戦後の混乱期に卸や販売する側として釣具業界に携わっていたという塩澤さん。当時の釣具はどういったものだったのだろうか?

「櫻井商店では釣具全般を扱っていました。とは言っても、今に比べたら当時の釣具は種類も限られていまして、たとえば投げ竿なんかもありはしましたけれど、とてもゴツい竹竿で、一般的とは言えませんでした。リールについては私が働き始めてしばらくした頃からガイドで有名な富士工業が横転式のタイコリールを出しましたね。それより前にも日工産業と言って自転車も手がけていた葛飾の会社が同じような横転式のリールを作っていました。

でもそれらは流通量から言ったらごく一部の話し。輪切りにした孟宗竹に穴を開けて軽量化し、なかを綺麗にくり抜いたものに糸を巻いたような、リールというより糸巻きみたいなものがあって、それがまた売れてねぇ。百個くらい自転車に積んで葛西辺りまで売りに行きましたよ。今では信じられないような原始的な釣具だけれど、そんな時代でした。

当時、終戦からけっこう長い間、食糧難の時代が続いたでしょう? 今では釣りというと趣味だけれど、当時は貴重な食料を調達する手段でもあったから、高いものも安いものも、よく売れました。

釣りが食料確保のためでなく、純粋な趣味として楽しまれるようになったのは、1964(昭和39)年の東京オリンピック以降、昭和40年代に入ってからじゃないかと思いますね。」

釣り竿の素材は、グラスファイバーはもちろん存在しない。スプリットケーンのバンブーロッドのようなものもまだなく、昔ながらの和竿だけだった。

「和竿を作る職人さんは、今もそうですが埼玉県川口市の辺りに集中していて、よくできあがった品を取りに行かされました。今の川口はずいぶん都会だけど、当時は田んぼばかりでね。秋の長雨の時期なんかは身体も冷えるし、自転車で行くのは大変でした。

櫻井商店は神田のど真ん中にあったから、官庁街に勤める高給取りのお得意様も多くて、特別あつらえの竿なんかも受注していたんですよ。そういった場合、同じ仕様のものを2本作ってもらってお客さんに好きなほうを選んでもらい、残ったものをお店で売っていました。

あるときそうした品の受け取りで、職人さんを怒らせちゃってね。ちょっとしたキズがあるのを見つけて指摘したら、漆を塗る台のうえにその竿を載せて、穂先を削る脇差しのような刃物で真っ二つにしちゃって『帰れ!』と。あの時期は、職人さんや下請けの人たちとのつきあい方をいろいろと勉強しました。」

六角のスプリットバンブーからグラスロッドに至る時代の製品ラベル。保存されていないものも多い

「同素材異業種」をモットーに、釣り竿作りで培った技術を活かし、遮断機やウィンドサーフィン、棒高跳び、携帯電話基地局のアンテナなどに使われるポール、ゴルフクラブのシャフトなど、さまざまな製品作りに挑戦してきた

セミロングのウッド製ダブルハンドルにダウンロックタイプの金属製リールシートが装備された「天龍六角竿」。長さは1.8m程度。ガイドはステンレス線を曲げたもの

進駐軍向け

六角バンブーロッド秘話

〈桐箱入り〉の誕生

本誌第61号に掲載された「日本フライフィッシングの軌跡Ⅱ」(注2)を読まれた方は、終戦後の一時期、日本の釣具業界で特殊な製品が市場を賑わせていたことをご存じだろう。

進駐軍の駐留兵士をターゲットにした「お土産用バンブーロッド」だ。塩澤さんが勤めていた櫻井商店はそのお土産用フライロッドの先駆け的存在だった。

「当時、これは偶然なんですけれど、この長野県伊那谷に細く削った竹を貼り合わせて作るスプリットバンブーロッドを作る職人がいたんです。この地域には軍需工場がたくさんあったのですが、終戦後は各工場が独立し、新たな生産品を考えなければならなくなりました。

そうした流れのなかで、とある工場の工場長がバンブーロッドを製作しようと、喜楽釣具っていうお店に相談したんです。そこで『進駐軍相手に売るならこういう竿を作るべき』と、見本となるバンブーロッドを見せてもらい、それを手本に作り始めたのが最初。

それからはいろんな人がこの伊那谷でバンブーロッドを作るようになりました。素材を加工する工場はまた別にあって、松本、諏訪、駒ヶ根、飯島と、長野県内に5〜6社あったんですよ。

櫻井商店ではそうした素材加工の会社のうち、安定して供給できる会社を狙って取引をはじめました。完成品として仕入れるんじゃなくて、ブランクだけを仕入れて、錦糸町から今のスカイツリーへと向かう押上通りの中間くらいに建てた工場でアッセンブルし、いわゆる六角竿に仕上げていたんです。」

こうして作られはじめたお土産用バンブーロッドはすべて六角。グリップを付け替えることでフライとキャスティングの両方に対応するコンビネーションロッドが中心だった。

今も海外製品でそういった品を見かけるが、ルアーなどのキャスティングロッドとフライロッドでは求められる特性が違う。特にキャスト時のフィーリングが重要なフライロッドとしてみると、難のあるものが少なくない。

なにしろ日本ではフライフィッシングを嗜む人など数えるほどしかいなかった当時の製品だ。第61号に掲載された特別座談会の記事にもあるが、釣具としての価値はあまり高くなかったようだ。

「その釣りをやったことない人が作るんだから、釣り竿としての使い勝手なんかは決していいものじゃなかったですけどね。

ただ、見栄えは気を配りました。埼玉県っていうのは日本人形の産地として有名なんだけれど、それを収める桐箱を作っていた工場が、プロゴルファーの石川遼選手が生まれた松伏町にあってね。そこで5ピースの竿と毛鉤、ラインなんかが綺麗に収まるサイズの桐箱を作ってもらったんです。

なんで桐箱に入れたかというと、まずは高級感を出すため。和竿の高いものなんかもそうだったけど、私たちにとって、桐箱に入れるのは自然な感覚でした。

それと、もうひとつは釣具店以外で売ることも多いから、ディスプレイを考えてですね。竿がそのままあるものよりも、箱に入っていたほうが店頭に並べやすいでしょう? 何せ、段ボールなんてない時代ですから(笑)。

その製品を最初に持って行ったのは銀座の辺り。スーベニールと呼ばれていた外国人向けのお土産物を扱うお店。ほかに、もっと大口の相手として、軍の商事部を通じて、PX、進駐軍の基地のなかなかにある売店にも卸していました。

とにかくたくさん卸したので、厚木や佐世保といった国内の基地だけじゃなくて、グァムやサイパン、フィリピンなんかでも売られていたんじゃないですかね?

でも、当たり前かもしれないけど、日本人にはまったく売れませんでした。」

つまり、フライやルアーに関するメイド・イン・ジャパン製品は、その黎明期において、日本人向けとしてではなく、主に進駐軍が使うもの、海外向けとして作られていたというわけだ。

六角バンブー製の「天龍六角竿」の細部。この六角竿が初期天龍の屋台骨を支えていた。当時の釣り人たちの憧れの竿でもあった

お土産用六角竿と

おもちゃ貿易がもたらした

文明開化

塩澤さんによると、そうした進駐軍相手のお土産用バンブーロッドは日本の釣具業界にとって、ひとつの転機になった。

「海外には日本にない道具や釣り方がある─。いわゆる富裕層のごく一部の人たちのなかには当時からフライフィッシングなんかを楽しんでいた人もいるけれど、お土産用のバンブーロッドを通じて、日本の釣り人がそのことに気づきはじめたんです。

それと同時に、進駐軍の兵士たちは、自分たちの母国からいろんな道具を持ち込んでいました。日本のあちこちで彼らも釣りを楽しんでいたんです。

そういった海外製の道具をちょっと貸してもらって、金属加工やら何やら、関係しそうな工場の職人さんに見せたりもして、技術を吸収していったわけです。」

この時代には、お土産用バンブーロッドの隆盛とは別に、もうひとつ、日本の釣具業界にとって無視できない流れがあった。

昭和20年代から30年代にかけて、おもちゃメーカーが海外向けに作っていたリールのひとつ。クラッチのないダイレクトリールで、左右に動いて糸を偏りなく巻くレベルワインダーを装備。完成度の高さに驚かされる。

「当時はおもちゃの貿易が非常に盛んだったんですよ。浅草を中心におもちゃメーカーやそれを専門に扱う貿易会社がたくさんあって、世界中からバイヤーが買い付けにきていました。

バイヤーたちが欲しがる製品のなかには日本ではまだ作る技術がないようなものも含まれていて、そういった場合は製造技術を日本の工場に教え込むわけです。今の日本やアメリカの企業が中国やベトナムに生産を委託するのと同じ構図ですね。

そんななかで、釣具業界が着手するより以前に、金属プレス屋がスプーンみたいなルアーを作ったり、おもちゃ工場がリールを作ったりということがあって、それもまた海外によく売れていました。

釣具業界とは関係ないルートでも、日本製釣具が大量に海外へ進出していたんですね。」

そうした製品は同じ釣具とはいえ、生産&流通ルートがまるっきり違うため、日本の釣り人が手にすることはほとんどなかったらしい。

「釣具業界と玩具業界はやっぱり製品を流すルートがまったく違う。

当時の貿易会社が日本の工場に作らせていた釣具には、ベイトリールなんかもあったんだけれど、そんなものは日本の釣り人にはぜんぜん出回ってなくてね。

ただ、そうした企業が時代の流れで淘汰されていくなかで、釣具業界に移ってくるといったケースもありました。リールといえば、今でもリールを作り続けている五十鈴工業(注)っていうメーカーは、昭和29年にはもうクローズドフェイスリールを作って輸出していたんです。

そういう日本の釣具業界のルーツというのは、自分たちが発想して生み出したものだけでなく、海外からの要望で見よう見まねで作りはじめたようなものも、ごまんとあったんです。」

注:五十鈴工業 五十鈴工業株式会社。日本最古の釣用リール専門メーカー。現在もクラシカルなスタイルのベイトリールを中心に、クローズドフェイスリールやスピニングリールなどを製造。自社ブランド製品の展開以外に、OEM生産も引き受けている。

近代釣具の幕開けと

「日本グラスロッド工業会」

の発足

こうして職人をはじめとする下請けとの交渉から海外取引までの幅広い業務を経験し、着実にスキルアップを果たしていた塩澤さんに、やがて転機が訪れる。

「仕事も増えて経験を積み、社内でも認められはじめると同時に、海外の優れた製品を見ているうちに、新しいものに挑戦してみたくなったんですね。

そこで東京都の工業試験場へ行くと、折良く新素材に関する講習会があると言われまして、会社に許可を取って、その講習会に半年ほど通いました。1955(昭和30)年のことです。

まだパナソニックと名乗る前の松下製作所へ行って、尿素系樹脂を金型に入れて圧力をかけ、電気を通して電球のソケットを作る工程を見せてもらったり、金型の製作について教えてもらったり、ほかにもいろいろと勉強させていただいて。

新しい知識が増えると、やはりそれを釣具に活かしたくなって、絶対に手がけるべきだと会社に進言したんですけれど、いい返事はもらえませんでした。

そんな頃に当時のオリムピック釣具(注)がアメリカのある企業と提携して、日本にグラスロッドを作るプラントを作ったんです。釣具業界全体の新しい流れとして技術を共用しようと、当初は特許を取らないと話し合って決めていたところ、けっきょくはオリムピックは特許を取ってしまって(苦笑)。

紆余曲折はあったものの、当時のオリムピックの御曹司がいい人だったものだから、特許使用料を独占せずに供託金として集め、それを『釣りという遊びの振興を図るために活用しよう』ということになりました。

そうして1956(昭和31)年に生まれたのが『日本グラスロッド工業会』、現在の『日本釣用品工業会』なんですね。工業会の活動としては、漁協以外の団体が行う放流事業に助成金を出したりしていました。申請を受け付けて審査を通れば、30〜50万くらい出していたかな。当時の工業会は資金が潤沢だったんですね。」

注:オリムピック釣具 植野オール金属製作所として1931(昭和6)年に釣具の製造販売をはじめ、1961(昭和36)年にオリムピック釣具株式会社へと社名変更。歴史も古く、釣具の総合メーカーとして日本の釣具業界を長らく牽引していた。その後、マミヤ光機株式会社を吸収合併、オリムピック、さらにマミヤ・オーピーと社名を改称。2000(平成12)年に釣具事業から撤退した。現在の株式会社オリムピックは、同年にそのマミヤ・オーピーから和歌山県のすさみ工場を引き継いで創業した実質的な別会社。

1955(昭和30)年からその翌年にかけ、まさに夢の新素材を使った新しい釣竿、グラスロッドを日本でもリリースするべく、釣具業界は沸き立っていた。放流事業への助成金の話しを考えても、当時のグラスロッド・ブームがいかに盛んだったかがわかる。

独立、そして天龍創業へ

しかし皮肉なことに、グラスロッド登場に沸き立つ釣具業界の流れが、結果的に塩澤さんを独立に向かわせることになる。

「その頃になるとバンブーロッドを作る技術も向上していいものを作れるようになってはいたけど、新素材を勉強した僕には、グラスロッドが持つ可能性は非常に大きいと感じられたし、現実にオリムピックは生産をはじめようとしている。

当時は工場も担当させてもらっていたから、会社に対してグラスロッドを作ろうと働きかけたんですけれど、さっきも言ったように受け入れてもらえなかったんですね。その時の会社の反応が端的に『出て行け』と言っているように私には感じられました。

最初は会社の方針に従っていたものの、やっぱり新しいことをしたいという思いが強くなって、櫻井商店を辞めたんです。昭和33年のことです。」

この独立はご長男の生まれた直後だった。

「そうやって独立はしたものの、義理やしがらみもあって、櫻井釣具の取引先とは仕事がしづらい。そうは言っても子供も生まれたばかりで稼がないとならないし。

悩んだ結果、自分で開拓した海外への貿易ルートに関しては問題ないだろうと、文京区の真砂町、今の本郷に間借りして創業したんです。」

今では長野県有数の企業へと成長した天龍だが、創業時は東京に社を構え、海外向けの釣具を主に扱っていた。

「辞める前は貿易関係もずっと担当していたのですが、取引先だった山下貿易っていう会社の社長が『塩澤君が独立するなら協力する』って言ってくれてね。竿の加工をしてくれていた会社や、グリップに使うコルクを扱ってる会社なんかも同じように力になってくれました。

ダイワやオリムピックにもリールシートみたいな部品を卸していた海中金属っていう会社の社長は『うちは今まで櫻井と取引してたんじゃなくて、塩澤さんと取引してたつもりだから』とまで言ってくれて。

独立のときは、そういう昔ながらの職人気質な人たちにたくさん助けてもらいましたよ。『塩澤さんじゃしょうがないって』って。独立したばかりでいつお金を払えるかわからないのにね(笑)。」

ルー・チルドレのグラスロッドの名品「スピード・スティック」。TENRYU JAPANの文字がみえる。受注から1年半をかけて完成させた。しなやかなブランクと軽量な樹脂製グリップの組み合わせは当時としては衝撃的。大ヒットとなった

日本で最初にアブ・

アンバサダーを輸入する

本誌の読者でルアー・フィッシングも嗜む人はどれくらいいるだろう? 現代にあっても根強い人気を誇るアブというリールメーカーがある。現在はアブ・ガルシアとしてアメリカのピュア・フィッシング傘下となっているこの会社は、1921年にスウェーデンで創業された伝統あるメーカーだ。

塩澤さんの経歴を伺ううちに、このアブの代表的なベイトリール「アンバサダー5000」に関する逸話も飛び出した。

「周りの人に助けられて、独立してすぐに製造から輸出まで手がけることができました。そこで起きたのがリールの問題でね。山下貿易の社長が『スウェーデン大使館からこれを100個も輸入してくれと言われた』と、ずっしりとした高級そうなリールを持ってきたんです。

それがアンバサダーの5000。つまり、輸出と輸入のバランスを取れっていうことなんですね。正式なルートで日本に入ってきた初めてのアブ製品ということになるんだけれど、しっかり作られている製品なのはすぐにわかるものの、もともとが高級品なうえに、為替の問題もあってとても高くてね。

100個も買うとなると、ドル建てですごい金額を払わないといけない。当時は貿易で使える外貨にも金額的な制限があって、大蔵省が割り当てを決めていたんですよ。スウェーデン大使館の言う通りに輸入するためには末端の販売店や問屋の承認を得る必要がありました。

何せ今まで見たこともない最新のリールでしょう? しかも100個となると、力のあるところじゃないと無理だろうと思って、最初に持って行ったのが、稲荷町の東作でした。」

稲荷町の東作といえば、 和竿の専門店、老舗中の老舗だ。

「リールを見せると、親父さんが開口一番、『うちは竹竿屋だからね!』って(笑)。それは確かにそうなんだけれど『竹竿だってこれからの時代は最新のリールくらいつけないと』と、お茶を濁して帰ってきたのを覚えていますよ。」

今でこそ船釣りで和竿にリールをつけるようなことも当たり前になってはいるが、当時の東作としては想像の範疇を遙かに超えたことだったろう。

つるや釣具店、五十嵐社長

「次に持って行ったのが、当時、東京の京橋にあったつるや釣具店でね。いっしょに釣りに行くような仲だった社長の五十嵐さんがリールを前に、『塩澤さん、これはいいですねぇ、いいリールだ』ってずっとうなってるんですね。

つるや釣具店は新しい釣具をいち早く扱うことがセールスポイントのひとつです。店としてすごく欲しいんだけど、売れるかどうかはわからない品物だから100個も仕入れるのは厳しい。でも、だからと言って、ほかの店に売られるのは店のプライドに関わる。悩みに悩んでの答えが『承諾書にハンコは押すけれど、100個は無理。市場を見させてくれ』と。

そう言われてしまうと、もうほかの店には持って行けないじゃないですか。『つるやさんで極力さばいてください』と、下駄を預けることになりました。ところが、いざ店頭に並べてみると、これが飛ぶように売れちゃってね。瞬く間に100個を完売してくれました。」

その後、エビスフィッシングが日本をはじめとする極東地域の総代理店としてアブと正式な契約を結ぶことになるのは多くの釣り人が知るところ。

エビスフィッシングの前身は竿常という和竿メーカーで、その竿常時代からの取引先であった山下貿易が仲介に入ってのことだそうだ。

日本で最初に売られたアンバサダー5000が、塩澤さんが独立後に初めて海外へと売ったバンブーのフライロッドとバーターで輸入されたものだったとは、驚きである。当時を知る釣り人にもほとんど知られていない秘話中の秘話と言えるだろう。

開高健が著書へ登場させたことによってアンバサダーが伝説的な存在となるよりもはるかに前のことだ。

グラスロッドの自社開発、

そしてカーボンへ

ここで話しをグラスロッドへと戻すことにしよう。オリムピックからはじまったメイド・イン・ジャパンのグラスロッド。 文京区で創業してから約2年。塩澤さんは昭和35年に会社を現在の飯田市へと移転。その後、しばらくして自らグラスロッドの製造を開始した。

夢の新素材であった当時のグラスロッドはどんなものだったのだろう?

「スプリットバンブーのロッドが完成度を高めていくなかでグラスファイバー製のロッドが出てくるんですけれど、ごく初期の製品はオリムピックが作る製品にしたところで、今のグラスロッドとはまったく違う、コシのないクタクタな竿ばかりでね。でもその当時にしてみれば、新しい素材ということで話題性は高かったですね。

今だとグラスロッドというとなかなか折れないことが特徴ですが、当時は熱処理がまだまだ甘いし、加圧が安定してなくて、剥離が起きてしまったんです。」

製造技術の未熟さ以外に、素材の違いも影響していたという。

「グラスロッドとひとくくりで言いますが、ガラス繊維をまとめている樹脂(レジン)の素材は、フェノール樹脂からはじまって、ポリエステル樹脂、それからカーボンが入ってきて、エポキシ樹脂と、時代と共に少しずつ変遷しているんです。

加工技術だけでなく、このグラス繊維をまとめる樹脂の材質が変わてきました。現在流通しているグラスロッドはほぼエポキシ樹脂の製品ですね。

もっとも、それは釣り竿の素材としての話しであって、グラスファイバー製品全般として考えると話しは別。フェノール樹脂のほうが向いている用途もあるので、うちでもいまだに扱っていますよ。ただ、フェノール樹脂は漆のように肌がかぶれてしまったりするので、加工や取り扱いはエポキシ樹脂のほうが容易ですね。」

フライフィッシャーには、グラスのフライロッドなら、エポキシ樹脂よりもフェノール樹脂のロッドのほうが好みに合うという人も少なくないようだ。釣り竿のなかでも独特な性格が求められるフライロッドならではと言えるだろう。

黎明期のグラスロッドをのばす。グラスロッドの登場で「振り出し」という形態の竿が生まれた。それは革命的な出来事だった

「エポキシが使われるようになってグラスロッドもかなりしゃきっとした感覚になりましたね。フェノールのグラスロッドにはその感覚はない。

グラスは重いけれど、トロンとした独特の感覚が竿の持ち味で、魚がかかるとゴトゴトと手に伝わる感触が気持ちいいんです。その少し緩い感じがフライロッドに向いているのでしょう。

1970年代のはじめ頃からカーボンロッドがではじめて、今じゃカーボンロッドが全盛だけれど、グラスロッドと入れ替わったわけではないんです。

バス釣りの竿なんかは競技志向で感度優先だからカーボンロッドがほとんどですが、それでもトップウォーター向けなんかではグラスロッドは根強い人気がある。釣りを楽しむという面においてはやっぱりグラスロッドも捨てがたいんです。

一般的な工業生産品と違ってISOみたいな規格に縛られることはほとんどないし、“釣り味”という数値化しづらい特性が評価の基準になるので、市場に受け入れられるかどうかはともかく、作りたいように作れる。そこまがた釣り竿作りのおもしろいところですね。」

塩澤さんが個人で使用するロッドには、ちょっとエッチなこの人魚のデカールが貼られている。塩澤さんはどんな相手といる時でもフラットな態度で接し、世代の違いを感じさせない。無邪気な笑顔と茶目っ気が塩澤さんの魅力である。(編集部)

「7回目の年男です」

この後、シェイクスピアやルーといった海外メーカーの製品をOEM生産していたこと、さらに、富士工業の樹脂製グリップやラインガイド、カーボンロッドの時代へと突入してからのことなど、話はまだまだ続いた。残念だが誌面の関係上、ここまでにしたいと思う。

インタビューの音声ファイルだけで5時間。録音していないときにも釣り業界の歴史に関するさまざまなエピソードが塩澤さんからあふれ出してきた。

塩澤さんが開拓してきた市場は釣具だけではない。踏切の遮断機に取り付けられているポールなど、天龍は釣り竿以外にも驚くほどさまざまなものを手がけている。そちらの話しもまた興味深いエピソードが満載だ。いずれ機会があれば、紹介したい。

─塩澤美芳氏は今年で84歳。年賀状には「7回目の年男です」という一文がさらりと書かれていた。しかし、実際にお会いしてそのバイタリティに触れると、その年齢を信じることは難しい。

日本全国はもとより、電気もないようなタイの山奥のダム湖をはじめ、海外へも毎年積極的に釣りに行き、昨年などは「三浦雄一郎さんが80歳でエベレストなら、俺は83歳で富士山だ。」と息巻き、実際に登頂して帰ってきた。

とにかく元気なのである。

(本文・了)

〈フェイテス〉ブランドのフライリール

・

コラム1 ㈱天龍とフライフィッシング

インタビュー本文ではあまりフライロッドについて触れられていないが、もともと海外向けの六角竿にフライロッドが含まれていたこともあって、天龍製品とフライフィッシングの関わりは深い。今もFates(フェイテス)というブランドネームでフライロッドをリリースしている。

「うちのフライロッドには、昔からこのFatesという名前をずっとつけていて、1970年代には国内向けに出していたと思います。フライは道具がどれも高いでしょう? だから少しでも初心者が入りやすいように、五十鈴工業に作ってもらって、比較的低価格のフライリールも出していたことがあります。

それ以外にもちょっと高めの機種も含めていくつか出したけれど、いちばん売れたものは5000個くらい売ったかな?」

フライロッドに関しては渓流向きの繊細なものから、大型のサーモンを狙うパワフルなロングロッドまで幅広く展開。また、天龍が他メーカーの製品をOEM生産で数多くこなしていることはよく知られている。

「シェイクスピアみたいな海外メーカーだけでなく、国内メーカーのフライロッドも作りました。もうなくなっちゃったメーカーだから名前を出すけれど、ufmウエダのフライロッドも作ってましたよ。」

釣りをしていると、いつどこで使っているかわからない。それが天龍という釣具メーカーの特徴だ。 (稲垣)

・

コラム2 進駐軍とブラックバス

インタビューのなかで外来魚について、塩澤さんから興味深い話しが聞かれたので、ここに紹介する。

「戦後、各国の進駐軍兵士が日本に釣具を持ち込んだって話したけれど、もちろんそれは日本で釣りを楽しむため。ブラックバス釣りなんかもしていました。

ブラックバスは釣り人が放流したってよく言われるけれど、神奈川の相模湖をはじめとして、九州のほうのいくつかの場所なんかも含めて、戦場から帰って来た米軍の兵士たちが気晴らしで遊ぶために放したものもけっこう多いんですよ。

ザウルスの則(注)なんかは『オレは小さい子供の頃から彼ら進駐軍の兵士たちの釣りについていって、そこでバス釣りを覚えた』って言うんだから。

そうやって釣れた魚をまた持って帰って別の場所へ移植したことはあるかもしれないけれど、私に言わせれば、日本全国にばらまいたのは日本人じゃないよ、と。連合国の統治下、その一員であったときに行われたことが発端なんだ、ということになるんだけれど、耳を傾けてくれる人は少ないですね。」

つるや釣具店の店員だった斉藤英雄氏(第61号参照)も、戦後間もない頃から、フィッシングガイドとして進駐軍兵士たちと日光でフライフィッシングをしていたという。釣具の発展と釣り文化の形成について、進駐軍の存在は決して小さくない。 (稲垣)

注:則 弘祐 1945(昭和20)年生まれ。株式会社スポーツザウルスを立ち上げハンドメイドルアー「バルサ50」といったヒット商品を送り出した。2010年他界。

・

・

・

昭和40年代のものから最近の製品に至るまでの、天龍製ロッドの変遷の「ほんの一部」。古い製品でもあえて現代の釣りで使ってみたい調子のものも多く、釣り竿の奥深さを感じた

2012年6月、桐生の中村羽舟工房にて

2011年9月、長野県大町高瀬川でバンブーロッド・ビルダーの横田純さんと。竿に触れる時の塩澤さんはいつも楽しそうで、真剣である

「ここから降りられるよ!」

2011年。塩澤会長から誘われ、長野県大町でとあるグループが主催した「テンカラミーティング」へ参加したときのこと。早朝に釣りをしようということになった。

良さそうな流れのあるエリアを見つけたものの、そこは側道から河原まで10mほどの落差があった。私と釣友2人は、会長のことを考え、なるべく楽に降りられそうなポイントを探し、うろうろ歩き回っていたところ、私らが通り過ぎてきた辺りから、塩澤会長の声が聞こえてきた。

「おーい、ここから降りられるよ!」

視線を向けると、藪を小ナタで打ち払いながら、垂直に近い崖を一直線に猛スピードで駆け下る塩澤会長の姿があった。

その後、同じルートを3倍以上の時間をかけて下る我ら3人。全員が会長よりも40歳ほども年下なのだが、積んできた経験と体力の差をまざまざと見せつけられることとなった。

「会長のために入渓点を探そうなどと。いや、思い上がっておりました。」

素直に頭を垂れたのである。

(稲垣)

///

フライの雑誌社では、ここに来て日々の出荷数が増えています。「フライの雑誌」のバックナンバーが号数指名で売れるのはうれしいです。時間が経っても古びる内容じゃないと認めていただいた気がします。そしてもちろん単行本も。

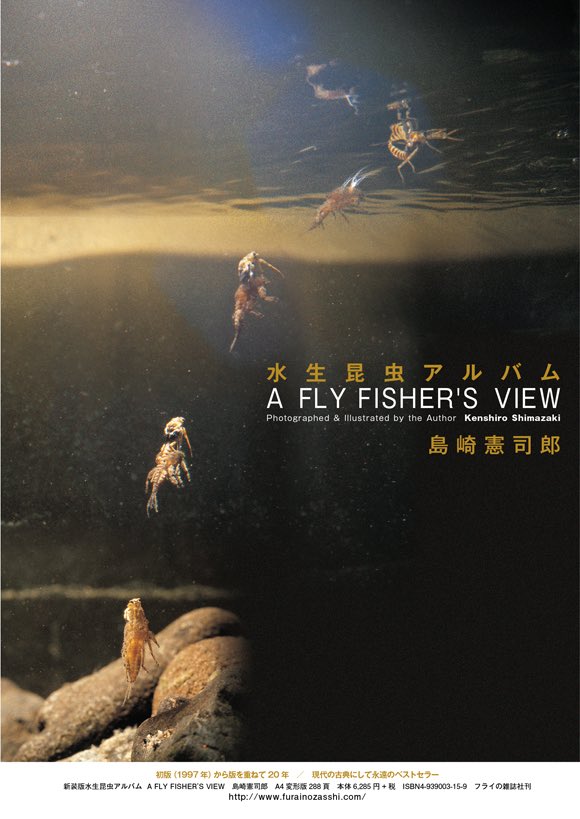

島崎憲司郎さんの『水生昆虫アルバム A FLY FISHER’S VIEW』は各所で絶賛されてきた超ロングセラーの古典です。このところ突出して出荷数が伸びています。

FLY: M-REX (Marshmallow Rex) Hook:TMC811S #3/0

tied by Kenshiro Shimazaki

photographed by Jiro Yamada

#ShimazakiFlies #flyfishing

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。 頼れる一本の効きどこ、使いどこ シンプルで奥の深いガガンボフライは渓流・湖・管理釣り場を通じた最終兵器になる。オールマイティなフライパターンと秘伝の釣り方を大公開。最新シマザキ・ガガンボのタイイング解説。|一通の手紙から 塩澤美芳さん|水口憲哉|中馬達雄|牧浩之|樋口明雄|荻原魚雷|山田二郎|島崎憲司郎

シマザキデザイン・インセクトラウトスタジオのアシスタント山田二郎さんによる〈シマザキ・ガガンボ〉最新版のタイイング。ストレッチボディとマシュマロファイバー、CDCで構成されている。シンプルでユニーク、使い勝手は最高。119号で紹介。

2019.12. 26.桐生にて

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

フライの雑誌-第118号|フライの雑誌 118(2019秋冬号): 特集◎シマザキ・マシュマロ・スタイル とにかく釣れるシンプルフライ|使いやすく、よく釣れることで人気を集めているフライデザイン〈マシュマロ・スタイル〉。実績ある全国のマシュマロフライが大集合。フライパターンと釣り方、タイイングを徹底解説。新作シマザキフライも初公開。永久保存版。|島崎憲司郎|備前 貢|水口憲哉|中馬達雄|牧 浩之|荻原魚雷|樋口明雄

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」 ※ムーン・ベアとはツキノワグマのことです。

フライの雑誌 117(2019夏号)|特集◎リリース釣り場 最新事情と新しい風|全国 自然河川のリリース釣り場 フォトカタログ 全国リリース釣り場の実態と本音 釣った魚の放し方 冬でも釣れる渓流釣り場 | 島崎憲司郎さんのハヤ釣りin桐生川