昨夜、BS-TBSで映画「A River Runs Through It」をやっていた。つまり「リバラン」だ。「リバラン」というのは昭和の釣りおっさんに特有の呼称だ。令和の現代でつい使用すると、とても恥ずかしい思いをします。

何回めか知らないが、ついついつい、リバランまた観ちゃった。

自分は1993年の日本公開時にロードショーで観ている。そっか、’90年代の初めか。まだ若かった自分のいろんな事情がドワーッとフラッシュバックしてくるな。そういうの込みでの「リバラン」だ。

当時、映画館のスクリーンの前でつよく思った、「この特別なフライフィッシングを俺はやってるんだもんね。」感は、正直いまだにある。おっさんヤメロって。恥ずかしいからまじもんで。

気になるリバランの釣りのシーンは、映画なのでそんな感じでいい。リバラン撮影時はすでに三十路近かったくせに、ブラピが若い。色っぽい。笑顔がいい。あんな風に笑いかけられたら、女の人はそりゃ全員メロメロになる。エミリー・ロイドも本当は弟のほうがよかったろうに。

今回、覚えきっているストーリーを追いながら、「お、」とか「ん?」と感じるところが、自分の若いころと微妙に違っているのが、まあ興味深いといえば興味深いが、だからどうでもいいんだよおっさんの感想なんて。

1976年発行の原作「マクリーンの川」(原作の方が味わいがある)は、刊行当時、売れるとは誰も思っていなかったらしい。でも出してみたら世間からすごく高い評価を受けた。アンダスン、フォークナーのような淡々とした空気感は、アメリカ文学のひとつの王道なのだろう。「フライの雑誌」第105号に荻原魚雷さんが「マクリーンの川」と「リバラン」について書いてくださっている。

「マクリーンの川」の出版40周年を記念して、版元のシカゴ大学出版局さんが2016年に出版したのが『Backcasts: A Global History of Fly Fishing and Conservation』だ。自分が書き手の片隅に加わらせてもらえたのは、町を歩いていたら眼鏡のつるに落雷を浴びたレベルのラッキーだった。

映画の最後で、歳をとったノーマンは思い出のブラックフット川のほとりで、ひとりでフライを振る。遠い少年の日、明るい日差しを浴びて全身びしょ濡れになって一緒にフライフィッシングの喜びに浸った弟、ポール。まぶたのうらに浮かぶ弟の笑顔は輝かしい青年のままだ。

自分も歳をとったら、浅川の川辺に立って、ハヤ用のフライをもたつく指先で結びながら、「ああ、弟よ。」と言ってみたい。弟いないけど。

それはそうと、ブラピかっけえな。

「そりゃブラピだからね。」

と、かたわらでチョコをもぐもぐしながら妻が言った。

◇

宮崎県高原町「じゅんばあのタレ」使用の本物の肉巻きおにぎり。久しぶりだー。まじうんまー。

牧浩之さんの『山と河が僕の仕事場』シリーズに出てくるヤマメ養魚場「しゃくなげの森」さんからの呼びかけに反応してソッコーで注文したところ、ソッコーで到着。今夜はヤマメの塩焼きだー。わーい。

◇

うちのバンドの素敵なメンバーを紹介するぜ。俺の左手、俺の右手、俺の左足、俺の右足、俺の唇、

Juzzie Smith – Introducing his One Man Band

///

フライの雑誌社では、ここに来て日々の出荷数が増えています。「フライの雑誌」のバックナンバーが号数指名で売れるのはうれしいです。時間が経っても古びる内容じゃないと認めていただいた気がします。そしてもちろん単行本も。

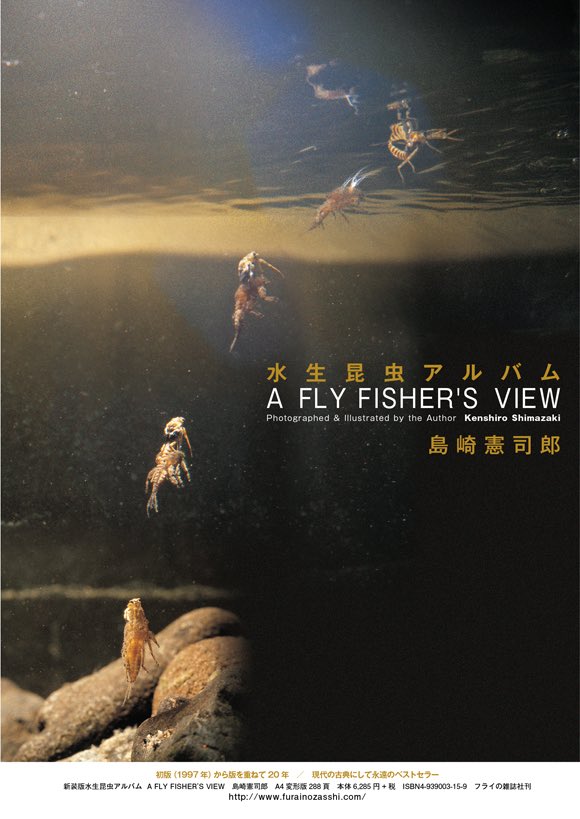

島崎憲司郎さんの『水生昆虫アルバム A FLY FISHER’S VIEW』は各所で絶賛されてきた超ロングセラーの古典です。このところ突出して出荷数が伸びています。

FLY: M-REX (Marshmallow Rex) Hook:TMC811S #3/0

tied by Kenshiro Shimazaki

photographed by Jiro Yamada

#ShimazakiFlies #flyfishing

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。 頼れる一本の効きどこ、使いどこ シンプルで奥の深いガガンボフライは渓流・湖・管理釣り場を通じた最終兵器になる。オールマイティなフライパターンと秘伝の釣り方を大公開。最新シマザキ・ガガンボのタイイング解説。|一通の手紙から 塩澤美芳さん|水口憲哉|中馬達雄|牧浩之|樋口明雄|荻原魚雷|山田二郎|島崎憲司郎

シマザキデザイン・インセクトラウトスタジオのアシスタント山田二郎さんによる〈シマザキ・ガガンボ〉最新版のタイイング。ストレッチボディとマシュマロファイバー、CDCで構成されている。シンプルでユニーク、使い勝手は最高。119号で紹介。

2019.12. 26.桐生にて

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

フライの雑誌-第118号|フライの雑誌 118(2019秋冬号): 特集◎シマザキ・マシュマロ・スタイル とにかく釣れるシンプルフライ|使いやすく、よく釣れることで人気を集めているフライデザイン〈マシュマロ・スタイル〉。実績ある全国のマシュマロフライが大集合。フライパターンと釣り方、タイイングを徹底解説。新作シマザキフライも初公開。永久保存版。|島崎憲司郎|備前 貢|水口憲哉|中馬達雄|牧 浩之|荻原魚雷|樋口明雄

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」 ※ムーン・ベアとはツキノワグマのことです。

フライの雑誌 117(2019夏号)|特集◎リリース釣り場 最新事情と新しい風|全国 自然河川のリリース釣り場 フォトカタログ 全国リリース釣り場の実態と本音 釣った魚の放し方 冬でも釣れる渓流釣り場 | 島崎憲司郎さんのハヤ釣りin桐生川