水辺のアルバム 2

海ウナギの果てしない物語

水口憲哉

(東京海洋大学名誉教授・資源維持研究所主宰)

フライの雑誌-第105号(2015年5月発行)掲載

・

〝戻りヤマメとはなんだろう〟と『桜鱒の棲む川』のコラムで書いたのは五年前である。その中で戻りマスとも呼ばれる小さなサクラマスの正体を明らかにする研究報告が少ないのは研究者が、戻りマスどころかサクラマスそのものを釣ることが難しいからと書いた。

それではと言うことでもないのだろうが、高崎市在住のルアーアングラー反町工健さんが二〇一三年六月、利根川で釣った大型ヤマメを群馬県水産試験場に持ち込んだ。その分析結果が昨年、新井肇ほか四名「利根川で釣獲された大型ヤマメの耳石微量元素分析」として同場研究報告第二〇号で発表された。

河口から二〇〇キロ余り上流で釣られた、平均全長四五センチ、平均体重一・二キロの四個体の大型ヤマメは海から戻ってまだ数日しか経過していないサクラマスであることが、耳石のストロンチウムとカルシウムの比率から明らかにされた。

今回は、この耳石微量元素分析の話やサクラマスの話ではなく、この分析手法を用いることによってその生活史が最もよく解明されているウナギについてである。

・

川に遡らないウナギは十数年沿岸域の浅場で暮らしている。

ウナギ全体で見た場合には、この海ウナギの割合が多い。

まず面白いのは、二〇世紀の末に、この耳石微量元素分析によって川に遡らない、一生海で暮らすウナギのいることがヨーロッパでも日本でも明らかになったことである。現在までヨーロッパでの研究で分かっているのは、川は常にウナギにとっていつも満ぱい状態にして、川に遡らないウナギはそのまま、十数年沿岸域の浅場で暮らしているということである。ウナギ全体で見た場合にはこの海ウナギの割合が多いとのことである。事実、一九三〇年代には東京湾でウナギが三〇〇トン以上漁獲されていたとも言われている。

海ウナギも多いということが言われだしたのは最近のことで、それまではウナギは川に遡るものということで、海の生活から川の生活に入る生活史を時間系列で調べるのに耳石による微量元素分析がよく用いられた。ウナギの祖先はインドネシアからボルネオにかけての熱帯域に発生の起源をもつということでここ二〇年近く日本の若い研究者もDNAやこの耳石の元素分析により分類や生活史の研究を行っている。

しかし、実は一九二八年から三〇年にかけて、デンマークのヨハネス・シュミットのひきいるウナギの産卵場調査船ともいえるダーナ号での赤道に沿っての地球一周六万五千海里にわたる航海でもインドネシアのあたりは詳しく調査されている。その分類や分布の研究成果は一九三九年弟子のエゲエによってダーナリポートの一冊として発表されている。

分類の出発点は脊椎骨数である。ニホンウナギは一一二から一一九本の脊椎骨があるが分布がより南のオオウナギ(カニ喰いとも呼ばれ体長一メートル以上が普通)では一〇〇〜一一〇本と少ない。ウナギのなかまは長細いので脊椎骨数が多いが大きくなる種類だからといってその数が多くなる訳ではなく、脊椎骨数は発生時の水温と関係している。一九四〇年代のニジマスでの実験が有名だが、高水温で発生すると脊椎骨数が少なくなる。

骨の話はここまでにして、最近は土用のうなぎにかば焼原料が品薄になった際はこのインドネシアのウナギの種類を輸入したというから、日本はウナギ発祥の地から食べ尽くそうというのだから恐ろしい。

・

逃げ出したフランスウナギが川で採捕されることもあった。

これは外来魚として問題にはならないのか

いっぽう、分類というか種の判定は現代では脊椎骨数などには頼らずもっぱらDNA頼みである。一昨年グリーンピースが大手スーパー五社の店頭に並ぶウナギをDNAによって調べたところ、非常に少数だがアメリカウナギやヨーロッパウナギが販売されていることがわかった。

ヨーロッパウナギは国際自然保護連合のレッドリストで絶滅危険性の最も高い種に指定され、ワシントン条約の対象種にもなっている。これは輸入販売しませんということでケリがついたようだが、実は、自然保護とか生物多様性というのは国によっても団体によっても考え方が様々でそう杓子定規にケリがつくことではない。

というのは、日本をはじめ、台湾や中国でも養殖ウナギの種苗として知られるフランスウナギの稚魚を使っていたからである。その結果、日本では逃げ出したフランスウナギが川で採捕されることもあった。これは外来魚として問題にはならないのか。また、日本では国際的な世論によって、ニホンウナギや太平洋クロマグロを絶滅危惧種に指定しようという動きのあることが心配されている。

・

正体がよくわからなくてしつこいものほど恐いものはない。

話は替わって放射性物質のストロンチウム90について。

三〇年ほど前、水産学会で、耳石微量元素分析によって青森県小川原湖のワカサギについて海と湖の出入りを調べた研究報告があった。六ヶ所の再処理工場が運転開始したらその分析結果に影響しないのですかと質問をして若い報告者を困らせたことがあった。

人工放射能のストロンチウム90がこの耳石微量元素分析にどのように関係してくるのかは、筆者にも今だもってわからない。わからないと言えば、福島第一原発事故で環境中に放出されたストロンチウム90で東京湾のウナギが汚染されているかどうかもよくわからない。

セシウムについてのこの五月一日までに計測し公表された水産庁の資料によれば、この四月の霞ヶ浦(西浦)三検体の平均値は四一ベクレル/キロとあまり低くなってはいない。また、昨年八月から十月までの江戸川区(旧江戸川河口域)と江戸川区(旧江戸川区・漁業権区域内)の東京湾奥と考えられる三二計測値について、二三が検出限界未満、九が三・九から一〇ベクレル/キロで平均六・二であった。

この値についてどうのこうのと言うつもりはないが、問題は計測されていないストロンチウム90についてである。ストロンチウム90はセシウムよりも内部被曝の量が少なくてもその影響は大きいとされている。そして厳しいことにストロンチウム90は魚の骨に蓄積し、なかなか体外に排出されることはないということである。正体がよくわからなくてしつこいものほど恐いものはない。

・

骨せんべいで一杯やるというのが好きである。

ところで、うな重を注文して、それを待つ間、その店特製の骨せんべいで一杯やるというのが好きである。アジでもタイでも魚の背骨でつくる骨せんべいの中で、このように一丁前のつまみとなり、商品として静岡県の名産品として売られているのは「うなぎボーン」とも呼ばれるウナギの骨せんべい位のものだろう。

このように、ストロンチウム90のことを聞きかじるとちょっと心配になってくる。ヨーロッパにもイギリスとフランスに再処理工場も原発もたくさんあるし、それよりも何よりもヨーロッパウナギは入手できず口にすることができないようである。

日本のものだと利根川の天然ものを扱う店のものは遠慮して、鹿児島の養殖ものを扱う店ということになる。それでも心配な人はインドネシアものを扱っている店で脊椎骨数の少ない骨せんべいを楽しむということになる。せんべい恐いのお粗末。

・

ニホンウナギは東アジアウナギというのがふさわしい。

日本にだけ帰ってくるわけでも分布が限られているのでもない。

話は替わって、ウナギの大回遊について。太平洋東部からインド洋にかけて十数種類いるウナギの中で最も高緯度まで遠距離を旅するのがニホンウナギである。

ところでこのニホンウナギという最近つけられた標準和名はおかしいので、東アジアウナギというのがヨーロッパウナギやアメリカウナギという呼び名との関係ではふさわしい。日本にだけ帰ってくるわけでも分布が限られているのでもない。

学名にジャポニカがついていても中国大陸にも朝鮮半島にも分布する。ニッポニア・ニッポンという学名をもつトキが、中国に残っていたのを贈られて日本で繁殖してさわがれているという話もある。

それはさておき、黒潮によって北へ運ばれるウナギの幼生も太平洋東部のアメリカ西海岸にまでは到達しないのでアメリカ西海岸にはウナギそのものがいない。アメリカウナギと呼ばれているのは大西洋のアメリカ東海岸に分布するもののことを言っている。

黒潮で運ばれるということで言えば、流れ藻に乗って黒潮と共に分布を拡げるイシダイも東はハワイまでで、アメリカ西海岸にはイシダイのなかまそのものが全くいない。

日本ではウナギの産卵場発見とかここ数年騒いでいるが大体の産卵域については六〇年ほど前にウナギ博士といわれた松井魅が長年の研究の末に明らかにしていた。

・

「ウナギは泥の中から生ずる」とアリストテレスは言った

これから先がややこしくなるのだが、ここにヨーロッパウナギの産卵場を発表したヨハネス・シュミットがからんでくる。ヨーロッパでは、ギリシャの自然科学者アリストテレスがウナギは交尾によって産卵するのではなく、泥の中から生ずるという自然発生説を提唱したことは有名である。

そこでシュミットは一九○八年から二年間に四〇回もの地中海でのウナギの幼生レセプトセファルス調査の結果、産卵場は大西洋にあり、地中海には無いとした。そして、一九二○年からの調査で一九二二年に大西洋ウナギの産卵場を発見した。その延長上で右に述べた赤道に沿っての世界一周産卵場調査ということである。

そして、この航海の中でシュミットが日本のウナギの産卵場を見つけかけたということが松井(一九七一)『うなぎの本』の中に書かれている。「シュミット博士は生前、台湾周辺や東シナ海で調査し、さらに日本近海の調査まで希望したが、軍事的考慮から日本側の反対にあって実施できなかった」と。

シュミットは一九三三年、五六歳で流感により亡くなったが、第一次世界大戦時は中断してもウナギ調査を続けているので、元気だったら第二次世界大戦後松井と共に調査を再開したかもしれない。

・

ヨーロッパウナギは、サルガッソー・シーからヨーロッパ大陸まで

一生の初めと終わりに一万キロに及ぶ大航海をしている。

なぜそのようなことをするのか、どうしてそんなことができるようになったのか。

日本のウナギの産卵場の話はここまでにして、これからは、シュミットが明らかにしたヨーロッパウナギの産卵場について。

大西洋のウナギの産卵場がバミューダ沖のサルガッソ・シー、俗に死の三角水域と呼ばれているところであるのは有名である。そして現在ではここからメキシコ湾流(ガルフストリーム)に乗ってアメリカ東海岸に帰るアメリカウナギと大西洋を斜めに横断してヨーロッパに帰るヨーロッパウナギは種が別であり、産卵場も少しずれていることが明らかになっている。

このように落ち着くまでにはいろいろな論争があった。特に説得力のあったのが、ヨーロッパウナギがそんな遠い産卵場までもどるのは無理で再生産に関与できないのではないかというもので、アメリカウナギの生んだ仔魚がヨーロッパウナギになっているのではないかという説である。

この説は遺伝学的な研究をはじめとする多くの研究で否定されて、右のように落ち着いている。しかし、事実として、サルガッソー・シーからヨーロッパ大陸まで一生の初めと終わりに大航海をしている。なぜそのようなことをするのか、どうしてそんなことができるようになったのか。これに明確に答えている説はない。

ただし、多くの研究者が支持している訳ではない、しかし否定も肯定もしていない、そしてなるべく見ないようにして真剣に検討してみようともしない、シュミットも了解している一つの説がある。それはウェゲナーの大陸移動説で説明する見方である。

・

ヨーロッパウナギは産卵のため果てしない長さの回遊をする

どういうことかというと、二億年以上昔、アメリカ大陸とユーラシア大陸はもっと接近していたというところから始まる。その頃両大陸の沿岸からウナギは産卵のために、両大陸の間にある海峡のようなところに向かっていた。しかし、ユーラシア大陸とアメリカ大陸の間は年に数十センチずつの割合で離れていった。

ユーラシア大陸にもどったウナギの稚魚は十数年後に産卵場に帰る際にはその距離が四メートルほど長くなっているかもしれないが、何の問題もない。しかし、二億年経って気がついてみたら、いつのまにか一万キロもの海を往復していたということなのかもしれない。

この見方はなかなか受け入れられない。なぜならば、ウェゲナーの大陸移動説そのものが一九一五年の第一版発表当時は関心をもたれたが、彼が亡くなる一九三○年頃からは不評判でそれから三〇年ほど暗黒時代を経験しなければならなかった。そして、一九六○年代に入ってのプレートテクトニクス理論の出現などによって、現在は大陸移動説は問題なく不動の理論となっている。

そういうこととは関係なく、世界的なウナギ博士であるドイツのテッシュがその名著『ウナギ』の中ではっきりと一九二四年から三二年にかけての論文をもとに、ウナギの回遊とウェゲナーの大陸移動説の関係を支持し、右に述べた見方に近いことを述べている。

そして、ヨーロッパウナギはその産卵場に向けて、果てしない長さの(ever-longer)回遊をしなければならないとしている。英語版での〝ever-longer〟にはもっといろいろな意味が込められているのかわからない。

・

ヨーロッパウナギはヨーロッパに帰り着けなくなるかも

考えてみるとよい。もっともっとユーラシア大陸がアメリカ大陸から離れてしまったら、そのうちヨーロッパウナギはヨーロッパに帰り着けなくなるかもしれない。

そのことを考える一つの材料。黒潮で運ばれるイシダイの稚魚はハワイ(日本から約六千キロ)にまでは到達しているがアメリカ西海岸にはいない。大西洋は太平洋より幅が小さく、アメリカからヨーロッパまで約六千キロある。この推定は黒潮とガルフストリーム(メキシコ湾流)がよく似ているのでそんなに無理な話ではない。

ただし、海流の話となると、この二億年の間、ガルフストリームが今と変わらなかったらということでの大陸移動説がらみの見方なので、もっとまともな詰めの検討が必要となってくる。黒潮の場合、六〜七千年前の縄文海進期にはもっと北上しており、北海道でもイセエビが獲れたかもしれないと筆者は考えている。

先に、シュミットも了解していると書いたが、最後にそのことについて紹介する。アルフレッド・ウェゲナーの『大陸と海洋の起源』(第四版・一九二九年)の竹内均訳(一九九○年・講談社学術文庫)には次の文章がある。

「J・シュミットによって発見されたように、アメリカ及びヨーロッパの淡水産のウナギの共通の産卵地はサルガッソ海にある。産卵地からより遠い距離にあることに対応して、ヨーロッパのウナギはアメリカのウナギよりも長い発展の時期を経過してきた。オステルワルドが正しくも指摘したように、この事実はこの海盆及びアメリカがヨーロッパからゆっくりと移動したと考えることによってただちに説明される。私の記憶が正しければ、すでに一九二二年にJ・シュミット自身が私に口頭でこの説明をしてくれた。」

この説明というのがウナギの回遊と大陸移動の関係のことを言っているのかよくわからない。

(了)

海ウナギの果てしない物語

水口憲哉氏の単行本。

///

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

書籍版品切れです。増刷の問い合わせをいただきます。私どもの規模では500部の行き先が見えていれば重版なのですが、その500部が剣ヶ峰です。電子版でお楽しみください。

フライの雑誌社では、ここに来て日々の出荷数が増えています。「フライの雑誌」のバックナンバーが号数指名で売れるのはうれしいです。時間が経っても古びる内容じゃないと認めていただいた気がします。そしてもちろん単行本も。

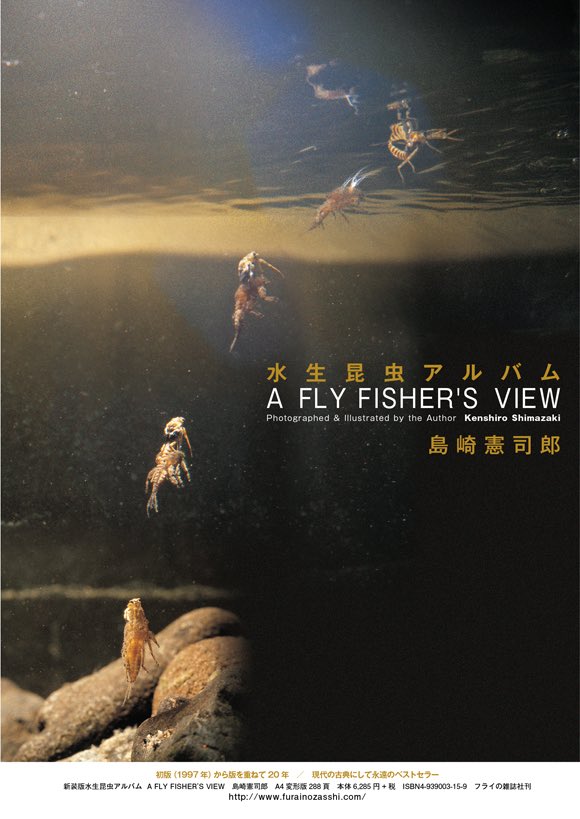

島崎憲司郎さんの『水生昆虫アルバム A FLY FISHER’S VIEW』は各所で絶賛されてきた超ロングセラーの古典です。このところ突出して出荷数が伸びています。

FLY: M-REX (Marshmallow Rex) Hook:TMC811S #3/0

tied by Kenshiro Shimazaki

photographed by Jiro Yamada

#ShimazakiFlies #flyfishing

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。 頼れる一本の効きどこ、使いどこ シンプルで奥の深いガガンボフライは渓流・湖・管理釣り場を通じた最終兵器になる。オールマイティなフライパターンと秘伝の釣り方を大公開。最新シマザキ・ガガンボのタイイング解説。|一通の手紙から 塩澤美芳さん|水口憲哉|中馬達雄|牧浩之|樋口明雄|荻原魚雷|山田二郎|島崎憲司郎

シマザキデザイン・インセクトラウトスタジオのアシスタント山田二郎さんによる〈シマザキ・ガガンボ〉最新版のタイイング。ストレッチボディとマシュマロファイバー、CDCで構成されている。シンプルでユニーク、使い勝手は最高。119号で紹介。

2019.12. 26.桐生にて

フライの雑誌-第118号|フライの雑誌 118(2019秋冬号): 特集◎シマザキ・マシュマロ・スタイル とにかく釣れるシンプルフライ|使いやすく、よく釣れることで人気を集めているフライデザイン〈マシュマロ・スタイル〉。実績ある全国のマシュマロフライが大集合。フライパターンと釣り方、タイイングを徹底解説。新作シマザキフライも初公開。永久保存版。|島崎憲司郎|備前 貢|水口憲哉|中馬達雄|牧 浩之|荻原魚雷|樋口明雄

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」 ※ムーン・ベアとはツキノワグマのことです。

フライの雑誌 117(2019夏号)|特集◎リリース釣り場 最新事情と新しい風|全国 自然河川のリリース釣り場 フォトカタログ 全国リリース釣り場の実態と本音 釣った魚の放し方 冬でも釣れる渓流釣り場 | 島崎憲司郎さんのハヤ釣りin桐生川