釣り場時評93

磯物激減とコロナ禍

水口憲哉

(東京海洋大学名誉教授・資源維持研究所主宰)

フライの雑誌-第120号(2020年発行)掲載

・

ひょんなことから、〝磯物激減〟の実態を知ってしまった。本誌一一七号のアルバムで「漁村の相互扶助、その実例」にふれたが、そこで一例にあげた伊豆半島白浜の天草漁については静岡県水産試験場伊豆分場の長谷川雅俊さんにいろいろお世話になった。彼が〝分場拾遺Ⅳ 白濱村営天草漁業の実態〟という文章が掲載された伊豆分場だより第三五六号を送ってくれたのは昨年の秋であった。

これを見ていたら、その「調査研究から」のところに鈴木勇己さんがまとめた四ページの〝磯物激減〟が報告されていた。長谷川さんに若い人かと聞いたら、一緒にやっていてそのことをめぐるいろいろなことを聞くうちに、これは大変なことだとそれから半年間この問題にかかりきりになってしまった。

何が大変な問題なのかというと、世間に全く知られていない間に、太平洋中部の数県の沿岸でクボガイ科の巻貝だけが死滅し始めているということである。

・

国内の太平洋中部数県の沿岸で、クボガイ科の巻貝だけが

死滅し始めている。世間に全く知られていない間に。

事の発端は、二〇一八年四月上旬、伊豆分場に下田市外浦の磯根漁業者が磯物が大量死しているという情報を寄せたことから始まる。

調べてみると磯で漁獲される小型巻貝のクボガイ、クマノコガイ、バテイラ等が伊豆半島全域でこの頃より大量死するようになった。この同時多発的磯物激減という現象は過去に報告されておらず、この現象が同じ小型巻貝のイシダタミやサザエ、アワビ、ウニなどでは見られないクボガイ科の巻貝に限られる現象というのが特異なことであった。水産試験場の研究者の集まりで情報交換をしたところ、三重県から千葉県の磯で同様のことが起こっているらしいとわかった。しかし、磯根資源への風評被害等をおそれ、ほとんど印刷公表されていない。

今のところ大量死の原因は特定されていないが、筆者が三〇年前に調査を始めた、イボニシやバイ等の新腹足目類の巻貝に限って発症するインポセックスという現象を思い出させた。これは船底塗料等に含まれるTBT(トリブチルスズという有機スズ化合物)に汚染することによって起る現象で、世界的に起っていて一九八〇年代から問題になっていた。そして一九九八年IMO(国際海事機関)で全廃が提案され、現在はイボニシもバイも健全に回復している。

そこで、そのことをまとめた水口(一九九八)〝有毒化学物質の真の危機とは何か「環境ホルモン騒ぎ」をこえて〟『世界』一二月号の報告と、伊豆分場だよりの〝磯物激減〟を同封して、五ヶ所の大学研究者や六ヶ所の水産試験場や水族館の研究者に、クボガイ科の大量死について情報交換を求めた。

その結果判明したことは、一)和歌山県以西や瀬戸内海ではこのような現象は今のところみられない。二)海外でもクボガイ科に限った減少という研究報告はない。クボガイ科の国際的研究集会でもそのような話は聞いていない。三)日本海沿岸、東北地方、北海道では全く問題になっておらず、むしろ磯焼けの原因生物として問題になっている地域もある。ということである。

思わぬ副産物は、北海道ではヒトデの大量死が起っているが全く表沙汰にされず、全く印刷公表されていないという問題である。重要水産物であるホタテの害敵であるヒトデに起っていることなので隠す必要もないと思うが、これも風評被害を心配してのことのようである。

・

そこで、ヒトデの大量死ということで調べてゆくと、二〇一〇年代にアメリカ西岸、特にオレゴン州などで多種のヒトデが白化して縮みとけてゆくという大量死が起こった。

この現象については、福島第一原発事故で放出された放射能が原因であるという風説が一時流れた。これに対してスミソニアン国立自然史博物館のクリス・マーは一九九七年から大量死は起っており、米東岸でも大量死はあるが他の生物では全くそのようなことはないとして、ネット上でこの風説を否定した。

結局、アメリカ政府からの資金援助で全米の二一の大学、博物館、水族館などの多様な専門の研究者二五名が連名でアメリカの科学アカデミー紀要に二〇一四年研究結果を〝ヒトデ消耗病と大量死に見られたデンソウィルス〟として報告している。この研究グループは、一九四二年に採取された博物館の標本からもこのウィルスは検出されるので昔から感染していたが何かの引き金によってこのようなパンデミックによる大量死になったと考えている。

・

貝類のウィルス感染による大量死は、

アワビ、カキなどで海外での報告がある。

このように、ウィルス感染による海洋生物の大量死が報告されているわけだが、他に貝類のウィルス感染についてはアワビ、カキなどで海外での報告がある。

またクルマエビ養殖では、これに生涯をかけ成功した大学同級の知人が今回のコロナ禍に際して、クルマエビではエサ屋が一五〇万円位の検査機械を持っていて一検体一万円でPCR検査をしたと言っている。クルマエビ養殖ではウィルス感染が大問題であった。

なお、昨年はアコヤガイの大量死問題も起きた。これは前回のトラフグ養殖で使用するホルマリンによるものとは異なり、今のところ原因は不明である。

以上のことから今回のクボガイ科の磯物大量死はウィルス感染によるものではないかと考えている。まずPCR検査をやってみる必要がある。

・

本稿では、〝磯物激減〟に従ってバテイラ、クボガイ、クマノコガイ等の属する科をクボガイ科としている。そのこともあって本誌前号の水辺のアルバムでも、二万年前の釣り針の原料であるギンタカハマが属する科を、ニシキウズガイ科ではなくクボガイ科としている。これには次のようないきさつがある。

それまでギンタカハマ、バテイラ、クボガイ等はクボガイ亜科に属し、クボガイ亜科はニシキウズガイ科に属していた。しかし、二〇一二年イギリスのスザンヌ・ウィリアムスが分子系統学的にきっちりした二五ページの論文で、亜科のTegulinaeを、Tegulidaeという科にランクアップしてしまった。

問題はこのTegulidaeを日本語(和称)で何とするかである。二〇一七年に発行された東海大学出版部の『日本近海産貝類図鑑』(第二版)では、バテイラ科としている。ただネットの世界ではクボガイ科が優勢である。しかし、そこでも右記の図鑑に影響された人々はバテイラ科を用いる。そこで、この図鑑でバテイラの項を分担執筆している東京大学総合研究博物館の佐々木猛智氏にその理由を手紙で問い合わせた。しかし返事がなく、電話しても応答なしである。長期不在か回答不能かは不明。

筆者の考えは、二〇数年前に新腹足目類調査の際にバラバラになるまで使用した世界文化社発行の『決定版生物大図鑑貝類』(一九八六)中の竹之内孝一執筆のニシキウズガイ科の中でクボガイ亜科(Tegulinae)が採用されているのを出発点とする。そして今回そのクボガイ亜科が科にランクアップしたので、クボガイ科をTegulidae の和称とするのが望ましいと考える。

この科名の和称をどうするかとは別に、属名の学名が研究者の間では多様である。この点については、研究者と図鑑とネットと一般の人々との関係については本誌一一二号のオイカワ特集での筆者の考え方(二〇一九年五月発行の『オイカワ/カワムツのフライフィッシングハンドブック』に再録)でもふれている。

しかしこんなことに関心を持つ人は世の中の〇・〇〇一パーセント以下ぐらいの人々なので、ある意味どうでもよいことだとは思う。ただ、後述するように御蔵島の人々はクボガイ科で水産庁の助成金の手続きをしているのではっきりさせてはおきたい。

・

ところで、こういった動きと全く関係なく、中央水産研究所では神奈川県長井地先で二〇一三年より一八年まで、わく取り調査等の岩礁帯における底生動物調査を続けていた。その調査結果の一部として巻貝の出現組成の変化が二〇一九年二月のアワビの会議で報告された。その内容の一部に非常に興味深いものがあった。

それはバテイラやクボガイなどクボガイ科の食植性の巻貝は減っているが、同じ植食性のウラウズガイ(リュウテンサザエ科)やウズイチモンジ(ニシキウズガイ科)は増えているということだった。これら四種は大きさも形もバテイラとほとんど同じ小型巻貝である。

ここで考えられることは、クボガイ科の巻貝は何らかの原因で死滅し始めているが、同じような生活様式(生態的地位、ニッチェ)ではあるが、科が異なるのでその死滅要因に影響されずに、空いたニッチェを利用してウラウズガイやウズイチモンジは増えているのではないかという見方ができるということである。

しかし、そのような見方はここではどうでもよいので、一番重要なことは、神奈川県の地先で中央水研の手によってクボガイ科の巻貝を始めとする磯物の現存量調査が磯物激減の時期にきっちりと行われていたということである。

こんな確固たるデータがあるのだから水研が各県水試に呼びかけて磯物激減についての研究報告をまとめることを水研にすすめた。そして、まず三月初旬のアワビの会議で水研がその報告をやることになった。しかしコロナ禍でその会議は中止となった。

伊豆七島ではクボガイ科の貝類の漁獲量が「東京都の水産」に記載されているが、御蔵島ではクボガイを漁業振興の対象にしている。ほとんどの漁家がドルフィンスイミングで生計を立てているこの島では、水産庁の離島漁業再生支援交付金の助成対象事業の一環としてクボガイの生育調査を行っている。

その相談もあるので呼ばれたが、五月初めには村会議長がコロナウィルスに感染するなどして、訪島は二度延期したままである。

・

ネオニコチノイドとの複合汚染により、

フィプロニルの毒性が増し、クルマエビをも殺す、

という実態を明らかにした論文に出合った。

磯物激減を調べ始めてから気にかかっていたのは、二〇一九年一一月一日に各紙が報じた、〝宍道湖ウナギ激減、ネオニコチノイド系農薬が原因か〟という記事の真偽であった。この記者発表のモトになった『Science』誌の論文を見たり宍道湖漁協と連絡したりして調べてみると、これがひどくお粗末なインチキ論文だと判明した。

しかし、その調査過程でハノほか(二〇一九)〝ネオニコチノイドとフィプロニルの河口域における出現と水生無脊椎動物へのその潜在的リスク〟(環境汚染二五二号、二〇五〜二一五頁)というスグレモノの論文に出合った。前月に発表されたこの論文から人々の関心をそらすために、上記の『Science』論文は書かれたのではとまで考えたくなるような衝撃的な成果である。

愛媛県沿岸での観測調査と綿密な実験により、ネオニコチノイドとの複合汚染によりフィプロニルの毒性が増し、クルマエビをも殺すという実態を明らかにした、世界で初の報告である。これを読んで、現在日本各地のクルマエビ漁の漁獲量が軒並みゼロになりつつある状況がその実態の検討を筆者に迫った。以降、クルマエビと農薬の研究に没頭することとなる。

・

以上のことと並行して起った今回のコロナウィルス禍関連の事態の中では、五月二六日の朝日新聞が報じたG7の国々の一〇万人当りのPCR検査数のグラフには、あいた口がふさがらないほどのショックを受けた。これほどまでとは。

G7の日本以外の国々では一〇万人当りの検査数は三〇〇〇人前後とあまり大きな差はなく、感染者数との関係もあまり明確ではない。しかし、日本の検査数のダントツの少なさと感染者数のそれに対応するダントツの少なさには、それなりに心配はしていたがこれほど酷いものとは思わなかった。

感染期の初期二月から三月にかけてオリンピック第一とPCR検査をやらず、コロナ禍を無かったこと、見なかったことにしようとする日本政府や東京都の対応が問題になったが、まさにこのことがこれらのダントツの少なさとして結果となった訳である。

その意味するところは、日本では発症していないウィルス感染者がそこいらをうろうろしているかもしれないということで、持病のある年寄りにはこんな恐ろしいことはない。そんな訳でコロナウィルスには感染しなかったが恐怖には感染してしまった。

・

そこで新聞等で情報はなるべく多く取り入れ、いろいろ検討してみた。例えば、コロナウィルス発症による死者数の都道府県別一〇万人当りを算出し、そこの人口密度と比較してみた。その結果、東京、大阪、神奈川と人口密度の大きいところで死者数が多く、次いで千葉、埼玉、兵庫、京都、福岡、愛知等がそれに次ぐグループとして表れてきた。

意外でよくわからなかったのは、石川、富山、北海道、福井、群馬という人口密度が東京の二〇分の一以下の県等が、一〇万人当りの死者数が一人から二人と、大阪や神奈川の一人以下より多く、東京の二・一人に迫ろうとしていることである。筆者の暮らす千葉県は〇・七人であるが、これは千葉市等人口密度の高い数市で起っていることで、いすみ市をはじめ外房の五市二町等過疎の地域は死者ゼロである。

いっぽう国別にこの点を比較した次のような見方もある。六月四日、国会で麻生財務相が日本で新型コロナウィルス感染症による人口一〇万人当りの死者数が英米仏より少ないのは、民度のレベルがちがうからとアホなことを言っている。アジア、オセアニアの主な国や地域の中では同様の数字において日本がダントツの多さであることをご存じないようである。

・

問題がないことにしたり、

見ないようにしたりすることが

日本ではあまりにも多過ぎる。

海の中もヒトの社会も、常に問題と共にある。

以上、ヒトのコロナウィルス感染症について死者数という数字で見たが、磯物激減という多分ウィルス感染症によるものと考えられるクボガイ科の巻貝の大量死という事態について、その概要を把握できる数字として漁協別に種ごとの漁獲量がとりまとめられているのは「東京都の水産」しかない。

いっぽう、東京都の中央卸売市場では出荷地別取扱量として、しったか(バテイラの別名)のみが月別に一ヵ月遅れで公表されている。そこでまず、しったかについて見てみる。

静岡県は例年四〜六月に築地に出荷を始める。しかし、二〇一八年は八月の一キロのみで以降入荷していない。神奈川は二〇一七年は例年通り五、六月頃より出荷し始めるが二〇一八年は全く無い。三重は二〇一七年までは通年出し続け年計二〇〇〇キロ超を出荷しているが、二〇一八年は二〜六月に九六二キロと半減して翌年はゼロとなる。

そして、東京と千葉は二〇一八年に減り始め東京は二〇一九年にゼロとなり、千葉は二〇二〇年一、二月に四〇〇キロ入荷し、三月にゼロとなる。地元外房でバテイラを漁獲している二組合では二〇一九年にゼロになっているのでこれは内房での漁獲と思われるが、夏にはまた獲れ始め再入荷となるかは不明。

いっぽう、「東京都の水産」は公表されるのが二年おくれなので漁協等に直接この四月までの様子を問い合わせた。御蔵島はクボガイが昨春まではそれなりに獲れていたが夏には獲れなくなった。大島はバテイラもクボガイも昨夏から獲れなくなっている。利島は昨年の一一月まではメッカリ(クボガイ)もメグロ(ヒメクボガイ)もそれなりに獲れて沼津の市場に出荷していた。しかし、筆者の問い合わせ後に禁漁にしてしまった。

昨年暮れの伊豆分場での潜水調査によれば、バテイラなどの生貝がちらほら見え出したという。利島や内房では全滅まで至らずどうにかもちこたえるのか。すべてこの夏の磯物の回復模様次第である。

・

海の中でもヒトの社会でも常に問題と共にあることを忘れてはならない。それを問題がないことにしたり、見ないようにしたりすることが日本ではあまりにも多過ぎる。

(了)

フライの雑誌-第121号 特集◎北海道 最高のフライフィッシング(2020年12月5日発行)

///

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

書籍版品切れです。電子版でお楽しみください。

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」 ※ムーン・ベアとはツキノワグマのことです。

フライの雑誌-第118号|フライの雑誌 118(2019秋冬号): 特集◎シマザキ・マシュマロ・スタイル とにかく釣れるシンプルフライ|使いやすく、よく釣れることで人気を集めているフライデザイン〈マシュマロ・スタイル〉。実績ある全国のマシュマロフライが大集合。フライパターンと釣り方、タイイングを徹底解説。新作シマザキフライも初公開。永久保存版。|島崎憲司郎|備前 貢|水口憲哉|中馬達雄|牧 浩之|荻原魚雷|樋口明雄

フライの雑誌社では、ここに来て日々の出荷数が増えています。「フライの雑誌」のバックナンバーが号数指名で売れるのはうれしいです。時間が経っても古びる内容じゃないと認めていただいた気がします。そしてもちろん単行本も。

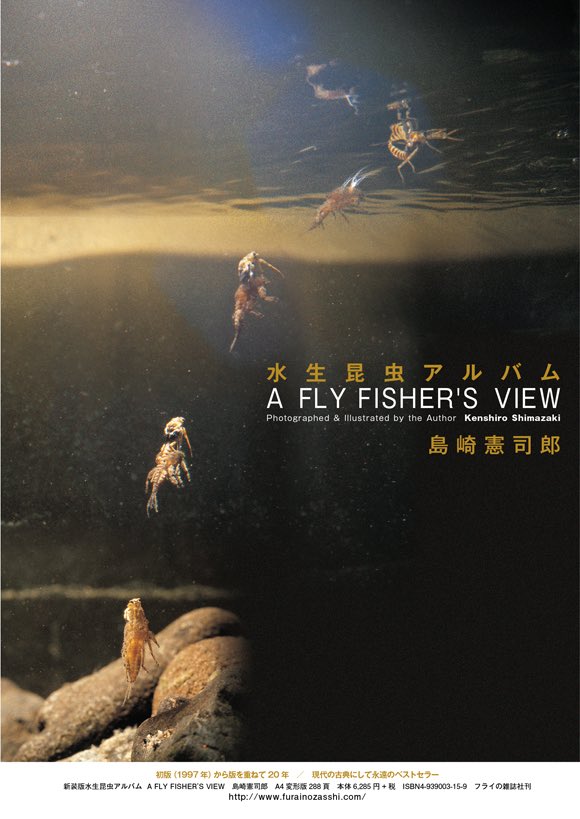

島崎憲司郎さんの『水生昆虫アルバム A FLY FISHER’S VIEW』は各所で絶賛されてきた超ロングセラーの古典です。このところ突出して出荷数が伸びています。

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。 頼れる一本の効きどこ、使いどこ シンプルで奥の深いガガンボフライは渓流・湖・管理釣り場を通じた最終兵器になる。オールマイティなフライパターンと秘伝の釣り方を大公開。最新シマザキ・ガガンボのタイイング解説。|一通の手紙から 塩澤美芳さん|水口憲哉|中馬達雄|牧浩之|樋口明雄|荻原魚雷|山田二郎|島崎憲司郎