本を捨てる

仕事場の移転に伴い、荷物を整理し始めた。ここ一〇数年手を触れていない禁断の本棚数本が、薄暗い物置部屋のなかでゼーレの幹部たちのように直立している。できれば放置したまま人生にさよならしたかった。

長細い墓石の一本一本へ長年詰め込まれて埃にまみれた文庫本とマンガ、くさった単行本の山が無言の脅迫をかけてくる。

「どうしてくれるんだ、おれたちを。」

わたしは本と雑誌を捨てない人なのだが、今回はきっと大量に捨ててやろうと心に決めて、本棚の前に立っている。

本たちはそれを勘づいているのだ。

意を決して本棚にとりかかる。読んだのか読んでいないのか分からない本の数々。背表紙を見ても思い出せず、はじめましてのごあいさつをする。ページをパラパラ繰っても、なお内容を思い出せない。

以前だったら我が身の貧弱な記憶力を責めた。しかし最近は「そんな覚えていられないような、つまらない本のほうが悪い。」と開き直って悔しくない。年を食うのもいいことはある。

捨てる本、捨てられない本をどんどん仕分けていく。

モラヴィアの文庫がぜんぶ揃っているのに驚愕する。こんなの読んでたんだ。『ホットロード』紡木たくは保管。山田風太郎は保管。おおた慶文も保管。

大島弓子を絶版本含めて全巻集めきったのは二〇代のわたしの大仕事だった。阿佐田哲也、色川武大もぜんぶある。あやしい探検隊シリーズはむかしひっくり返って笑いながら読んだ。

竹中労原作のかわぐちかいじ『黒旗水滸伝』も出てきた。いまアマゾンで確認したら五〇〇〇円がついていたし、竹中労は捨てられない。つげ忠男の単行本ぜんぶ、これもマスト。「京成サブ」かっこいい。大江健三郎が出てきてしまった。安吾、中上健次、牧野信一、福永武彦、堀辰雄が出て来た。わたしは文学好きだったのか。

神保町で見つけたサンリオ文庫の『ナボコフの一ダース』はつまらなくてがっかりしたけど高価だっただけに捨てられない。富士見ロマン文庫『ペピの体験』、『鏡の国のアリス』はとてもよかった。伝説の『ファーニィ・ヒルの娘 』は富士見ロマンでなく角川文庫版で読んだ。

今でも覚えているが『ファーニィ・ヒルの娘』に〝一九歳の少女が…〟というような表現があって、学生だったわたしは「一九歳は少女じゃないだろ!」と、やけに真剣に腹を立てていた。今ではいざとなれば三〇歳でも充分少女だと全面展開する自信がある。大人になるとはそういうことだ。

丸三日間かかって、本棚二本分の整理が終わった。ポイする本たちを紐でキュッと縛りながら、何年たっても「ポイ」されないような本をわたしは作ろう、と思った。

(「葛西善蔵と釣りがしたい」収録)

・

・

「編集長」とアジノモト

どうでもいいことだが、わたしのことを呼ぶのに「編集長」という肩書きを使う方がいらっしゃる。たしかにフライの雑誌社の出版物の奥付には「編集発行人」としてわたしの名前が書いてある。

だけど「編集長」と呼ばれることに、わたしはまったく本心から違和感がある。嫌悪感とまでは言わないが、言われる相手によっては内心ムッとくることもある。勝手なこと言ってますが。

一九八〇年代、九〇年代の雑誌文化全盛時代には、知性にあふれアイデアが泉のように湧いてくるかのような名物編集長がたくさんいた。若い頃にそういう人たちの仕事へリアルタイムで触れていたわたしとしては、そういう人たちとおれ違うもんと唇がとんがる。

カリスマとまでいかなくても、わたしの「編集長」のイメージは新聞社なら「デスク」と呼ばれる、大勢の記者を統括して指揮下に置くような人のことだ。しかしじつは今初めて明かすけれど、フライの雑誌社にはデスクは一つしかない。一つしかないのにデスク。間違っちゃいないけどね。

うちの会社がデスク一つしかない会社だと知っていて、さらにそれでもわたしのことを「編集長」と呼びたがる方もいる。相手を肩書きで呼ぶと楽だと知っているからだ。

わたしもいまのおつきあいのなかで、「社長」と呼ばせていただいているお相手はいる。昔からそう呼んで親しくさせていただいているからと疑問を持たなかったけれど、気まずい思いをさせてきたのかなと今さら心配になってきた。

名前+さんよりも距離をおきつつ、なおかつ失礼にならないような気がするのが肩書き呼びだ。肩書きに内実が伴うかどうかは関係ない。というよりも中身は関係なしに表面的な人間関係を維持できるような気がするのが肩書き呼びの利点である。

とりあえず「社長」とか「先生」と呼んでおけばいいのよ、なんて言ったら、スナックのママの新人指導みたいだが、ママの処世術は正しい。先生と呼ばれるほどのバカじゃなしという言葉もある。

「あたしは彼に、下の名前を呼んでもらってうれしかったの。あたしの名前は〝○○ちゃんのママ〟じゃあないのよ。あたしだってひとりの女なの。」

昼メロにありそうな台詞だな。なんだかややこしくなってきた。

タイへ出かけた折りに夜の歓楽街を歩いていたら、わたしを遊び目的の日本人とみた何人もの客引きのおじさんが、入れ替わり立ち替わり、「シャチョー!」「シャチョー!」と声をかけて来た。もちろんそれらはことごとく無視したのは言うまでもない。

しかし最後に「アジノモト!」と呼びかけてきたおじさんには、思わず足を止めて振り向いてしまった。目が合ったらおじさんニヤリとしてた。あのときは負けたと思った。負けたので素直におじさんのトゥクトゥクに乗せられて、めくるめくバンコクの夜を味わった。(うそです)

先生も社長も編集長もアジノモトみたいなものだ。

自分が「編集長」と呼ばれることに違和感を覚えるのにはもうひとつ大きな理由があって、わたしにとってフライの雑誌社の編集長はただひとり創刊編集発行人の中沢孝氏だからだ。中沢さんは早く死んでしまったので、まったく残念でもったいないと口惜しい。

中沢さんが死んだ年の冬に出した『フライの雑誌』第六三号では、特集「追悼・中沢孝」を組んだ。ふつうの雑誌は身内の追悼特集は組みづらいと思うが『フライの雑誌』はふつうではない。

この特集には、中沢さんが心から尊敬していた才能で、仕事上ではおそらく最高の好敵手だった畏友の島崎憲司郎さんが、哀惜のきもちをおさえない、切ない追悼文を寄せてくれた。いまもときどき読み返して胸がつまる。

そしてわたしは中沢さんのことを「編集長」と呼んだことは、どのような場においてもただの一度もない。

中沢さんが生きているあいだ後ろにくっついて、『フライの雑誌』のひと目につかないところでゴニョゴニョやっていた頃は楽しかった。典型的なB型だと公言していた中沢さんは、自分がかまわないと思った部分に関しては、本当に雑駁にぶん投げる傾向があった。

中沢さんがぶん投げてくる言葉の尻尾をつかまえて、色調と方向性をもたせ、誌面の記事としてかたちにする仕事は面白かった。こういうのは世界中でも典型的なA型の、わたしにしかできないだろうと思っていた。

わたしにとっての中沢さんは親分であり大将だった。大将の下にいつもくっついて、スケールが大きい大将の夢みたいなものを実現させるための方策をあれこれ練る参謀みたいな存在だというのが、その頃のわたしの自分の位置づけだった。

いま改めて思うと、わたしは参謀ではなかった。そして中沢さんもべつに親分でも大将でもなかった。そんな風に言ったら鼻で笑われておしまいだったろう。そういうきもちわるい関係は二人とも大嫌いだったのだ。

わたしの立場は、あくまで編集長の中沢さんが示したテーマと方針にもとづいてこまごまとした事務仕事をはたらく、番頭さんくらいのものだった。

だからいまは編集長の留守を預かっているだけである。編集長は戻ってきそうもないので、番頭さんはずっとうなだれたまま本を作っている。

(「葛西善蔵と釣りがしたい」収録)

フライの雑誌-第121号 特集◎北海道 最高のフライフィッシング(2020年12月5日発行)

フライの雑誌 119号(2020年春号) 特集◎春はガガンボ ガガンボは裏切らない。 頼れる一本の効きどこ、使いどこ シンプルで奥の深いガガンボフライは渓流・湖・管理釣り場を通じた最終兵器になる。オールマイティなフライパターンと秘伝の釣り方を大公開。最新シマザキ・ガガンボのタイイング解説。|一通の手紙から 塩澤美芳さん|水口憲哉|中馬達雄|牧浩之|樋口明雄|荻原魚雷|山田二郎|島崎憲司郎

///

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

書籍版品切れです。電子版でお楽しみください。

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」 ※ムーン・ベアとはツキノワグマのことです。

フライの雑誌-第118号|フライの雑誌 118(2019秋冬号): 特集◎シマザキ・マシュマロ・スタイル とにかく釣れるシンプルフライ|使いやすく、よく釣れることで人気を集めているフライデザイン〈マシュマロ・スタイル〉。実績ある全国のマシュマロフライが大集合。フライパターンと釣り方、タイイングを徹底解説。新作シマザキフライも初公開。永久保存版。|島崎憲司郎|備前 貢|水口憲哉|中馬達雄|牧 浩之|荻原魚雷|樋口明雄

フライの雑誌社では、ここに来て日々の出荷数が増えています。「フライの雑誌」のバックナンバーが号数指名で売れるのはうれしいです。時間が経っても古びる内容じゃないと認めていただいた気がします。そしてもちろん単行本も。

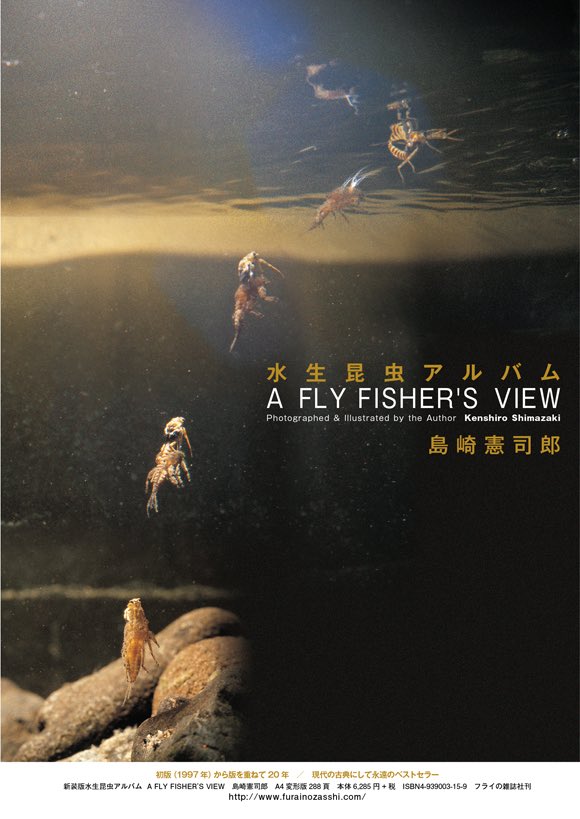

島崎憲司郎さんの『水生昆虫アルバム A FLY FISHER’S VIEW』は各所で絶賛されてきた超ロングセラーの古典です。このところ突出して出荷数が伸びています。