【書評】『バックキャスト』を読んで

サケ科魚類に見る

現代の〈新しい野生〉

水口憲哉(東京海洋大学名誉教授・資源維持研究所主宰)

※『フライの雑誌』第111号(2016年12月5日発行)掲載

ブラックフット族の人々は、大西洋を渡って来た人々によって居留地へ押し込められている。そして居留地を訪れる外来の人々の釣りのために、部族として非在来のニジマスを放流している。

●

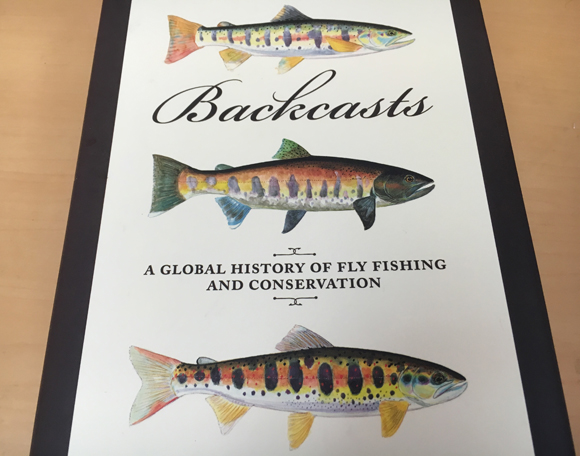

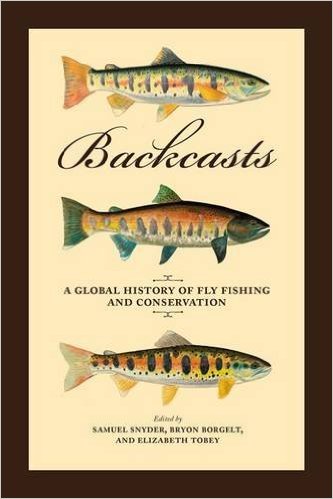

この夏の終わりに、本誌編集人の堀内さんから、シカゴ大学出版の学術書が贈られて来た。第一部:歴史的展望、第二部:気晴らしと心配の地理学、第三部:在来マスとグローバリゼーション、第四部:保全の倫理と実践、といった内容で、〝世界のフライフィッシング愛好家たちが河川の環境保全に果たした役割を、地域ごとの歴史軸でまとめる〟ということで、五カ国一九名が執筆している。

その五カ国の内訳は、USA一三、カナダ二、南アフリカ二、フィンランド一、日本一、であり、肩書きは、大学関係者一〇、トラウト・アンリミテッド三、独立研究者三、校長、IFFF(International Federation of Fly Fishers=国際フライフィッシャー連盟)、フライの雑誌社各一である。

そして、これらをまとめた編者は、サミュエル・シュナイダー(トラウト・アンリミテッド)、ブライアン・ボーゲル(校長)、そしてエリザベス・トウビィ(独立学者・研究者)といった顔ぶれで面白い。

顔ぶれからもわかるように、イギリスからは執筆者が一人もおらず、内容としても全くといってよいほどイギリスのフライフィッシングには触れていないので、それはそれとして面白い。

「バックキャスト」というのは、本誌の読者にはよく知られた言葉だが、辞書に最初に出てくるのは、(研究・資料にもとづいて)(過去のことを)再構成する、描述するという訳である。

筆者もフライフィッシングについてより、この歴史的再検討という面から、第三部を面白く読んだ。

特にアメリカ原産のニジマスが他の国々で外来種としてどう扱われているかに関心があったので、タイトルのグローバリゼーションについて、筆者が昔から言っているニジマスのコカコラニゼーション(『魔魚狩り』102頁参照)に通じるものがあると共感した。

日本について、編者のシュナイダー氏から、北海道大学で雪氷学を研究し本誌にも執筆している白岩孝行さんに執筆依頼があったけれども、堀内さんが適任と白岩さんが判断して再依頼し、白岩さんが英訳と編集を行なった。

フライフィッシングについてのアメリカ人の歴史的うんちくを読みたい向きは原著を購入することだが、堀内さんの和文原文を希望する方はフライの雑誌社に連絡すると対応できるとのことである。

●

第三部に入る前に、第二部の六章「サーペンツ(ヘビのような邪悪なもの)からフライフィッシャーへ─ブラックフット(編注:北アメリカ大陸の先住民族の総称)の地域における魚と漁への意識の変化」を、ぜひ紹介したい。ノースカロライナ大学の宗教学者ケン・ローケンスガードの論文は、当然アメリカの国内問題として存在する難題の一つを明らかにしている。

フライフィッシャーが昔から通っている北米西部のロッキー山脈地域。しかし、そこに住む先住アメリカ人には、フライフィッシング関係の文献は全く見向きもしない。

北米モンタナ州からカナダ・アルバータ州にかけてブラックフットの人々が居住する地域は、北米内でも最もすばらしいマスのいる所でもある。しかし、彼らは魚を獲って食べることはしなかった。

ブラックフットの世界には、四つのペルソナ(persons)のカテゴリがあり、魚類は湿地の動物と共に水中の人々として恐れられていた。それがサーペンツである。しかし、一八八〇年代に主食のバイソン(アメリカ野牛)が獲れなくなると飢えに苦しみ、魚も食用とせざるを得なくなった。

ブラックフットの水産生物学者トビー・テーバーによれば、放流魚の供給は現在でも連邦魚類ふ化場からだが、実際の放流や管理は部族の手によって行なわれている。

部族としては釣り人の訪問を呼び込みたいのでこれらの作業にはきちんと対応している。部族としては居留地の収入源ともなるのでこれらの訪問者を歓迎している。

そこで歴史的に釣り人から好まれているサケ科の非在来の種類の大量放流がブラックフットの居留地では行なわれている。事実、今日では大型の非在来ニジマス(そして、ニジマスとカットスロートの雑種)の釣りがベストなのが居留地だと知られている。

二〇一〇年の『モンタナのフライフィッシング冒険』という本でジョン・ボルトはこれらの巨大なニジマスに取り込まれている。つい最近は、部族としてかつては多くいた在来のカットスロートの放流を始めた。

ここでニジマスの非在来についてだが、北米の西海岸にしかニジマスは自然分布していなかったので、中北部のモンタナでは日本的に言えば国内外来種である。なお、ブラックバスも、自然分布は北米中央部なので、西海岸でも東海岸でも非在来種として動向がチェックされている。

先住民が大西洋を渡って来た人々によって押し込められた居留地を訪れる外来の人々のために、非在来のニジマスを放流しているということである。

●

第三部第八章「全部獲れれば一〇匹は戻すさ。─フィンランドにおけるフライフィッシングとサケ科の保全」において、ヘルシンキ大学におけるアメリカ研究の教授ミッコ・サイックは、盛んになってきたフライフィッシングに気がかりなことをいくつか挙げている。

①外来種の導入。ことに一九六〇年代からの北米産ニジマスとカワマスは、何カ所かで種間競争を増加させている。

②一方、漁業の衰退は、残っているブラウントラウトとサケの在来個体群への漁獲力を緩和している。

③つい最近は、地球温暖化の心配から「緑のエネルギー」ということでダム建設が産卵河川等でかまびすしくなっている。

これらのことが、拙著『淡水魚の放射能』で見たチェルノブイリ原発事故後の数年間は淡水魚食において養殖ニジマスがそれまでの一割以下だったのが六割以上になったフィンランドの事情と、どう関係しているのかは分からない。

第三部第九章「南アフリカでのマス─歴史、経済的価値、環境影響そして管理」。

ケープネイチャーの淡水魚科学者のディーン・インプソンは、冒頭より、南アフリカのフライフィッシャーはニジマスとブラウントラウトの釣りを愛し、これら二種が導入された一〇〇年前からこのすばらしい芸術を完全にすることを目指していると言う。そして中ほどで一節(一ページ)を使ってこの二種がいかに多くの動物を補食する肉食魚であるかを、日本の外来魚駆除論者さながらに言いつのる。

そして、最後にネルソン・マンデラを選出した大統領選(一九九四年)後の新しい南アフリカでは、この国に土着または在来であれ、またニジマスやブラウントラウトのように外来であれ、みな価値ある資源であると言う。ゾーニングをやっているので全く問題ない、ということらしい。

後述する一〇章とは全く逆に、この章もまた分からない、というか難しい。

●

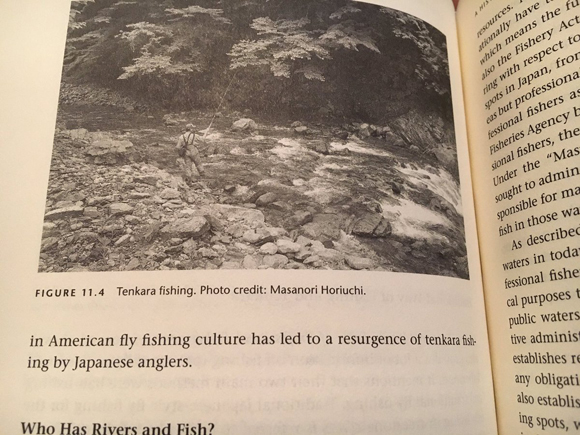

堀内正徳はフライの雑誌社として、第三部第一一章、「日本における釣り、漁業管理そして保全」を書いている。

第三節「日本のサケ科の種類」では、ニジマスについて、次のように書いている。

〈一八七七年、日本は米国から最初にニジマス卵の寄贈を受けた。一八八七年、日本政府は米国から輸入したニジマス卵を中禅寺湖と猪苗代湖へ移殖放流している。※4

「導入は一八七七年以降水産庁主導で正規に行なわれ、一九八〇年代まで各地で盛んに放流されたが本州ではほとんど定着しなかった。現在も養殖・放流が盛んに行なわれている。全国的に養殖や管理釣り場で利用され、遊漁を目的として各地の河川や湖沼に導入されているが、今のところ北海道等の限られた地域でしか定着が確認されていない。」※5

二〇世紀初頭、日本は第一次世界大戦後の恐慌に加えて関東大震災の影響もあって、深刻な経済不況下にあった。内水面での食料生産を目的として、日本政府は魚類増殖の施策を行った。第二次世界大戦前だけで数十回にわたり、アメリカからニジマスをはじめ、ブルックトラウト、ブラウントラウトの発眼卵が移入され、各地の河川へ放流されている。※6

二〇〇五年施行の特定外来生物法において、ニジマスは〈要注意外来生物〉に指定された。しかしニジマスは内水面漁業の重要な養殖魚種である。二〇一二年には約五一四七トンが内水面で養殖されている。※7 食用と遊漁のための種苗放流が主な用途だ。

区切った河川や人工的な池でニジマスを釣らせて、その場で食べさせるレジャー施設も多い。国策による最初の移入から一三〇年以上を経たニジマスは、在来マス類と遜色ないほどに(あるいはもっと深く)、日本の一般市民の生活と結びついている。

北海道の川と湖ではニジマスが広範囲に自然再生産している。マス類の資源が乏しい日本において、多くの人は自然再生産したニジマスを有効に活用するべき資源だと考えている。大型の野生ニジマスを狙える釣り場として、北海道の川は世界的に注目されつつある。この点についてはさらに後に述べる。

北海道の野生ニジマスを、北海道の貴重な観光資源にすべきだとする主張もある。その一方で、生物多様性を原理主義的にとらえる立場からは、ニジマスは日本の川にふさわしくないという意見も近年になって出てきている。この議論は現在進行中である。〉

この原文は二〇一三年に書かれているが、最後の議論は、一〇七号の本欄でも取り上げたように二〇一五年にニジマスは産業管理外来種として決着した。

なお、北海道では次のことも。

〈北海道にも不安はある。北海道生物多様性保全条例が二〇一三年制定され、ニジマスを、北海道から駆除しようとする動きがある。ニジマスは長年の間水産上貴重なものとされているが日本の在来ではない。

この条令では、ニジマス、コイ、ギンブナ、ドジョウ、サクラマス(アマゴ)そしてナマズなど北海道に入って数十年以上たち、すでに普通に見られ親しまれている魚が国内外来種としてリストアップされている。〉

●

以上がニジマスに対する外来種としての取り組みというか反応の様々であるが、もともとサケ科の魚が分布していなかった南半球では、先住民にとっては、北半球から侵略者と共にやってきたサケ・マス類については、そんな生やさしいことではすまない。

どこの国の人に関係なく、

人類として生態系に侵略的なのである。

●

第三部第一〇章、「聖なるマス─ニュージーランド(以下NZ)と南アフリカ(以下南ア)」ではクワズル・ナタール大学の社会学者マルコム・ドレーパーがそこのところを痛烈にえぐり出している。

そのことは第一節「移住者サケ・マス」の前半部を紹介するだけで分かるが、難しすぎるので今回の紹介はそこまでにする。

〈サケ科の魚は北半球から歓呼して迎えられた(hailing)。サケは大きなやつでマスはそれより小さい従弟たちである。

南半球でのヨーロッパからの移住者は移殖の過程を環境順化(acclimatization)や自立永存する生物集団の定着、すなわちサケ化(salmonizing)に関する実験と呼んだ。この章では南アとNZにおける順化とサケ化の取り組みの比較を行なう。

両方の移住者のコロニーは、いくつかの種を移動させることと組織化された保全の基礎をつくることに責任の持てる順化する社会をつくったが、本当のところ鮮やかに平行して終わった。

南アでの研究は、フライフィッシングにおける保全論者の由来を明らかにするには、微細な伝記執筆に求められるような調査を必要とする。続いての調査では順化の運動が世界で最も強烈なNZの場合にもそのようなことが言える。

サケ科、サケ化そして順化の調査はクロスビーの生態学的帝国主義の限界を示すか、または、〝移住者としてのヨーロッパの人々の成功は彼らが彼らの丈夫で、素早く、肥えていて賢い動物たちを上陸させるや自動的に成功した〟という彼の考えに、少なくともある種の結構を加える。

南アもNZも共に、全体として比較的水に恵まれ温暖ではあるが、微気候の多様性が見られるNZでクロスビーが行なったような分析が、南アにはきちんとあてはまらない。クロスビーが示しているように温帯域は人口学的に乗っ取り可能な土地である。

ヨーロッパの人々、植物、そして動物は、彼らの通り道からすべての競争者をなぎ払うことをやる、NZはコウモリ以外の哺乳類はおらず、まさに楽勝だった、彼らはその土地に〝押し入る〟や根こそぎにして、牧草地のある森林に変えてしまった。

それに対して南アは奪い取る人(捕食者)がおり、移住者が苦闘する亜熱帯の半乾燥地帯であり、そしてサケ科の魚にとって水は暖かすぎるか、雨期の後にはすぐ干上がってしまう。

しかし、マスの定着した微気候もあり、そこにスコットランドからの移住者は彼ら自身を見る思いで、マスを彼らの魚における崇拝(totem)種とし、〝空いたエコロジカル・ニッチェ〟を占めることにより、そこにエコロジカル・ヘルズのきざしが見られるとした。〉

ドレーパーは一〇章で一カ所だけ、NZのニジマスに触れるが、その前の文章で彼が言いたかったことが理解できたので紹介する。

〈一九三七年発行の『素晴しき南ア』は、〝ナタールの優雅な芸術〟と題された写真で共にヨーロッパの服を着た白人とアフリカ人が、釣りではなく川にマスを放流している情景をとらえている。それは、〝釣りの規範は毎年、よりよくなってゆく〟という刺激的な潜在可能性を強調している。そしてその写真はまたその文明化が次のようなことに根差していることを証明してもいる。

このことは、マスが、アパルトヘイト(訳者注:南アにおける人種隔離政策)の終局をもたらす交渉の過程で人種的協調の一部を果たす役割をすると共に、他のところで私が主張しているように、非人種的なエリートの間に表われ始めている新たな国民的主体性の一部を果たしていることをも意味している。〉

難しい、ここまで来ると、章のタイトルである「Holy Trout」も、「聖なるマス」ではなく、「ひどいマス」と訳したほうがよいのかもしれない。というのはHoly cats,cow ,mackerel という言い方は、おやまあ、ほんと、まさか、何てことを、ひどい、という感情を表すらしい。そうして見ると、冒頭の hailig も「(悪口を雨あられと)浴びる」と訳したほうがよいのかもしれない。

本章でドレーパーは、ワースター編(一九八八)『地球の果て─近代環境史の展望』の中の「生態学的帝国主義─生物学的な現象としての西欧の人々の海外移住」というクロスビーの論文を引用している。

クロスビーは一九八六年の大著『生態学的帝国主義、ヨーロッパの九〇〇から一九〇〇年の生物学的拡大』で知られているアメリカの環境歴史学者である。イギリス人のピアスはその著書『新しい野生』でこの本は引用していないが、その第二章「新しい世界」の中でクロスビー(一九七二)「コロンブス交換─一四九二年の生物学的、文化的結末」を引用している。

現代において、生態学的帝国主義といった見方をするとすれば、〝人新世の生態系〟とでも言うのが適切かもしれない。それが〝新しい野生〟である。

どこの国の人に関係なく、人類として生態系に侵略的なのである。

(了)

・・・・・

【書評】『バックキャスト』を読んで

サケ科魚類に見る

現代の〈新しい野生〉

水口憲哉(東京海洋大学名誉教授・資源維持研究所主宰)

※『フライの雑誌』第111号(2016年12月5日発行)掲載

・・・・・・

(以下、「新刊『Backcasts: A Global History of Fly Fishing and Conservation』へバックキャスト」から)

身近なビッグゲーム 中村善一×島崎憲司郎 異分野対談

画家の視線とシマザキワールド 後篇

○ニジマスものがたり 最終回 ─研究者として、釣り人として 加藤憲司

○連載陣も絶好調

・・・

『フライの雑誌』第112号

本体1,700円+税〈2017年7月31日発行〉

ISBN 978-4-939003-71-4