【公開記事】

「ギター対決」(フライの雑誌-第114号 ブラックバス/ブルーギル特集「でかいの釣りたい」所載)を公開します。

・・・

ギター対決

堀内正徳

・

・

29歳、家無し、職無し、彼女あり。こんな僕にも朝日はのぼる! 上京10年、ミュージシャンの夢はかなわなかった。仕事もアパートも捨て、新しい夢、日本縦断の釣りの旅へ出た。

『朝日のあたる川』

オンボロの軽自動車で日本縦断フライフィッシングの旅へ出かけてから10数年、今では家あり、職あり、妻子ありとなった真柄慎一さん。

ここ数年の真柄さんは、本流釣りに入れ込んでいる。

毎年5月の連休になると一人で一週間くらいぶっ続けで車中泊して、大本流でダブルハンドの剛竿を振り回す。それが、今や二児の父となった真柄さんの年に一度の釣り人祭りであるようだ。気合い入れて釣りしすぎて、体の調子を崩して入院したんすよ、とかまったく笑えない。

わたしは年長者として、「ほどほどにしなよ」くらいの苦言は提示する。でも本人は、「だってでかいの釣りたいっすもん」と、草刈正雄似のトロンとした目の奥を光らせるのだ。

・

3月はじめ、真柄さんと長野県の大本流へ行った。

20代で国分寺流の扉を叩いた真柄さんはその後、ループ・トゥ・ループの横田さんに弟子入り。見事なオーバーヘッド・ダブルハンド・キャスティングをこなし、フラットビームをハンドツイストで自由自在に操る男となったことは、『朝日のあたる男』にも書いてある。

わたしは本流釣りはほぼ経験がない。有名な信州の大本流で、簡単に釣れるはずないのは分っているので、今回は最初から、真柄さんとの往復の車中での会話を楽しみにしていた。

その日、真柄さんの軽のワンボックスはまだ夜明けにはほど遠い、中央高速道路を走り出した。

CDから低く流れている音楽は、ニール・ヤングだった。「ライク・ア・ハリケーン」で分った。結局行きも帰りも同じCDが入りっぱなしで、ずっとニール・ヤングだった。好きなのかどうなのかは聞くのを忘れた。

真柄さんが高校を出て上京してからの話は、『朝日のあたる川』で読める。前から聞いておきたかった、真柄さんの山形県最上町での中学校時代、農業高校時代の話を聞きだしたかった

頃合いを見計らってさりげなくそっち方面への話題をふると、ハンドルを握った真柄さんは暁の中央道を疾走しながら、あれこれと素直に教えてくれた。

── 中学3年間は仲間と一緒に毎朝新聞配達をして釣具代を稼いでました。田舎だから20軒くらいしかないけど家と家が遠いんで一時間半かかる。毎日やって月に7千円。安いっす。ひどいっすよね。仲間はそのまま学校へ行くけど自分は家で寝て、2時間目から登校してました。

制服は長ラン・ボンタンです。べつに着たくないんだけど、先輩から回ってくるんですもん。着ないと「なんで着ないんだ」って怒られるし。頭はパンチパーマっす。わざわざ仙台でかけてました。

中学からバンドやってました。コピーバンドっす。ボウイとかジギーとかっすね。牛小屋の二階にギターとドラムセットとアンプが置いてあって、皆で練習しました。ときどき他の中学校のバンドへ殴り込みに行きました。

といってもけんかじゃなくて、〈ギター対決〉っすね。お互いに弾きっこして、「カッティングがうまいね」とか批評しあうんです。自分は「ミュートが多いね」って言われてたんですけど。

わるいことはやってないです。タバコの吸い殻は、いま思うと母親が心配して片づけてくれてたんですね。牛小屋だし火事はこわいですから。夜になると知らないおじさんのスーパーカブを借りて…(自粛) ──

中学時代につづいて、とつとつと語られる高校時代の話はもっと面白くて、安曇野まで行く道もその帰り道もあっというまだった。ここらへんの話は、『フライの雑誌』へ本人に書いて欲しい。

・

川へ到着した。あいにくと川は大増水していた。「水位は毎日ネットでチェックしてるんで、じつは増水しているのはわかってました。」と余裕の口ぶりで真柄さんはいう。「上流部は捨てましょう」ということで、下流部へ向かった。

「下流のでかい川幅のところで、でかい魚を釣りたいんです」と言った、真柄さんの目がキラリと光った。その輝きを見て、今日は釣れるにちがいないと、わたしはつよく信じた。

わたしたち二人の前には、朝日のあたる大本流がとうとうと流れていた。希望しかなかった。

お昼ごろ、地元在住の真柄さんの友人と河原で合流した。そのとき真柄さんのフライを見せてもらった。全長10センチ以上もある巨大なチューブフライだった。こんな大きいの使ってたんだ、と驚いた。すると、

「大きな川で遠くへ投げて、大きなフライででかい魚を釣りたいんです」

と、また男前なことをいった。

真柄さんは釣りのポイントを変わるたびに、いちいちシンキングのラインシステムを替える。そのたいへんな手間をかける理由は、「沈めれば大きいのが釣れるかな?って思って」ということだった。ラインだけ沈んでもフライ自体は沈んでいないんじゃないの? とわたしが質すと、

「多分そうなんですけどね」

と真柄さんはおうように笑った。

スケールが違う。

・

わりあいまじめに、二人でダブハンを一日中ていねいに振り回した結果、二人とも丸ボウズとなった。

すべてが終わった後、川岸を二人で歩いた。

二人が肩に担いでいる長いダブルハンドロッドの影ももう水面に映らないほどに、とっぷりと日が暮れていた。

「今日は残念でした。でも最後まで手は抜きませんでした。 ……上流に入ればよかったすかね。」

と、真柄さんは言った。

ここで来る! 来ない時もある!

///

釣り竿持って遁走する人を応援します。

単行本新刊

文壇に異色の新星!

「そのとんでもない才筆をすこしでも多くの人に知ってほしい。打ちのめされてほしい。」(荻原魚雷)

『黄色いやづ 真柄慎一短編集』

真柄慎一 =著

装画 いましろたかし

解説 荻原魚雷

真柄慎一さんのデビュー作 朝日のあたる川 赤貧にっぽん釣りの旅二万三千キロ

(2010)

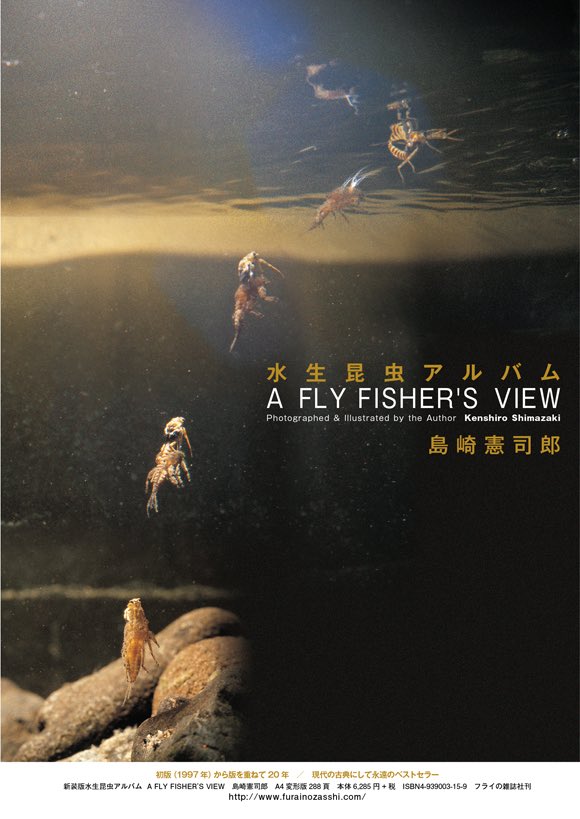

特集◉3、4、5月は春祭り 北海道から沖縄まで、毎年楽しみな春の釣りと、その時使うフライ ずっと春だったらいいのに!|『イワナをもっと増やしたい!』から15年 中村智幸さんインタビュー|島崎憲司郎さんのスタジオから|3、4、5月に欠かせない釣りと、その時使うフライパターン一挙掲載!

フライの雑誌』第124号

おかげさまで売れています。『フライの雑誌』第124号は、待ちに待った春、ココロもカラダも自由な「春の号」です。

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

フライの雑誌-第118号|フライの雑誌 118(2019秋冬号): 特集◎シマザキ・マシュマロ・スタイル とにかく釣れるシンプルフライ|使いやすく、よく釣れることで人気を集めているフライデザイン〈マシュマロ・スタイル〉。実績ある全国のマシュマロフライが大集合。フライパターンと釣り方、タイイングを徹底解説。新作シマザキフライも初公開。永久保存版。|島崎憲司郎|備前 貢|水口憲哉|中馬達雄|牧 浩之|荻原魚雷|樋口明雄

身近で楽しい! オイカワ/カワムツのフライフィッシング ハンドブック 増補第二版(フライの雑誌・編集部編)

桜鱒の棲む川―サクラマスよ、故郷の川をのぼれ! (水口憲哉2010)

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」 ※ムーン・ベアとはツキノワグマのことです。

選ぶべき未来は森と川と魚たちが教えてくれる。─『淡水魚の放射能 川と湖の魚たちにいま何が起きているのか』(水口憲哉=著)

特集◎釣れるスウィング

シンプル&爽快 サーモンから渓流、オイカワまで|アリ・ハート氏の仕事 Ari ‘t Hart 1391-2021|フライフィッシング・ウルトラクイズ!

『フライの雑誌』第123号

2021年10月15日発行

ISBN978-4-939003-87-5

フライの雑誌-第122号|特集◉はじめてのフライフィッシング1 First Fly Fishing 〈フライの雑誌〉式フライフィッシング入門。楽しい底なし沼のほとりへご案内します|初公開 ホットワックス・マイナーテクニック Hot Wax Minor Technics 島崎憲司郎+山田二郎 表紙:斉藤ユキオ

フライの雑誌-第121号 特集◎北海道 最高のフライフィッシング|121号の連載記事で人気ナンバーワン。夢を挟むタイイングバイス フライオタクの自由研究2 大木孝威(2020年12月5日発行)

版元ドットコムさんの〈読売新聞の書評一覧〉に『黄色いやづ 真柄慎一短編集』が載っている。もう本当にありがたいです。

春はガガンボ号 ガガンボは裏切らない。 頼れる一本の効きどこ、使いどこ

『フライの雑誌』第120号(2020年7月20日発行) 特集◎大物ねらい 人は〈大物〉を釣るのではない。〈大物〉に選ばれるのだ。|特集2 地元新発見! The new discoveries around your home