『フライの雑誌』第111号(2017)から、

〈水辺にて〉(髙橋光枝)を公開します。

・

水辺にて

髙橋光枝

アキレス腱を切って茨城の病院に入院中の友人が、こっそり病室を抜け出して運転する車で涸沼に行ったことがある。桜の花びらが路面に舞う季節だった。

ギプスをはめた方の足は、ほとんど動かすことができず、運転席の友は、かなり不自然な姿勢を余儀なくさせられていたが、わたしは運転ができないので、一蓮托生のドライブだった。

・

亡父が釣り好きだったので、そのあたりのことを書けるといいのだが、父の場合は、好きだった釣りをほとんどできないまま一生を終えてしまったので、わたしが書けるのは、釣りに行けない父の背中の話ぐらいで心許無い。

ただ、ひとつだけ鮮明に覚えていることがある。

その日、父は朝早くから釣りに出かけ、宵闇迫る頃に帰宅した。玄関に立った父の顔は赤く日焼けして、てかてかと頬が光っていた。わたしは7、8歳くらいだったが、そのときの父が、「見たこともない若々しい男のひと」に見えて感動したのだ。

いつも苦虫を噛み潰したような顔をしている人物が、生き生きと笑っていることが、子ども心にひどく幸せに思えたし、一日中被っていたのだろう帽子を脱いだ髪は、すっかり帽子の形に癖がついており、そのすこしヘンテコな頭の形も楽しく感じられた。

それは、父の中にある別の魂の姿だった。

瞳の奥には、水に反射する明るい光が消え残っていた。

・

ギプスをはめた足を投げ出したままハンドルを握り、片脚で運転する友は、それが奇を衒ったものではなく、ただ病室を抜け出し、広々とした水辺で気分転換したいという一心であるだけに、したいようにさせてあげたい気がして、普通なら危ないからと、止めてもいいようなものなのに、わたしは助手席で涼しい顔をしていたと思う。

涸沼はとても大きな沼だった。水が足元まできて、たぷたぷと揺れており、風が水面を渡るたびに、そのたぷたぷという音に抱かれるようだった。油断すると沼に吸い込まれそうでもあった。

自然の音しか聞こえてこない場所にいると、いつもわたしは「あぁ、死んでもいいなぁ」と思う。「死にたいなぁ」ではなく、幸せな「死んでもいいなぁ」だ。ここで死んで、そのまま土に還ってもいいかもしれないなぁと思えてくる。

焚き火を前にすると、心のうちから言葉が解かれて、素直な思いを語り合えるという話を聞くけれど、水の前でも、そうかもしれない。空にも水にも、隠し事はしなくていい。

わたしは水辺までドライブしたいと言う友人にかこつけて、本当は、自分もまた、ありのままに孤独になれる場所を探していたのかもしれない。

だとすれば、釣り人も孤独を楽しんでいるのだろうか。それとも、別の生き物の魂が、自分の釣り糸を揺らす出会いのほうに心の比重があるのだろうか。

・

小学校の課外授業で鱒釣り場に行ったことがある。

意外に早く手応えがあったので、条件反射のように引っ張り上げたのだけれど、実際に鉤の先に鱒が食いついているのを見て、どうしたものかとぶらぶらさせてしまった。初めてのことで、魚から鉤をはずすという作業が頭から抜け落ちていたのだ。

その瞬間、釣り場の係をしているらしい年配の女性から怒号が飛んだ。

何をしているの、鈎をはずすのよ、ちゃんとやりなさい。

わたしがその後一度も釣りをしないのは、その女性に一喝されたせいかもしれない。けれど、それは怒鳴られたのを根に持ったせいではなく、何事もやるときは真剣にやれ、という言葉に胸打たれ、本当にその通りだと思ったからだ。

鱒を振り回したまま、へらへら笑っていた自分を恥じた。

自分は釣りに対して真剣ではなかった。その怒号と厳しい目は、今も忘れがたく、記憶の底で睨みをきかせ、自分が真剣になれるものに、しっかり向き合わねばと思わせてくれる。

・

日が傾いてきたので、病院での夕食の時間に間に合うように、友と涸沼をあとにした。片脚での運転にだんだん習熟してきた彼だったけれど、一日の疲れも見え始め、沼を渡る風に吹かれ続けた頬が、緑色にやつれて見えた。

病院では、この不良患者を、看護婦さんがちょっと怖い顔で待ち受けていたことだろう。わたしは、それを見届けることもなく、病院の前で別れた。東京から見舞いに行き、思わぬ冒険の一日となった。ずいぶん、昔の話だ。

思えば、この友とは、いつも水辺に佇むような間柄だったと思う。いや、水辺に佇むばかりの間柄だったと言ったほうがいいのかもしれない。風と、たゆたう水の音しかしない場所で、心の奥の言葉を語り合う。

彼といると、「あぁ、死んでもいいなぁ」と思う気持ちになることがしばしばあったけれど、そんなふうに思ってしまっては、お互いの人生が続かない。ひとは、きっと「生きていきたいなぁ」と思わせてくれる相手と暮らしてゆくのがいいのだ。

・

ここ十年ばかり、様々な事情で遠出ができなくなり、もっぱら、友人たちの旅の話の聞き役になった。夜更けに皿洗いをしたあと、洗い桶に張った水に両手を沈めてみる。たぷたぷと水が揺れる。

水のなかで少し大きく見える手のひらは、もう白くすべすべしたそれではなくて、どこか皺々と、長い物語を持っていそうな表情に変わったけれど、梢を渡る風を想像しながら、わたしは、まだもう少し生きていたいなぁと思う。

ひとり佇んでいた水辺に、懐かしい友たちが、再び、静かに立ち現れて、皆で、焚き火する夕暮れを夢見るようになったからだろうか。

その日の水辺が、穏やかで幸せに満ちていることを願いつつ。

.

了

『フライの雑誌』第111号(品切れ)掲載

…

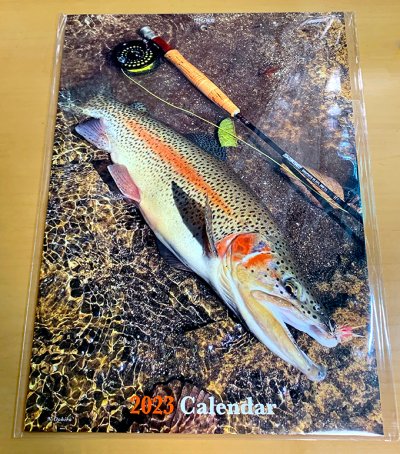

[フライの雑誌-直送便]新規お申し込みの方に〈フライの雑誌2023年カレンダー 小さい方〉を差し上げます。 〈フライの雑誌2023年カレンダー 大きい方〉 数量限定で販売中です。

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

フライの雑誌 126(2022-23冬号)

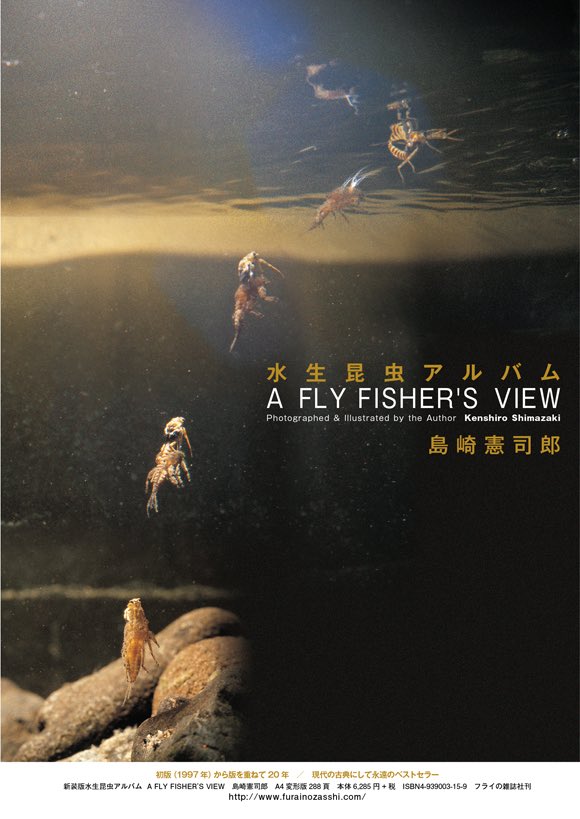

特集◎よく釣れる隣人のシマザキフライズ2 Shimazaki Flies よく釣れて楽しいシマザキフライの魅力と実例がたっぷり。前回はあっという間に売り切れました。待望の第二弾!

CDCを無駄にしない万能フライ「アペタイザー」のタイイング|シマザキフライ・タイイング・ミーティング2022|世界初・廃番入り TMCフライフック 全カタログ|島崎憲司郎 TMCフックを語る|本人のシマザキフライズ 1987-1989

大平憲史|齋藤信広|沼田輝久|佐々木安彦|井上逸郎|黒石真宏|大木孝威

登場するシマザキフライズ

バックファイヤーダン クロスオーストリッチ ダブルツイスト・エクステンション マシュマロ・スタイル マシュマロ&ディア/マシュマロ&エルク アイカザイム シマザキ式フェザントテールニンフ ワイヤードアント アグリーニンフ シマザキSBガガンボA、B パピーリーチ ダイレクト・ホローボディ バイカラー・マシュマロカディス スタックサリー

シマザキフライとは、桐生市在住の島崎憲司郎さんのオリジナル・アイデアにもとづく、一連のフライ群のこと。拡張性が高く自由で“よく釣れる”フライとして世界中のフライフィッシャーから愛されています。未公開シマザキフライを含めた島崎憲司郎さんの集大成〈Shimazaki Flies〉プロジェクトが現在進行中です。

ちっちゃいフライリールが好きなんだ|フィリピンのフライフィッシング|マッキーズ・ロッドビルディング・マニュアル|「世界にここだけ 釣具博物館」OPEN|つるや釣具店ハンドクラフト展

発言! 芦ノ湖の見慣れぬボート ブラックバス憎しの不毛 福原毅|舟屋の町の夢 労働者協同組合による釣り場運営と子ども釣りクラブ|漁業権切り替えと釣り人意見|公共の水辺での釣りのマナー|アメリカ先住民、アイヌの資源利用と漁業制度に学ぶ|海を活かしてにぎやかに暮らす 三浦半島・松輪|理想の釣り場環境ってなんだろう 樋渡忠一|日本釣り場論 内水面における年少期の釣り経験|ヤマメ・アマゴの種苗放流の増殖効果|関東近郊・冬季ニジマス釣り場案内

6番ロッドで大物を。ブリ、カンパチ狙いのタックルとファイト|戦術としての逆ドリフト|阿寒川の見えないヒグマ 黒川朔太郎|ビルド・バイ・マッキー 堀内正徳|ナイフと職質 山崎晃司

水口憲哉|斉藤ユキオ|中馬達雄|川本勉|カブラー斉藤|荻原魚雷|樋口明雄

フライの雑誌-126号

フライの雑誌-第125号|子供とフライフィッシング Flyfishing with kids.一緒に楽しむためのコツとお約束|特別企画◎シマザキワールド16 島崎憲司郎

座談会「みんなで語ろう、ゲーリー・ラフォンテーン」 そして〈シマザキフライズ〉へ

特集◉3、4、5月は春祭り 北海道から沖縄まで、毎年楽しみな春の釣りと、その時使うフライ ずっと春だったらいいのに!|『イワナをもっと増やしたい!』から15年 中村智幸さんインタビュー|島崎憲司郎さんのスタジオから|3、4、5月に欠かせない釣りと、その時使うフライパターン一挙掲載!

フライの雑誌』第124号

特集◎釣れるスウィング

シンプル&爽快 サーモンから渓流、オイカワまで|アリ・ハート氏の仕事 Ari ‘t Hart 1391-2021|フライフィッシング・ウルトラクイズ!

『フライの雑誌』第123号

ISBN978-4-939003-87-5

フライの雑誌-第122号|特集◉はじめてのフライフィッシング1 First Fly Fishing 〈フライの雑誌〉式フライフィッシング入門。楽しい底なし沼のほとりへご案内します|初公開 ホットワックス・マイナーテクニック Hot Wax Minor Technics 島崎憲司郎+山田二郎 表紙:斉藤ユキオ

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」(山﨑晃司著) ※ムーン・ベアとはツキノワグマのこと。

身近で楽しい! オイカワ/カワムツのフライフィッシング ハンドブック 増補第二版(フライの雑誌・編集部編)

単行本新刊

文壇に異色の新星!

「そのとんでもない才筆をすこしでも多くの人に知ってほしい。打ちのめされてほしい。」(荻原魚雷)

『黄色いやづ 真柄慎一短編集』

真柄慎一 =著

装画 いましろたかし

解説 荻原魚雷

桜鱒の棲む川―サクラマスよ、故郷の川をのぼれ! (水口憲哉2010)

中村智幸(著) 新書判 【重版出来】