『フライの雑誌』第103号(2014)から、

〈島に触れる〉(髙橋光枝)を公開します。

・

島に触れる

髙橋光枝

沖縄絡みの思い出はいかがかと話を振られたが、わたしがかの地に足を踏みいれたのは十年も前のたった一回きりであり、それもヤンバルの山奥に何日か引き篭っていただけなのだ。

イジュの可憐な白い花のこと、澄んだ香りを放つ月桃の艶やかな葉のこと、そんな断片めいたものしか、記憶からもう取り出してこれないのではないかと危ぶむ。そこが果たして「島」であったのか、時空を越えた「異界」のようなところであったのかさえ、淡い薄紙の向こうに透けて判然としない。

どのように明るい白浜が続いていようが、どのように青い海と空が広がっていようが、わたしの見た沖縄の深い森の連なりには、どこか不穏な気配が満ちており、そこにまだ無数の人骨が埋まっていることを思えば、それも別段不謹慎な感想とも思えなかった。

不穏と書けば語弊もあるだろうが、わたしはその一種異様な気配を厭いはしなかった。それはその気配が、人間に「触れられる」ことを拒んでいないように思えたからかもしれない。

森は、わたしたちに懐を開き、耳を澄ましていた。怒りや悲しみを内に沈めこんではいたが、人恋しいような孤独も抱えているように思えた。

・

あのとき島は梅雨入りしており、スコールのような激しい雨が、山をより鬱蒼としたものにしていた。そして、泣き疲れたようにそれらが降り止んだ宵などは、その闇の奥から、無数の蛍が立ち現れて、静かな細い光を放ちながら、こちらへ、こちらへと、見るものを森の奥へいざなった。

しかし、彼らには彼らのテリトリーというものがあり、ちらちらとわたしに付き添ってくれているように見えた光たちも、あるところまで来ると、「それではここで」と別れを告げ、それ以上ついては来ず、つぅっと微かな光の流線を残して消えた。

蛍にしても、蝶にしても、無数のそれらに取り巻かれると、なにか足場を失うような浮遊感にとらわれ、あぁ、このまま狂ってしまうのではないかという怖さを覚える。だから、たとえそのまま消息を絶つ人がいたとしても、おそらく、わたしは驚かないだろう。

・

ヤンバルでは年配の知人が「戦後」というものについて考えていた。阿波根昌鴻、金城祐治、安里清信、骨太でありながら、理詰めにはならない包容力を併せ持った島の長たちの、そのたくましい心に触れながら、海の彼方でのまつりごと、「日本」の行方、その「成長」狂騒曲に首を傾げ続けていた。それは、彼がかつて暮していたもうひとつの「島」の話でもあった。

日本はどこへ行こうとしているんだろうなぁ、と知人はつぶやく。あちらの島、こちらの島、そのどれもが優しい撚り糸で結ばれるのではなく、金属の鎖で引きずりまわされているような虚しい消耗と痛みに、彼の心は苛まれているようだった。

無学なわたしはすぐに綻びるような返答もできず、本土の住人である自分へのうしろめたさからなのか、そっとキジムナーの悪戯話などに話を逸らしてしまう。だが知人は、むしろそれに癒されるような微苦笑を浮かべ、ほほう、と穏やかに乗ってくれたものだ。

・

ひとりで水族館にジュゴンを見に行った。ヤンバルの山のなかに引き篭っていたとはいえ、さすがに沖縄だ。アダンの木を潜り抜けていけば、そこには珊瑚の青く透明な海がひろがっていたが、だからといって、ジュゴンに偶然出会えるほど、海は狭くなかった。せっかく沖縄にいるのだから、ジュゴンに会いたい。バスに乗って、水族館へ足を運んだ。

時期的なものなのか、ひとけのないジュゴンの水槽の前で、わたしはすっかりくつろいで、ムーミンを思わせるその丸みを帯びた大きな生きものと向き合い、のんびりと時を過ごすことができた。それは母親のジュゴンで、しばらく見ていると、自分の体の陰に隠していた赤ん坊のジュゴンを、水槽のガラスの前にすぅっと出して見せてくれた。

「これ、わたしの赤ちゃん」、そう紹介してもらったような気持ちになり、嬉しさでじーんと胸が熱くなった。

あんなに穏やかな暮らしぶりの彼らの故郷、辺野古沖の海が、埋立てられ、黒い機影の放つ轟音でかき乱される日が迫っている。

・

思い出してもらえるだろうか。或いは気づいてほしい。

人間は、「命」に触れたい生き物なのだ。種を越えて、この地上に棲む別の生きものたちに、いつも触れたがってきた。こんな生きものが他にいるだろうか。虫、魚、犬、猫、動物に限らない、太陽の光、雨粒、風、樹木、土、川の流れ、海の波、草の花、そしてもちろん愛する人、ありとあらゆるものに触れては、小躍りして喜び、その喪失に涙を流してきた。

もしも触れて壊れてしまうものなら、どんなに好きでも触れないということもあるだろう。だが、わたしたちの指先は、たとえそれが目には見えない「気配」にすぎないようなものであれ、なにかを慈しみたいといつも願っている。

それなのに、その命への指先は、時に禍々しいほどに反転した行いに出る。抱きしめるための指先は引き裂くための爪に変わる。ヤンバルの森には、そうやって命を奪われた人たちの骨がまだ埋まっているのだ。そして、その島に、また新たな基地が作られようとしている。珊瑚もジュゴンも蛍もいない世界と引き換えにしてまで「触れたい」ものとは一体なんなのだろう。

・

そんなことを考えていたら、沖縄から突然電話が入った。くだんの知人からだった。彼の、「戦後」(或いはもはや戦前)への思索、あるいは未来への模索は今も続いている。日本には解きがたい闇がいくつもあるが、「皇居」というのもそのひとつだなという低い声が聞こえてきた。また虚を突かれて口ごもったまま、わたしは、もうひとつの「島」、東京駅のすぐ近くにある、あの、周囲を堀で囲まれた、静かで深い森のことを思った。

その島と、沖縄は、どこかコインの裏表のように思えた。

.

了

第103号(2014年・品切れ)掲載

「フライの雑誌」第103号 特集◉「すぐそこの島へ。はじめての島フライ」(2014年・品切れ)

…

[フライの雑誌-直送便]新規お申し込みの方に〈フライの雑誌2023年カレンダー 小さい方〉を差し上げます。 〈フライの雑誌2023年カレンダー 大きい方〉 数量限定で販売中です。

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

フライの雑誌 126(2022-23冬号)

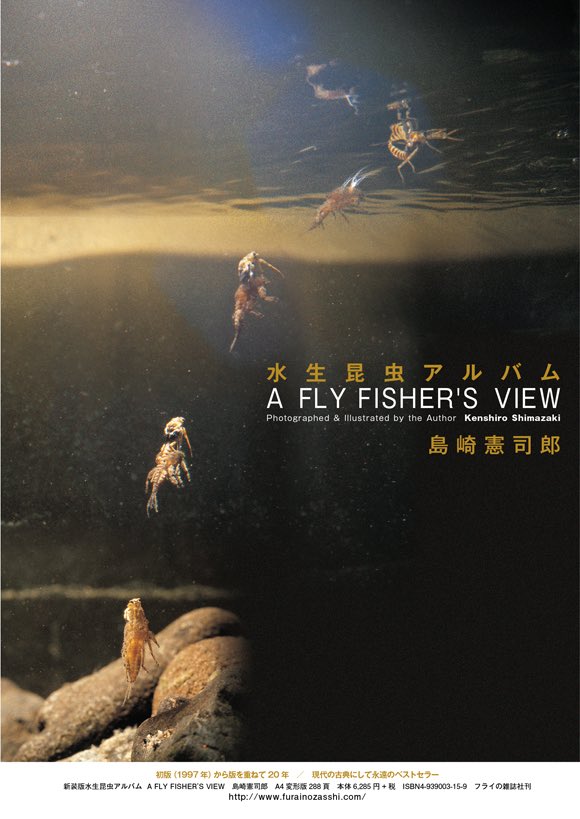

特集◎よく釣れる隣人のシマザキフライズ2 Shimazaki Flies よく釣れて楽しいシマザキフライの魅力と実例がたっぷり。前回はあっという間に売り切れました。待望の第二弾!

CDCを無駄にしない万能フライ「アペタイザー」のタイイング|シマザキフライ・タイイング・ミーティング2022|世界初・廃番入り TMCフライフック 全カタログ|島崎憲司郎 TMCフックを語る|本人のシマザキフライズ 1987-1989

大平憲史|齋藤信広|沼田輝久|佐々木安彦|井上逸郎|黒石真宏|大木孝威

登場するシマザキフライズ

バックファイヤーダン クロスオーストリッチ ダブルツイスト・エクステンション マシュマロ・スタイル マシュマロ&ディア/マシュマロ&エルク アイカザイム シマザキ式フェザントテールニンフ ワイヤードアント アグリーニンフ シマザキSBガガンボA、B パピーリーチ ダイレクト・ホローボディ バイカラー・マシュマロカディス スタックサリー

シマザキフライとは、桐生市在住の島崎憲司郎さんのオリジナル・アイデアにもとづく、一連のフライ群のこと。拡張性が高く自由で“よく釣れる”フライとして世界中のフライフィッシャーから愛されています。未公開シマザキフライを含めた島崎憲司郎さんの集大成〈Shimazaki Flies〉プロジェクトが現在進行中です。

ちっちゃいフライリールが好きなんだ|フィリピンのフライフィッシング|マッキーズ・ロッドビルディング・マニュアル|「世界にここだけ 釣具博物館」OPEN|つるや釣具店ハンドクラフト展

発言! 芦ノ湖の見慣れぬボート ブラックバス憎しの不毛 福原毅|舟屋の町の夢 労働者協同組合による釣り場運営と子ども釣りクラブ|漁業権切り替えと釣り人意見|公共の水辺での釣りのマナー|アメリカ先住民、アイヌの資源利用と漁業制度に学ぶ|海を活かしてにぎやかに暮らす 三浦半島・松輪|理想の釣り場環境ってなんだろう 樋渡忠一|日本釣り場論 内水面における年少期の釣り経験|ヤマメ・アマゴの種苗放流の増殖効果|関東近郊・冬季ニジマス釣り場案内

6番ロッドで大物を。ブリ、カンパチ狙いのタックルとファイト|戦術としての逆ドリフト|阿寒川の見えないヒグマ 黒川朔太郎|ビルド・バイ・マッキー 堀内正徳|ナイフと職質 山崎晃司

水口憲哉|斉藤ユキオ|中馬達雄|川本勉|カブラー斉藤|荻原魚雷|樋口明雄

フライの雑誌-126号

フライの雑誌-第125号|子供とフライフィッシング Flyfishing with kids.一緒に楽しむためのコツとお約束|特別企画◎シマザキワールド16 島崎憲司郎

座談会「みんなで語ろう、ゲーリー・ラフォンテーン」 そして〈シマザキフライズ〉へ

特集◉3、4、5月は春祭り 北海道から沖縄まで、毎年楽しみな春の釣りと、その時使うフライ ずっと春だったらいいのに!|『イワナをもっと増やしたい!』から15年 中村智幸さんインタビュー|島崎憲司郎さんのスタジオから|3、4、5月に欠かせない釣りと、その時使うフライパターン一挙掲載!

フライの雑誌』第124号

特集◎釣れるスウィング

シンプル&爽快 サーモンから渓流、オイカワまで|アリ・ハート氏の仕事 Ari ‘t Hart 1391-2021|フライフィッシング・ウルトラクイズ!

『フライの雑誌』第123号

ISBN978-4-939003-87-5

フライの雑誌-第122号|特集◉はじめてのフライフィッシング1 First Fly Fishing 〈フライの雑誌〉式フライフィッシング入門。楽しい底なし沼のほとりへご案内します|初公開 ホットワックス・マイナーテクニック Hot Wax Minor Technics 島崎憲司郎+山田二郎 表紙:斉藤ユキオ

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」(山﨑晃司著) ※ムーン・ベアとはツキノワグマのこと。

身近で楽しい! オイカワ/カワムツのフライフィッシング ハンドブック 増補第二版(フライの雑誌・編集部編)

単行本新刊

文壇に異色の新星!

「そのとんでもない才筆をすこしでも多くの人に知ってほしい。打ちのめされてほしい。」(荻原魚雷)

『黄色いやづ 真柄慎一短編集』

真柄慎一 =著

装画 いましろたかし

解説 荻原魚雷

桜鱒の棲む川―サクラマスよ、故郷の川をのぼれ! (水口憲哉2010)

中村智幸(著) 新書判 【重版出来】