たこはたこつぼが好きですが

単行本『葛西善蔵と釣りがしたい』所載

・

映画監督の末永賢氏と新宿三丁目の居酒屋で酔いどれた。中国風をうたう店内にはチャイナドレスを着たお姉さんたちがいそがしく働いていた。

監督はわたしが書いた実写版『釣りキチ三平』関係者へのインタビュー記事を読んでくれていた。「あれは面白かった。」と言ってくれた。どこらへんが面白かったですかとたずねると、「ああいうのは映画雑誌にはぜったい載らない。」とのこと。同じ業界内の媒体だと記事の書き方にも制約があるのかもしれない。

釣りをやらない監督には、原作の『釣りキチ三平』への思い入れはない。愛子姉ちゃんが三平の実姉だというふざけた設定の改変を不遜だと思わない。原作に描かれた大自然の世界観が、実写でどのように表現されるのかへの恐れもない。

わたしの書いた記事はある意味で、『三平』実写化へのその辺への恨み節が出発点だ。だからわたしの記事が釣り師ではない監督にもウケたなら、釣り師であるかどうか以前に、どこか人として共通するエモーションを文章に感じたということだろう。マニア系な釣り雑誌の編集者としてはとてもうれしいことだ。

たこはたこつぼが好きですが、じゆうに泳げるひろい海にもあこがれます。

この日、監督はちょっときこしめしていた。中国文化に造詣が深い監督は、お店のお姉さんを呼びとめ、

「小姐、『よかいち』ボトルでくだしゃい。」

と、たどたどしい日本語で注文していた。監督の細い目は酔うほどにますます線で引いたようになる。前後左右にぐらぐらし始めた頭を見ながら、わたしは監督と初めて出会った夜を思い出していた。

深夜、学校の先輩たちと楽しくくつろいでいた部屋の扉がとつぜんバーンと開き、そこに見たことのない着流しの男が立っていた。細い目に銀縁の眼鏡をかけ、すでに濃くはなかった頭髪を後ろに撫でつけ、蚊トンボのようにやせていた。足元は雪駄だ。口元がぴくぴく震えている。目は少しも笑っていない。

男はいきなり一升瓶をテーブルの角でバーンと割った。ガラスが砕け、ゴム風船を叩きつけたときのように酒が飛び散り、わたしの足にかかった。薄笑いのまま「おまえら文句あるカー!」と叫んだ、それが監督だった。

文句あるもなにも、なんでそんなことされるのか分からなかった。腹が立ったが初対面だし歳上だし、抗議するか我慢するか迷った。男はどう見ても弱そうだったが、普通ではない気配も漂っていた。

するとまわりの人々が「やめましょうよ、もう~。」と言って、アルコール臭の充満している部屋の床を掃除しはじめた。だからわたしも雑巾を手にとった。わたしは一八歳だった。二〇歳の監督は、その頃はまだ監督ではなかったが、割れた一升瓶をぶら下げて薄笑いのまま左右にぐらぐら揺れていた。

今夜は二人でならんでお酒をのんで、わたしが書いた記事を監督がほめてくれている。

最近の監督は、若い頃の葛西善蔵が歳くったような風貌になってきた。

ISBN 978-4-939003-55-4

B6判 184ページ/本体1,500円

2013年6月10日発行

「フライの雑誌」オリジナルカレンダー(大きい方)、残り少なくなりました。

2024年「フライの雑誌 オリジナル・カレンダー」(小さい方) 直送便の方へもれなく差し上げます。

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

ISBN978-4-939003-39-4

本体 1,714円

フライの雑誌129-表2広告『Classic Rods and Reels クラシックロッド・アンド・リール 銘竿118本と名品リール146台 テーパデータとスペックデータ』 ISBN 978-4-9913175-0-7

フライの雑誌129-表4広告「FLY イナガキ」

フライショップ アンクルサム (群馬県安中市松井田)

ハンドメイドバンブーロッド シーズロッド(東京都新宿区)

身近で楽しい! オイカワ/カワムツのフライフィッシング ハンドブック 増補第二版(フライの雑誌・編集部編)

当編集部の徒歩圏、八王子市役所近くの浅川にクマが出たと話題です。現代の日本において、〝森のあるところクマがいる〟と喝破した本が『ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ』(山﨑晃司著) です。川原は上流から下流へ繋がる森です。

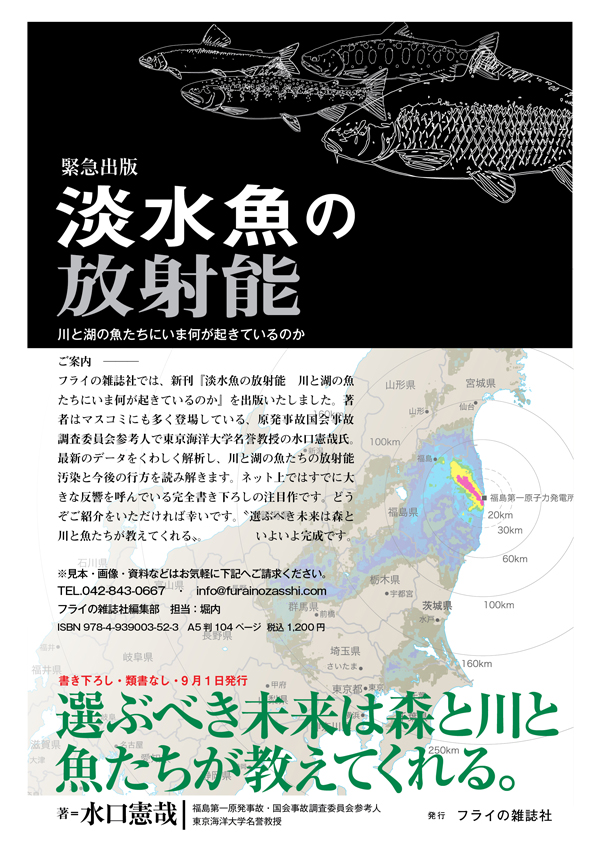

魔魚狩り ブラックバスはなぜ殺されるのか 水口憲哉

フライの雑誌社 2005年初版 ・3刷

桜鱒の棲む川―サクラマスよ、故郷の川をのぼれ! (水口憲哉2010)

フライの雑誌-第128号| 2023年8月1日発行

バラシの研究

原因と対策と言い訳

もう水辺で泣かないために

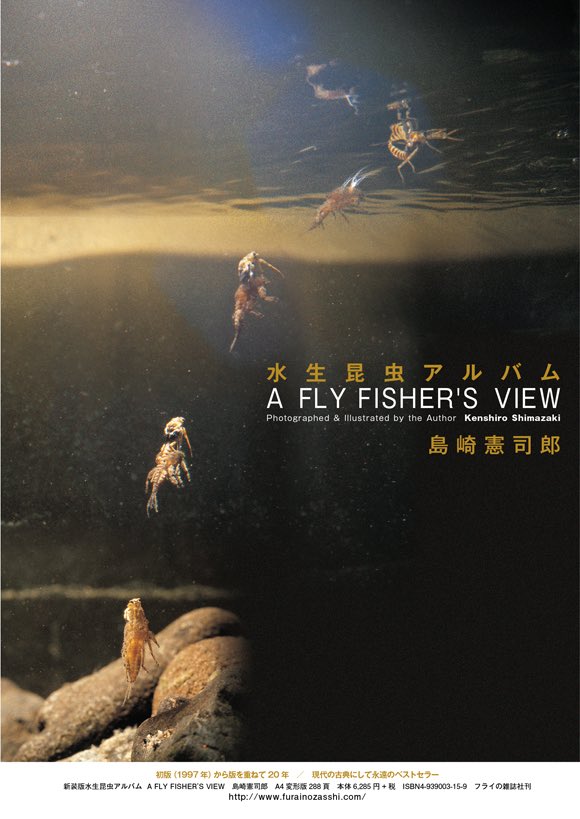

Shimazaki Flies シマザキフライズ New Style

フライの雑誌-第127号|特集1◎ フライキャスティングを学び直す① 逆ドリフト講座 風のライン

特集2◎ パピーリーチの逆襲 知られざるシマザキフライの秘密

フライの雑誌社が作ったフライフィッシング入門書。残り少なくなりました。

フライの雑誌-第122号|特集◉はじめてのフライフィッシング1 First Fly Fishing 〈フライの雑誌〉式フライフィッシング入門。楽しい底なし沼のほとりへご案内します|初公開 ホットワックス・マイナーテクニック Hot Wax Minor Technics 島崎憲司郎+山田二郎 表紙:斉藤ユキオ

>特集◎釣れるスウィング

シンプル&爽快 サーモンから渓流、オイカワまで|アリ・ハート氏の仕事 Ari ‘t Hart 1391-2021|フライフィッシング・ウルトラクイズ!

『フライの雑誌』第123号

2021年10月15日発行

ISBN978-4-939003-87-5

バンブーロッド教書[The Cracker Barrel]

永野竜樹 =訳 フライの雑誌社 =編

バンブーロッド教書

Understanding & Fishing the Bamboo Fly Rod[The Cracker Barrel]

バンブーロッドの世界史、取り扱い方、メーカーの系譜、ビンテージロッドの選び方、アクションの考え方、バンブーロッド・ビルディング、世界の最新事情とマーケット、初めての一本の選び方、バンブーロッドにまつわる人間模様のストーリーまで。バンブーロッドの魅力の全てをこの一冊にまとめました。

現代はバンブーロッドの黄金期である。

残り少なくなりました。

フライの雑誌 124号大特集 3、4、5月は春祭り

北海道から沖縄まで、

毎年楽しみな春の釣りと、

その時使うフライ

ずっと春だったらいいのに!

フライの雑誌-第125号|子供とフライフィッシング Flyfishing with kids.一緒に楽しむためのコツとお約束|特別企画◎シマザキワールド16 島崎憲司郎

座談会「みんなで語ろう、ゲーリー・ラフォンテーン」 そして〈シマザキフライズ〉へ

フライの雑誌 117(2019夏号)|特集◎リリース釣り場 最新事情と新しい風|全国 自然河川のリリース釣り場 フォトカタログ 全国リリース釣り場の実態と本音 釣った魚の放し方 冬でも釣れる渓流釣り場 | 島崎憲司郎さんのハヤ釣りin桐生川

単行本新刊

文壇に異色の新星!

「そのとんでもない才筆をすこしでも多くの人に知ってほしい。打ちのめされてほしい。」(荻原魚雷)

『黄色いやづ 真柄慎一短編集』

真柄慎一 =著

装画 いましろたかし

解説 荻原魚雷