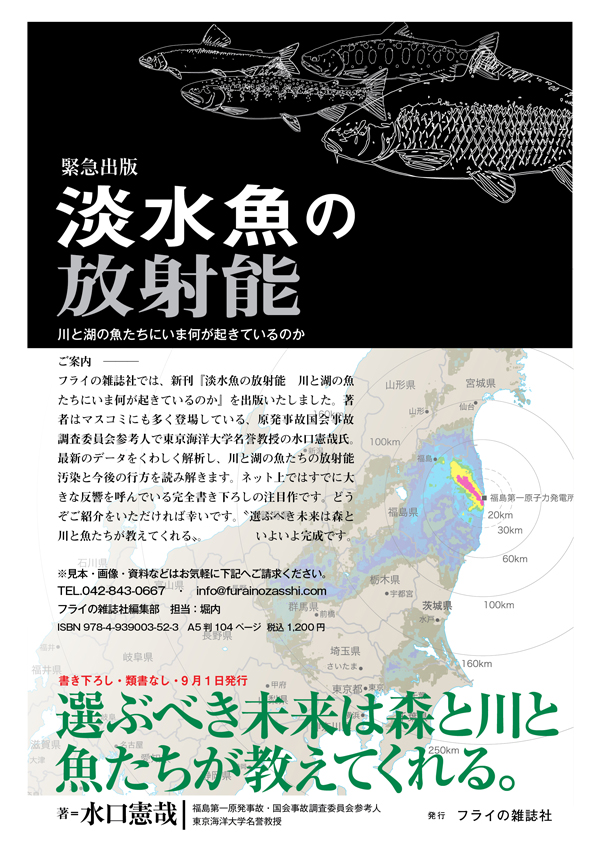

単行本『ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線』(山﨑晃司 2018 フライの雑誌社)から、「森のあるところ、クマがいる」「日本のクマは何頭いるのか」を抜粋して公開します。

『ムーン・ベアも月を見ている』は、テレビ・新聞・ラジオなどへの出演でもおなじみの、見た目がクマに似ていると話題のクマ博士、東京農業大学教授・山﨑晃司さんによる、面白くてタメになるクマ本です。

・・・

第2章

2-1 日本のクマは2種類、どこから来たか

日本に生活するクマは2種類、北海道にヒグマ、本州と四国にツキノワグマだ。九州のツキノワグマは、最近になって、環境省により絶滅宣言がなされた。四国のツキノワグマも極めて危機的な状態にあるのだが、これらについては項を改めて紹介したい。

日本のクマ類の系統はどうなっているのであろうか。

北海道に住むヒグマは、遺伝子分析による系統解析により、大きくは三つの系統に分けられる。更新世のどこかのタイミングで、別々に日本に入ってきている。二つはサハリンなど北方経由で北海道に渡来したもの、一つは朝鮮半島など南方から渡来して北海道にたどり着いたものだ。1万年以上前の、最終氷期の終わりごろまで、ヒグマは本州にも生活していたのだ。なお、南から本州を通って北上したヒグマのグループの遺伝子は、モンゴルと内蒙古にまたがるゴビ砂漠にごくわずかが残るに過ぎない、ゴビヒグマ(ヒグマの亜種)と同じような型になるらしい。

本州と四国に住むツキノワグマも、系統解析で三つに分けられる。東北、関東、北陸などの東日本グループ、近畿、中国地方などの西日本グループ、紀伊半島と四国の紀伊半島・四国グループだ。九州には、西日本グループと同じタイプと、日本のどこにもみられないタイプがいたことが分かっている。

ツキノワグマはヒグマと異なり、中期更新世の頃に一度に日本に入ってきた後に、時間をかけて三つのグループに分かれていったとする説がある。なお、ツキノワグマは津軽海峡を越えて北海道に渡ったことはない。

三日月状の白い斑紋があるから「ムーン・ベア」

ヒグマは北半球の広い範囲に分布する大型のクマで、大きなオスは500㎏を大きく超える。ただし北海道のヒグマは比較的小さく、300㎏を超えると、これは大きいということになる。森林だけではなく、木がまばらに生えるような開放的な環境もよく利用する。

ヒグマというと、木彫りのクマのイメージからか、遡上するサケを貪っている動物のように思われる。実際は、サケが遡上して、かつヒグマが利用できる河川は北海道といえども限られており、知床半島の一部の河川で見られるだけだ。

ツキノワグマは、西アジアから極東にかけて分布する中型の森林性のクマだ。台湾や海南島などの島しょにも分布する。体重はオスで100~200㎏程度、メスで50~100㎏程度だ。日本のツキノワグマは、大陸産に比べて一回り小型である。アジアクロクマ、ムーン・ベア(moon bear)とも呼ばれる。

ムーン・ベアは、胸部に三日月状の白い斑紋を持つことを示す名称である。〝ツキノワグマ〟は、日本だけでなく、お隣の韓国でも使われている。

少し前に、国際自然保護連合(IUCN)の種の保存委員会のひとつの分会である、アジアクロクマ専門家委員会で提案がなされた。ミネソタ州野生動物局職員であり、委員長のデーブ・ガーシェリス博士が、「アジアクロクマという呼び名は、この種の保全のためにいかにもインパクトがなさ過ぎる。」と前置きをして、「これからは、種の特徴を示すムーン・ベアとしよう。」と切り出したのだ。…

2-2 森のあるところ、クマがいる

釣り、登山、山菜採り、キノコ狩り、そのジャンルにかかわらず、自然の中での活動の最中は、できればクマに至近で会いたくないというのが本音だろう。

私自身は、クマを研究の対象としている立場なので、クマに我慢をしてもらうことにして、迷惑を承知で追っかけまがいのことをしている。だから、クマとの遭遇も数えきれない。…

日本のクマは何頭いるのか

近年、科学的にはまだ検証の余地を残すものの、本州のツキノワグマ、北海道のヒグマの生息数は、多くの地域で増えている可能性が指摘されている。1970年代終わり頃までは、クマ撃ちの猟師は奥山に分け入ってクマを探す必要があったものが、最近は前山と言われる集落の近くでも容易にクマが発見できるという話もよく聞く。この15年間ほどの間、本州で繰り返される人とクマとの壮絶な軋轢事例を振り返っても、クマが増えているらしいことが実感できる。

日本にどれくらいの数のクマ類が生息するのか、これは誰もが知りたい情報だ。保全や管理のための基礎中の基礎となるからだ。

そのため、各地で生息数の推定が試みられているが、里山周辺での捕獲数などをベースにして推定しているため、奥山の状態の把握に難しい側面が残っている。それでも、いくつかの自治体が発表している生息数の推定結果は、年毎に数が増していることを示している。

ヒグマについては、最近になって北海道庁が約1万頭という修正した推定頭数を発表した。ツキノワグマについては、なかなか信頼できる推定数がないのが現状ながら、環境省生物多様性センターが少し前に1万数千頭から3万頭程度という値を出している。

別の例もある。後で詳しく述べる秋田県K市での連続人身事故の後、秋田県ではたった2年間で1200頭以上のツキノワグマを有害捕獲している。事故の影響が、もちろんあったのだろう。この捕獲数は、当時の秋田県全域のクマ推定頭数であった1000頭を超えるものだった。

秋田県はその後、カメラトラップを用いたクマの胸部斑紋識別を用いての個体数推定を急ぎやりなおし、粗い推定ながら生息推定数を2000頭以上に上方修正している。おそらく、秋田県にかぎらず、これまでの各地でのクマの推定数には過小評価の傾向があったのだろう。

里山、街中に出没するクマが増えている

現在のところ、クマの数の増加についての全国規模での実証的データはないが、分布域が広がっていることはすでにデータで示されている。

環境省による全国レベルでの分布調査結果では、1978年と比べて、2003年にはツキノワグマ(本州・四国)で6ポイント(生息区画率が28%から34%)の、ヒグマ(北海道)でも7ポイント(同様に48%から55%)の分布域の増加が確かめられている。その後、2013年には民間団体である〈日本クマネットワーク〉によって分布の最前線の確認が改めてなされ、2003年よりもさらに分布域が広がったことが報告された。(31ページ 図2 日本のクマ類の分布)

これらのことは、1970年代のように奥山に入らずとも、人々が散歩やジョギングを楽しむような里山域でも、今やクマと鉢合わせをする可能性があることを教えてくれる。クマは身近な動物になっていることを、改めて肝に銘じる必要があるということだ。

出没場所も神出鬼没だ。2010年10月中旬には、富山県富山市の海岸で釣りをしていた男性が、まだ夜の明けぬ早朝に背後からツキノワグマに襲われるという、状況の理解に苦しむ事故が起きた。さらには、群馬県桐生市内や長野県長野市内といった、まさに街中を、クマが駆け抜けたりもしている。これらは極端な例だが、クマの分布の最前線は、すでに相当に人里に接近していることを伺わせる。…

ツキノワグマを例に挙げると、長い期間にわたってツキノワグマの分布が途絶えていたものの、最近になって再出現をみている地域として、津軽半島や阿武隈山地などがある。さらに、男鹿半島、能登半島、箱根山地などの疑わしい地域も出てきている。人工衛星写真に最近のクマの確認地点を重ねてみると一目瞭然だが、まさに、「森のあるところクマあり」といった状態なのだ。

分布域の拡大と同調して、数も増えている地域が多いのだろう。ただし、留意しなくてはいけないことは、全体的に増えているという意見がある一方、奥山では数が少なく、周辺部で数が多くなっているという、分布のドーナッツ現象を主張する向きもあることだ。

いずれにしても、最近よくニュースで聞く、人里周辺や、著しい場合は市街地にクマが出没する背景には、こうしたクマの側の状況の変化がある。…

身近になったクマとの付き合い方を考えよう

こうした事態は、今後も各地で起こることが予想される。実は、私の住む茨城県を含む阿武隈山地でも起こっている。…

今後は、緊急時の対応マニュアルの策定と、何より分布域管理が求められる。ただし、前述の大阪府とは地域に住む人々の人口密度などが異なることから、違った視点での管理が必要である。一部の関係する人たちだけで短絡的に管理施策を決めることはせず、地元を含む十分な議論の上での意思決定を期待したいところだ。…

・

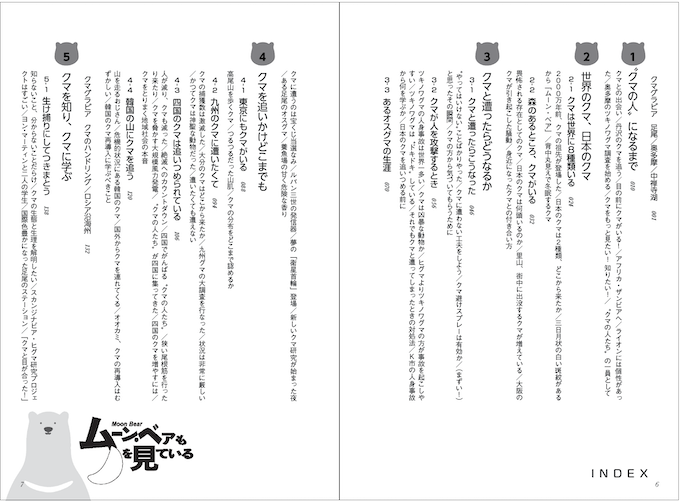

単行本『ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線』 全目次

内容紹介

ムーン・ベアも月を見ている

クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線

1〝クマの人〟になるまで

クマとの出会い

丹沢のクマを追う

目の前にクマがいる!

アフリカ・ザンビアへ

ライオンには個性があった

奥多摩のツキノワグマ調査を始める

クマをもっと見たい! 知りたい!

〝クマの人たち〟の一員として

2 世界のクマ、日本のクマ

2-1 クマは世界に8種類いる

2000万年前、クマの祖先が登場した

日本のクマは2種類、どこから来たか

三日月状の白い斑紋があるから「ムーン・ベア」

背中丸見えで冬眠するクマ

2-2 森のあるところ、クマがいる

畏怖される存在としてのクマ

日本のクマは何頭いるのか

里山、街中に出没するクマが増えている

大阪のクマが引き起こした騒動

身近になったクマとの付き合い方を考えよう

3 クマと遭ったらどうなるか

3-1 クマと遭ったらこうなった

〝やってはいけない〟ことばかりやった

クマに遭わない工夫をしよう

クマ避けスプレーは有効か

(まずい!)と思ったその瞬間

クマの方から気づいてもらうために

3-2 クマが人を攻撃するとき

ツキノワグマの人身事故は世界一多い

クマは凶暴な動物か

ヒグマよりツキノワグマの方が事故を起こしやすい

ツキノワグマは〝ドキドキ〟している

それでもクマと遭ってしまったときの対処法

K市の人身事故から何を学ぶか

日本のクマを追いつめる前に

3-3 あるオスグマの生涯

クマに遭うのは宝くじ当選なみ

ルパン三世の発信器

夢の「衛星首輪」登場

新しいクマ研究が始まった夜

ある足尾のオスグマ

養魚場の甘く危険な香り

4 クマを追いかけどこまでも

4-1 東京にもクマがいる

高尾山を歩くクマ

つるつるの山肌

クマの分布をどこまで認めるか

4-2 九州のクマに遭いたくて

クマの捕獲数は激減した

大分のクマはどこから来たか

九州グマの大調査を行なった

状況は非常に厳しい

かつてクマは神聖な動物だった

遭いたくても遭えない

4-3 四国のクマは追いつめられている

人が減り、クマも減った

絶滅へのカウントダウン

四国でがんばる〝クマの人たち〟

狭い尾根筋を行ったり来たり

クマを脅かす大規模風力発電

〝クマの人たち〟が四国に集ってきた

四国のクマを増やすには

クマをとりまく地域社会の本音

4-4 韓国の山にクマを追う

山を走る韓国のおじさん

危機的状況にある韓国のクマ

国外からクマを連れてくる

オオカミ、クマの再導入はむずかしい

韓国のクマ再導入に学ぶべきこと

5 クマを知り、クマに学ぶ

5-1 生け捕りにしてつきまとう

知らないこと、分からないことだらけ

クマの生態と生理を解明したい

スカンジナビア・ヒグマ研究プロジェクトはすごい

ヨン・マーティンと二人の学生

国際色豊かになった足尾のステーション

「クマと目が合った!」

自分でロガーを取り出すクマ

8月のクマは飢えている

クマにも色々な都合があるのだろう

5-2 ある日、クマをつかまえたら

顔で識別するのは難しい

毎年20〜30頭を捕獲する

深夜の研究室から山を目指す

クマのハンドリングの実際

吹き矢で麻酔を打つ、鼻をつねる

身体のすみずみまで調べる

採血、組織採取、首輪とロガーの取り付け

山から研究室へ、また山へ

5-3 放射性物質とクマの暮らし

2011年3月11日

心に残った大きなしこり

足尾のクマも放射能に汚染されていた

情報を開示したくない上層部

クマの汚染度が高い理由とは

放射能汚染は奥多摩までも

山の幸、川の幸はどうなるか

原発事故という人災を忘れない

6 いとしき〝クマの人たち〟

6-1 奥多摩の猟師、国太郎さん

国太郎さんとの出会い

猟師の黄金期

すべての獣肉は貴重品だった

「お父さんが元気なうちに」

「クマも悪ささえしなければいいんだが」

本当はどんな風に思っていたんだろう

6-2 〝クマの女の人たち〟

カレン、ガブリエラ、熊のKさん

豪快なメイシュウ・ワン

台湾のツキノワグマ事情

「研究者は保全のために何ができるか」とメイは言う

6-3 『ベア・アタックス』のヘレロさん

名著『ベア・アタックス』

奥多摩に来てくれたヘレロさん

そうして親子グマは表紙になった

7 クマが教えてくれる私たちの未来

7-1 社会の仕組みを変えるとき

ダウンサイジングの日本へ

人口減のメリットもあるはず

7-2 これからのクマ類管理の道すじ

クマを減らせばいいわけではない

鳥獣専門職員を採用した島根県

現場とマネジメント、研究の三位一体

8 ロシア沿海州・クマ探検記

ロシア人、やるなあ

ヒグマ、ツキノワグマ、トラ、ヒョウが同じ場所にいる

夢にまで見たシホテアリンの森

捕獲の準備だけで3年がかり

ついにクマがかかった!

9頭のクマの追跡が始まった

ヒグマとツキノワグマ、それぞれの暮らしぶり

変化しつつある沿海州の森で

あとがき

あなたも〝クマの人〟になりませんか

もっとクマを知りたい方へ

KUMA Column クマコラム

01 なぜクマに惹かれるのか ─やっぱりクマが好き

02 山に入る装備、教えます

03 クマに名前をつけないわけ

04 私の知っていたクマたち

05 クマは上手に泳いで移動する

06 クマをほいほい誘う餌

07 クマ観察の革命、赤外線デジタルカメラ

08 シカの呪い、クマの呪い

09 野生動物の取り扱いと倫理

10 研究費を確保せよ

11 博物館へようこそ!

12 間違って捕られたクマはどうなるか

13 クマ引き取ります

14 上空からクマを追う

ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線(山﨑晃司著)

著者紹介

山﨑晃司 Koji Yamazaki 1961年東京都に生まれる。アマゾン川流域のオフロードバイクによる単独ツーリング&釣行、アフリカ・ザンビアでのライオン研究、今は無き東京都高尾自然科学博物館学芸員、茨城県自然博物館首席学芸員などを経て、東京農業大学地域環境科学部教授。博士(農学)。動物生態学・保全生態学。日本クマネットワーク元代表・現在は国際交流委員会委員長。国際自然保護連合のアジアクロクマ専門部会委員。著書に『ツキノワグマ すぐそこにいる野生動物』東京大学出版会 2017年、『人を襲うクマ 遭遇事例とその生態』(分担執筆)山と渓谷社 2017年ほか多数。ミートハンター、フライフィッシャー。

『改訂新版 イワナをもっと増やしたい! 』(中村智幸著)2025年11月発行

この度、「フライの雑誌」直送便のお支払い方法に、Amazon Payを追加しました。 下のQRコードからお支払いいただけます。今までのPay Pal決済もご利用いただけます。ともに振込手数料は弊社が負担します。

こちらからキャッシュレスで支払えます。Amazon Pay、Pay Palのいずれかをご選択ください。手数料は弊社が負担します。

郵便振替によるお支払いは、手数料が高額になったため今後は段階的に縮小させていただきたい所存です。どうぞご理解のほどをよろしくお願いします。

桜鱒の棲む川―サクラマスよ、故郷の川をのぼれ! (水口憲哉2010)

桜鱒の棲む川―サクラマスよ、故郷の川をのぼれ! (水口憲哉2010)

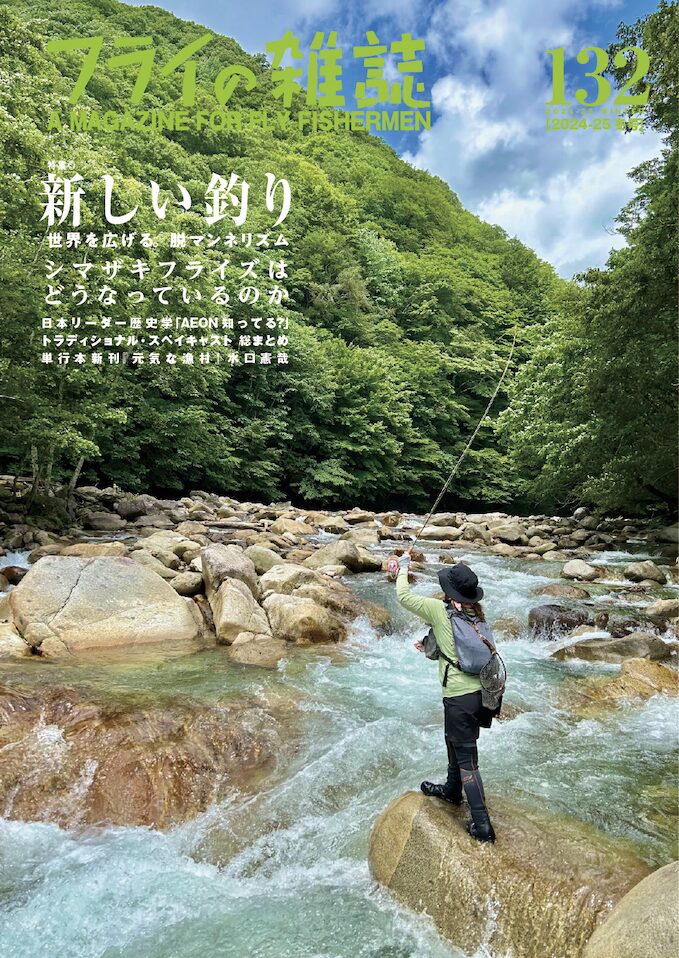

フライの雑誌-第134号|特集◎エルクヘアカディス再発見の旅へ 使い続けられる理由がある。エルクヘアカディス、その深遠なる世界|隣人のエルクヘアカディス2025 36人の解説|海フライの定番〈白の10番〉巻き方・使い方|SHIMAZAKI FLIES シマザキフライズ2025秋 島崎憲司郎

【増刷分の残り少なくなりました。】身近で楽しい! オイカワ/カワムツのフライフィッシング ハンドブック 増補第二版(フライの雑誌・編集部編)

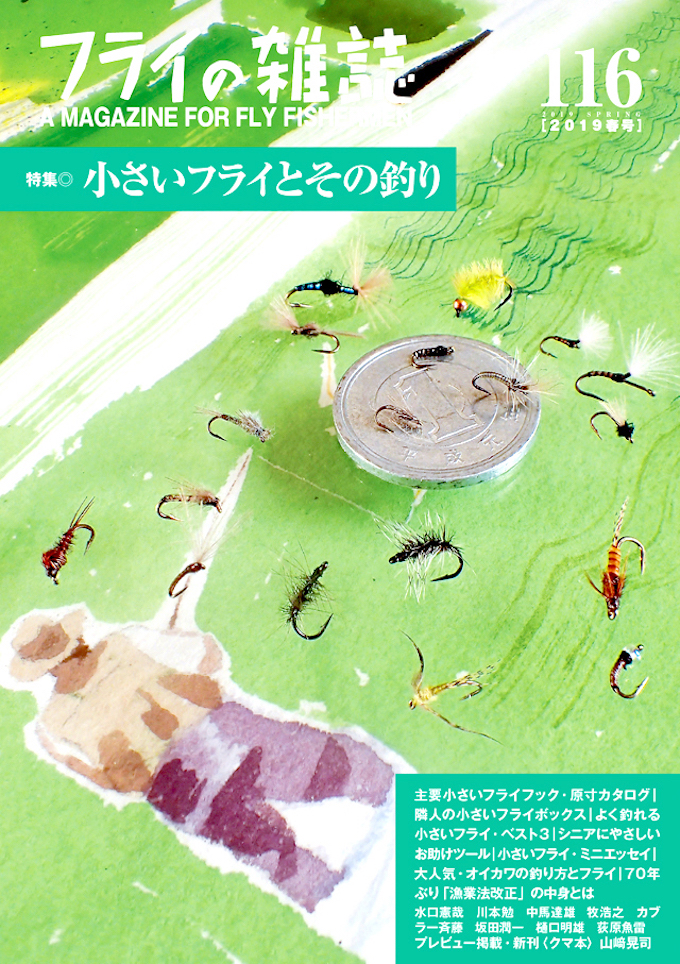

売り切れ人気号〈ダイジェスト版〉「フライの雑誌」第116号特集〈小さいフライとその釣り〉

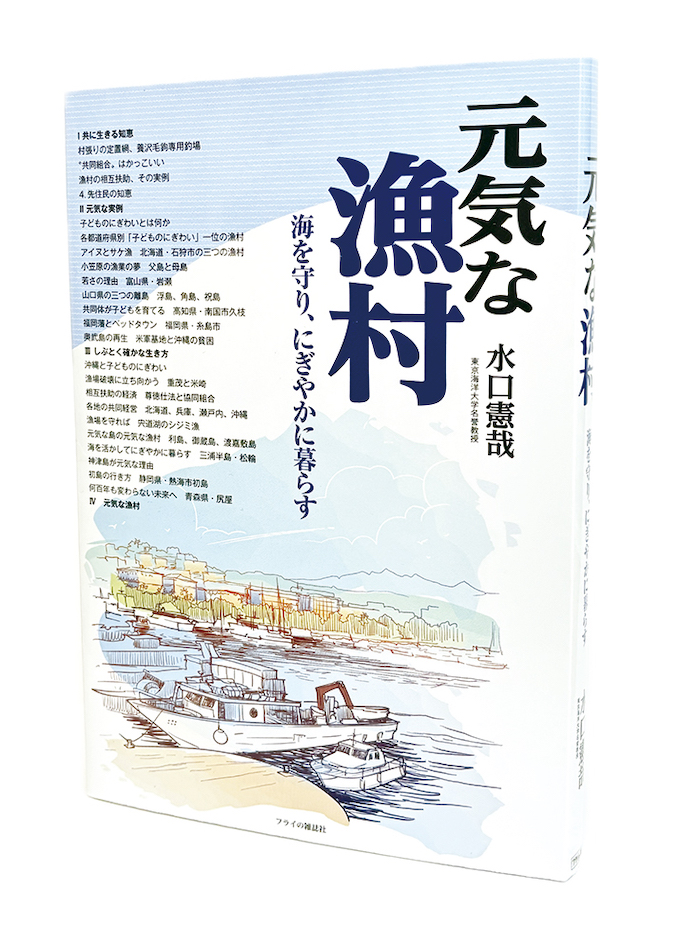

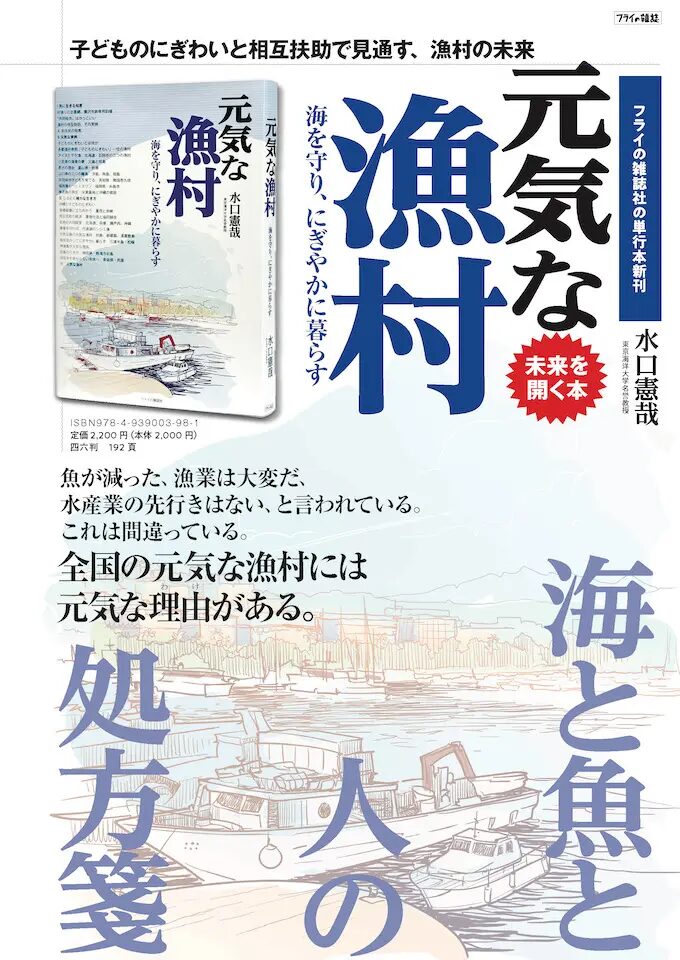

『元気な漁村 海を守り、にぎやかに暮らす』(水口憲哉=著)

『元気な漁村 海を守り、にぎやかに暮らす』(水口憲哉=著)

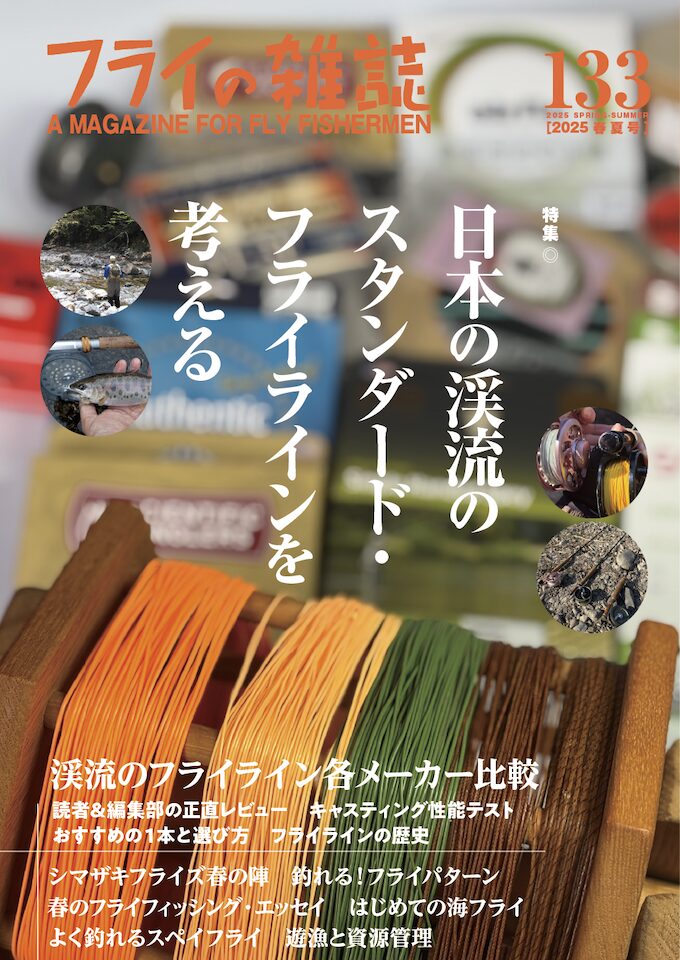

フライの雑誌-第133号|特集◎日本の渓流のスタンダード・フライラインを考える【フライライン選びの決定版】|シマザキフライズ春の陣 釣れる!フライパターン|春のフライフィッシング・エッセイ|はじめての海フライ|ダブルハンド総まとめ:よく効くスペイフライ|遊漁と資源管理 遊漁者は水産庁とどう向き合うのか

北海道の浪漫たっぷり。ひみつ情報たっぷり。美しすぎるお魚たっぷり。よく釣れるフライもたっぷり。初めての北海道お役立ち情報もたっぷりです。

フライの雑誌-第121号 特集◎北海道 最高のフライフィッシング

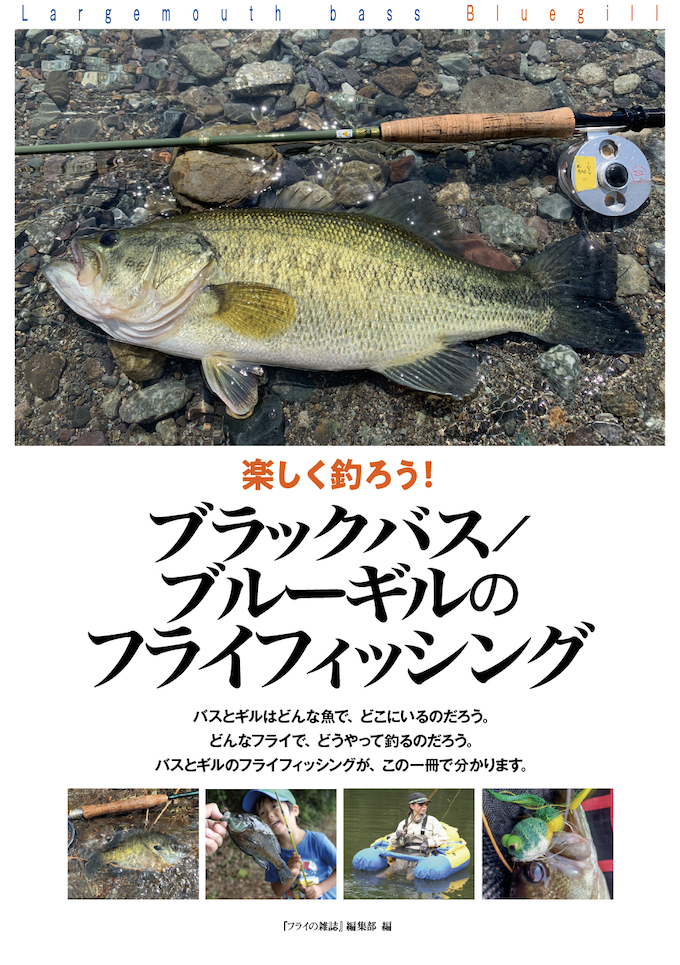

『楽しく釣ろう! ブラックバス/ブルーギルのフライフィッシング』

生態、季節のパターン、タックル、ラインシステム、ポイントの選び方などくわしい釣り方と、幅広い魅力、その奥深い世界をご案内。

2024年夏発売・予約開始! A5判・112頁 税込1,870円

魔魚狩り ブラックバスはなぜ殺されるのか 水口憲哉

フライの雑誌社 2005年初版 ・3刷

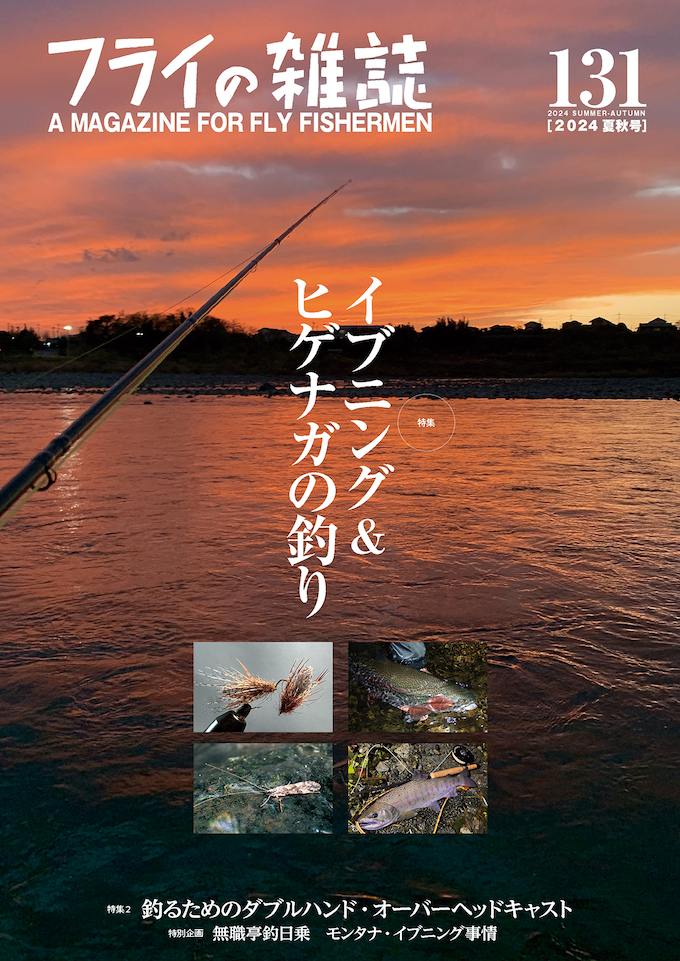

フライの雑誌 131(2024夏秋号): 特集◎イブニング&ヒゲナガカワトビケラの釣り 一発逆転、大物チャンス!|釣るためのトラディショナル・ダブルハンド・オーバーヘッドキャスト 川本勉|日本で海フライがメジャーにならないのはなぜだろう? 中馬達雄|特別企画 無職亭釣日乗 大木孝威|モンタナ・イブニング事情 山本 智|斉藤ユキオ|カブラー斉藤|荻原魚雷|樋口明雄

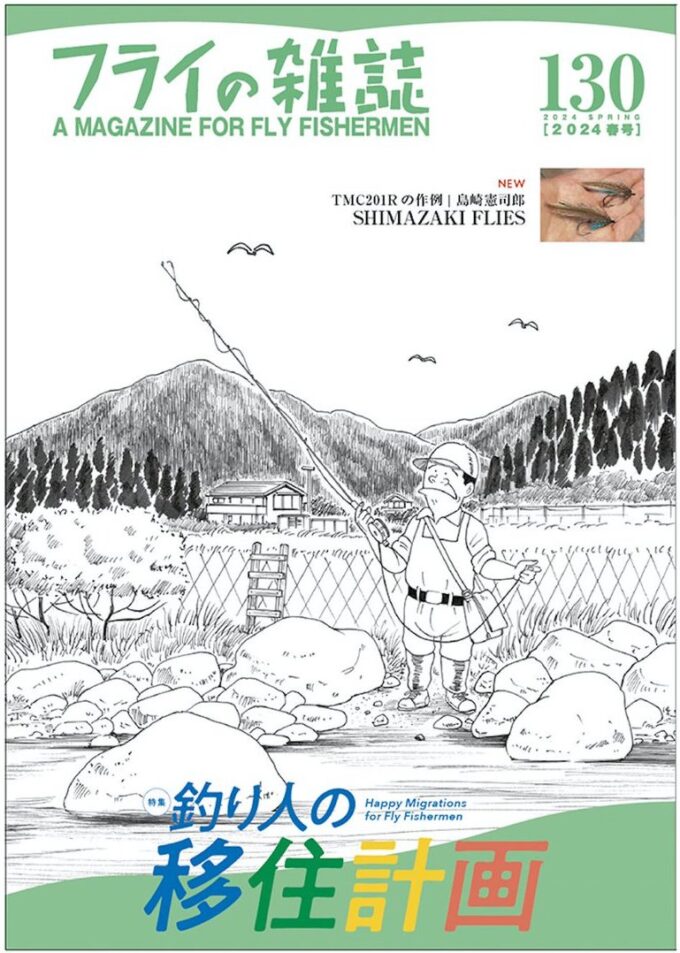

フライの雑誌-第130号(2024春号)|特集◎釣り人の移住計画

TMC201Rの作例 島崎憲司郎 シマザキフライズ|中馬達雄|川本勉|斉藤ユキオ|カブラー斉藤|大木孝威|時川真一|遠藤 昇|牧 浩之|荻原魚雷|樋口明雄|表紙:いましろたかし

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

「フライの雑誌」第129号|フライの雑誌 129(2023-24冬号): 特集◎気軽に使える オールド・フライリール 2万円台までで買える個性派リール・カタログ 国産フライリールのめくるめく時代|シマザキフライズ最新情報 島崎憲司郎

フライの雑誌社の単行本

フライの雑誌 124号大特集 3、4、5月は春祭り

毎年楽しみな春の釣りと、

その時使うフライ

ずっと春だったらいいのに!

フライの雑誌 126(2022-23冬号)

特集◎よく釣れる隣人のシマザキフライズ2 Shimazaki Flies よく釣れて楽しいシマザキフライの魅力と実例がたっぷり。前回はあっという間に売り切れました。待望の第二弾!

CDCを無駄にしない万能フライ「アペタイザー」のタイイング|シマザキフライ・タイイング・ミーティング2022|世界初・廃番入り TMCフライフック 全カタログ|島崎憲司郎 TMCフックを語る|本人のシマザキフライズ 1987-1989

大平憲史|齋藤信広|沼田輝久|佐々木安彦|井上逸郎|黒石真宏|大木孝威

登場するシマザキフライズ

バックファイヤーダン クロスオーストリッチ ダブルツイスト・エクステンション マシュマロ・スタイル マシュマロ&ディア/マシュマロ&エルク アイカザイム シマザキ式フェザントテールニンフ ワイヤードアント アグリーニンフ シマザキSBガガンボA、B パピーリーチ ダイレクト・ホローボディ バイカラー・マシュマロカディス スタックサリー

シマザキフライとは、桐生市在住の島崎憲司郎さんのオリジナル・アイデアにもとづく、一連のフライ群のこと。拡張性が高く自由で“よく釣れる”フライとして世界中のフライフィッシャーから愛されています。未公開シマザキフライを含めた島崎憲司郎さんの集大成〈Shimazaki Flies〉プロジェクトが現在進行中です。

ちっちゃいフライリールが好きなんだ|フィリピンのフライフィッシング|マッキーズ・ロッドビルディング・マニュアル|「世界にここだけ 釣具博物館」OPEN|つるや釣具店ハンドクラフト展

発言! 芦ノ湖の見慣れぬボート ブラックバス憎しの不毛 福原毅|舟屋の町の夢 労働者協同組合による釣り場運営と子ども釣りクラブ|漁業権切り替えと釣り人意見|公共の水辺での釣りのマナー|アメリカ先住民、アイヌの資源利用と漁業制度に学ぶ|海を活かしてにぎやかに暮らす 三浦半島・松輪|理想の釣り場環境ってなんだろう 樋渡忠一|日本釣り場論 内水面における年少期の釣り経験|ヤマメ・アマゴの種苗放流の増殖効果|関東近郊・冬季ニジマス釣り場案内

6番ロッドで大物を。ブリ、カンパチ狙いのタックルとファイト|戦術としての逆ドリフト|阿寒川の見えないヒグマ 黒川朔太郎|ビルド・バイ・マッキー 堀内正徳|ナイフと職質 山崎晃司

水口憲哉|斉藤ユキオ|中馬達雄|川本勉|カブラー斉藤|荻原魚雷|樋口明雄

フライの雑誌社が作ったフライフィッシング入門書。残り少なくなりました。

フライの雑誌-第122号|特集◉はじめてのフライフィッシング1 First Fly Fishing 〈フライの雑誌〉式フライフィッシング入門。楽しい底なし沼のほとりへご案内します|初公開 ホットワックス・マイナーテクニック Hot Wax Minor Technics 島崎憲司郎+山田二郎 表紙:斉藤ユキオ

フライの雑誌-第127号|特集1◎ フライキャスティングを学び直す① 逆ドリフト講座 風のライン

特集2◎ パピーリーチの逆襲 知られざるシマザキフライの秘密

フライの雑誌 125(2022夏秋号)

> くわしい内容はこちら

Flyfishing with kids.

一緒に楽しむためのコツとお約束

子供と大人が一緒にフライフィッシングを楽しむためのコツとお約束を、子供と大人で一緒に考えました。お互いが幸せになれるように、子供が子供でいられる時間は本当に短いから。

子供からの声(10〜12歳)|大人からの声|水産庁からの声|子供と遊ぶための道具と技術と心がまえ|釣り人の家族計画|イギリスの場合|「子供釣り場」の魅力と政策性

特別企画◎シマザキワールド16 島崎憲司郎

座談会「みんなで語ろう、ゲーリー・ラフォンテーン」

そして〈シマザキフライズ〉へ

ちっちゃいフライリールが好きなんだ|現役で使えるグリーンハート製ロッド大集合!|湯川の娘 知来要|カワムツはいつ、どこから来たか|海女のゆく末|メガソーラーの問題点

水口憲哉|中馬達雄|川本勉|斉藤ユキオ|カブラー斉藤|大木孝威|荻原魚雷|樋口明雄|島崎憲司郎

>特集◎釣れるスウィング

シンプル&爽快 サーモンから渓流、オイカワまで|アリ・ハート氏の仕事 Ari ‘t Hart 1391-2021|フライフィッシング・ウルトラクイズ!

『フライの雑誌』第123号

2021年10月15日発行

ISBN978-4-939003-87-5

「フライの雑誌」第120号特集◎大物ねらい

人は〈大物〉を釣るのではない。〈大物〉に選ばれるのだ。

単行本新刊

文壇に異色の新星!

「そのとんでもない才筆をすこしでも多くの人に知ってほしい。打ちのめされてほしい。」(荻原魚雷)

『黄色いやづ 真柄慎一短編集』

真柄慎一 =著

装画 いましろたかし

解説 荻原魚雷

バンブーロッド教書[The Cracker Barrel]

永野竜樹 =訳 フライの雑誌社 =編

バンブーロッド教書

Understanding & Fishing the Bamboo Fly Rod[The Cracker Barrel]

バンブーロッドの世界史、取り扱い方、メーカーの系譜、ビンテージロッドの選び方、アクションの考え方、バンブーロッド・ビルディング、世界の最新事情とマーケット、初めての一本の選び方、バンブーロッドにまつわる人間模様のストーリーまで。バンブーロッドの魅力の全てをこの一冊にまとめました。

現代はバンブーロッドの黄金期である。

残り少なくなりました。