【公開記事】

COLUMN「ニジマスについて考える」

『フライの雑誌』第102号(2007)

・・

水産と遊漁を結ぶニジマスの重要性

水産庁元釣人専門官 櫻井政和

・

●ニジマスは、北米原産でありながら日本人と長いつき合いの歴史を持つ魚だが、ここでは「種苗放流」をキーワードにして、釣り(遊漁)に関する制度との関係や今後の課題などを考えてみたい。

●我が国の多くの内水面(河川や湖沼)では、都道府県知事から漁業権の免許を受けた漁業協同組合(漁協)が漁場でもある釣り場を管理しているが、その漁協には漁業権の免許に際して魚を増殖することが義務づけられている。漁協は釣り人から遊漁料を徴収し、それに漁業者の資金を合わせて増殖事業を行う。これらの仕組みは、昭和24年に制定された漁業法に規定されている内水面独自のシステムである。

●漁協が実施する魚の増殖は、多くの場合、種苗放流という形をとるが、前記したシステムの創設が検討されていた昭和20年代前半という時代には、種苗が安定的に確保されて放流が可能である魚種は、アユ、コイ、ウグイ、ワカサギ、ニジマスなどに限られていた。しかもアユやワカサギが湖沼に産する天然魚から放流用の種苗や卵を得ていたのに対して、明治時代から養殖技術の開発が行われていたニジマスは、親魚から採卵して放流用の種苗を生産するという技術がすでに確立されていた。つまり、増殖事業を主体とした現在の内水面漁場の管理システムは、ニジマスを具体的な対象魚種のひとつとして企画・立案された可能性が高いということである。

●以来50年余り、我が国の内水面は、ニジマスも関係する歴史的経緯の中で創設されたこのシステムによって管理されており、種苗生産や増殖技術の進歩に伴って、放流される魚の種類や放流の規模は大幅に増加した。現在の内水面での釣りは、多くの場合、種苗放流を抜きにしては成り立たないという状況にある。ニジマス釣りについても同様で、北海道の一部の河川などで天然繁殖しているような例を除けば、釣り場にいるニジマスは、すべて人の手で放流されたものである(もちろん、現在は天然繁殖しているニジマスも、その起源は人為的な放流による)。また、近年増加している管理釣り場でも、ニジマスは主要魚種として数多く放流されている。こうした放流が可能となっている背景には、ニジマス種苗を安定的に供給する能力を持つ養鱒業者の存在がある。釣りの世界と水産業の世界はニジマスの放流を通じて確かにつながっている。

●釣りとは非常に関わりの深い種苗放流だが、近年は問題も指摘されている。特に、ニジマスのような外来魚を河川、湖沼のような天然の水域に放流することについては、生態系の保護や生物多様性の保全といった観点から慎重を期する考え方が強まっている。ニジマスの放流をやめてしまったり、河川から駆除しようといった動きも見られる。ただ、こうした極端な反応には、釣りや水産といった利用者サイドの感覚からすれば、ある種の違和感を覚えるのも事実だ。現在の釣りをめぐる状況の中で、全国のどの河川にもニジマスが生息しているべきだとか、どこにでもニジマスを放流してかまわないといった主張は、ほとんどないといってもいいだろう。それなら地域や流域単位での議論と合意形成によって、ニジマスとどう付き合っていくかを決定し、利用と保全を調和させたシステムの構築を目指すことが可能なのではないか。

●水産の世界では、魚を放流することは「正義、善行」として位置づけられている。漁協はもちろん、遊漁者や市民団体などが行う魚の放流にも原則として規制が課されていないのは、このことを端的に表している。一方、前記したような状況の中で、在来の魚も含めて、従来のようなレベルでの種苗放流を続けていくことや、それを前提に成り立っている現在の釣りの実態には、今後厳しい目が向けられるようになっていくと考えられる。現場の意識(釣り人、漁協などの志向性)や技術的な課題の多さなど、非常に高いハードルも存在するが、できる限りローインパクトで持続性のある釣りや漁場管理を実現する方向で取り組むことが必要になってくるだろう。

●その際に、ニジマスを釣りや水産などの枠組みの中でどう位置づけていくのか、この魚の利用に関わるすべての関係者が真剣に考えていく必要がある。関係者は多岐にわたり、簡単に結論が出るような問題でないが、これは現代におけるニジマスと日本人との関わり方の重要な一局面といえる。

●なお、個人的なコメントを許してもらえれば、そうした議論に当たっては、養殖技術の開発などに費やした先人達の苦労やこの国のニジマスが持つ長い歴史に思いを馳せ、ニジマスに感謝の念を持って臨むべきだと思う。ニジマスにとっては厳しい話もあえてとり上げたが、釣りや環境に関わる問題の中で私たちがニジマスとどう付き合っていくかは、資源(魚)の利用を旨とする水産分野、魚あっての趣味である釣り分野の両者にとって、今後のあり方を占う試金石になるといえるだろう。

・・・

※上記文章は筆者及び発行元の承認を得て「ニジマスハンドブック」(2007)から転載したものです

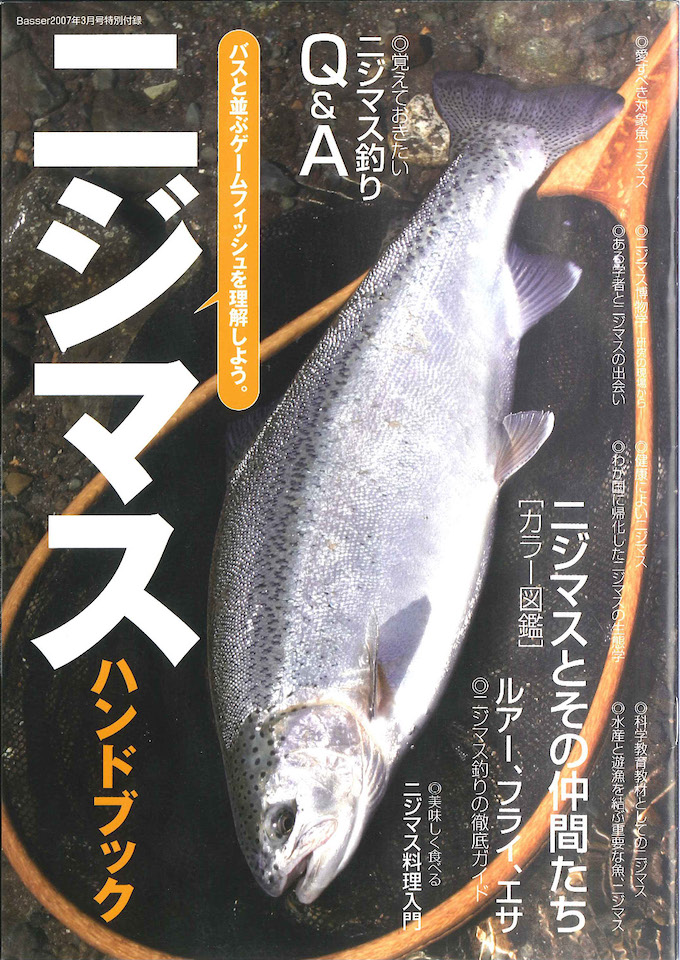

初出: ニジマスハンドブック

発行: 株式会社林養魚場

http://www.hayashitrout.com/

発行日:2007年3月1日

筆者: 櫻井政和 Masakazu Sakurai

1967年生まれ。東京水産大学(現東京海洋大学)大学院修士課程卒。2004年、水産庁に新設された遊漁行政担当部署である釣人専門官に就任。現在は水産庁増殖推進部栽培養殖課勤務。

★本誌第75号に「釣人専門官ロングインタビュー」を掲載しています

・

「ローインパクトで持続性のある釣りや漁業管理を実現することが必要」「この国のニジマスが持つ長い歴史に思いを馳せ、ニジマスに感謝の念を持って臨むべき」

日本に初めてゾーニング管理を提案した水産学者、加藤憲司さんも同じことを言っている。https://t.co/WDSEoTdpFr— 堀内正徳 (@jiroasakawa) December 28, 2022

在来種を保全の文脈でニジマスを俎上にあげるなら、琵琶湖のワカサギ漁業の方が決定的に大問題なのだけど、そっちはダメでこっちはスルーするのは、大人の事情すぎやしませんかということ。

— 堀内正徳 (@jiroasakawa) December 28, 2022

「ニジマスについて考える:水産と遊漁を結ぶニジマスの重要性」(水産庁元釣人専門官櫻井政和)初出「ニジマスハンドブック」(林養魚場2007)、『フライの雑誌』第102号掲載2014)

「ニジマスハンドブック」(林養魚場2007)

COLUMN 「ニジマスについて考える」

『フライの雑誌』第102号(2007)

…

[フライの雑誌-直送便]新規お申し込みの方に〈フライの雑誌2023年カレンダー 小さい方〉を差し上げます。

『フライの雑誌』の新しい号が出るごとにお手元へ直送します。差し込みの読者ハガキ(料金受け取り人払い)、お電話(042-843-0667)、ファクス(042-843-0668)、インターネットで受け付けます。

フライの雑誌 126(2022-23冬号)

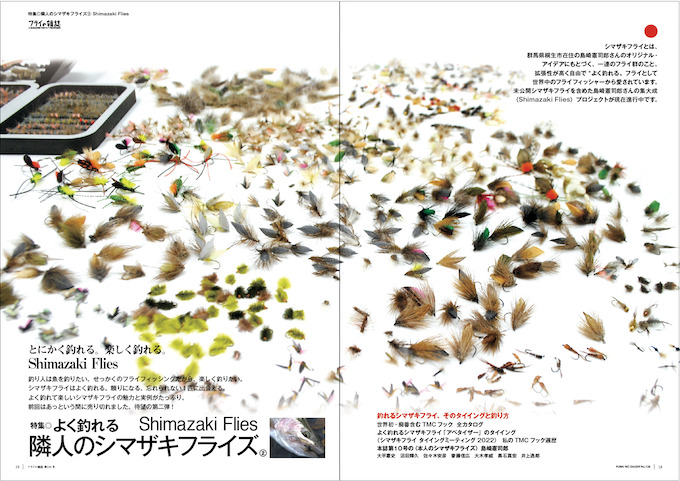

特集◎よく釣れる隣人のシマザキフライズ2 Shimazaki Flies よく釣れて楽しいシマザキフライの魅力と実例がたっぷり。前回はあっという間に売り切れました。待望の第二弾!

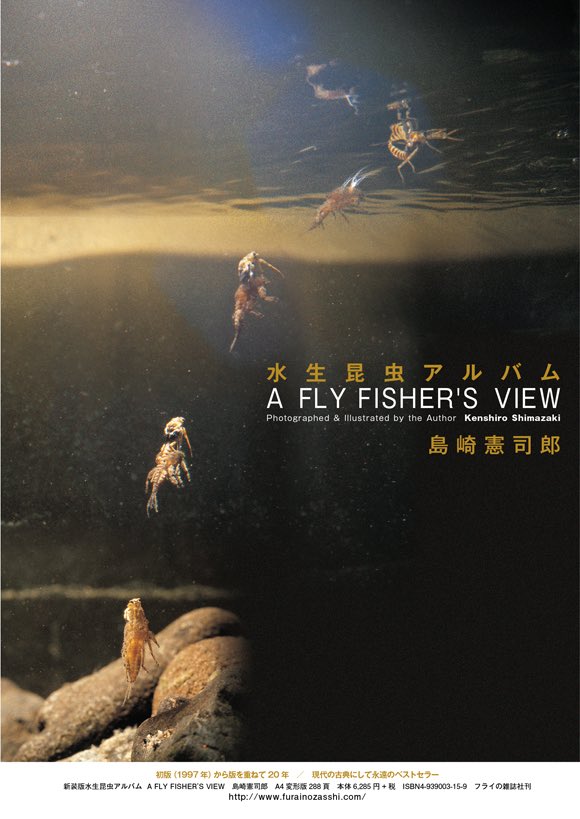

CDCを無駄にしない万能フライ「アペタイザー」のタイイング|シマザキフライ・タイイング・ミーティング2022|世界初・廃番入り TMCフライフック 全カタログ|島崎憲司郎 TMCフックを語る|本人のシマザキフライズ 1987-1989

大平憲史|齋藤信広|沼田輝久|佐々木安彦|井上逸郎|黒石真宏|大木孝威

登場するシマザキフライズ

バックファイヤーダン クロスオーストリッチ ダブルツイスト・エクステンション マシュマロ・スタイル マシュマロ&ディア/マシュマロ&エルク アイカザイム シマザキ式フェザントテールニンフ ワイヤードアント アグリーニンフ シマザキSBガガンボA、B パピーリーチ ダイレクト・ホローボディ バイカラー・マシュマロカディス スタックサリー

シマザキフライとは、桐生市在住の島崎憲司郎さんのオリジナル・アイデアにもとづく、一連のフライ群のこと。拡張性が高く自由で“よく釣れる”フライとして世界中のフライフィッシャーから愛されています。未公開シマザキフライを含めた島崎憲司郎さんの集大成〈Shimazaki Flies〉プロジェクトが現在進行中です。

ちっちゃいフライリールが好きなんだ|フィリピンのフライフィッシング|マッキーズ・ロッドビルディング・マニュアル|「世界にここだけ 釣具博物館」OPEN|つるや釣具店ハンドクラフト展

発言! 芦ノ湖の見慣れぬボート ブラックバス憎しの不毛 福原毅|舟屋の町の夢 労働者協同組合による釣り場運営と子ども釣りクラブ|漁業権切り替えと釣り人意見|公共の水辺での釣りのマナー|アメリカ先住民、アイヌの資源利用と漁業制度に学ぶ|海を活かしてにぎやかに暮らす 三浦半島・松輪|理想の釣り場環境ってなんだろう 樋渡忠一|日本釣り場論 内水面における年少期の釣り経験|ヤマメ・アマゴの種苗放流の増殖効果|関東近郊・冬季ニジマス釣り場案内

6番ロッドで大物を。ブリ、カンパチ狙いのタックルとファイト|戦術としての逆ドリフト|阿寒川の見えないヒグマ 黒川朔太郎|ビルド・バイ・マッキー 堀内正徳|ナイフと職質 山崎晃司

水口憲哉|斉藤ユキオ|中馬達雄|川本勉|カブラー斉藤|荻原魚雷|樋口明雄

フライの雑誌-126号

フライの雑誌-第125号|子供とフライフィッシング Flyfishing with kids.一緒に楽しむためのコツとお約束|特別企画◎シマザキワールド16 島崎憲司郎

座談会「みんなで語ろう、ゲーリー・ラフォンテーン」 そして〈シマザキフライズ〉へ

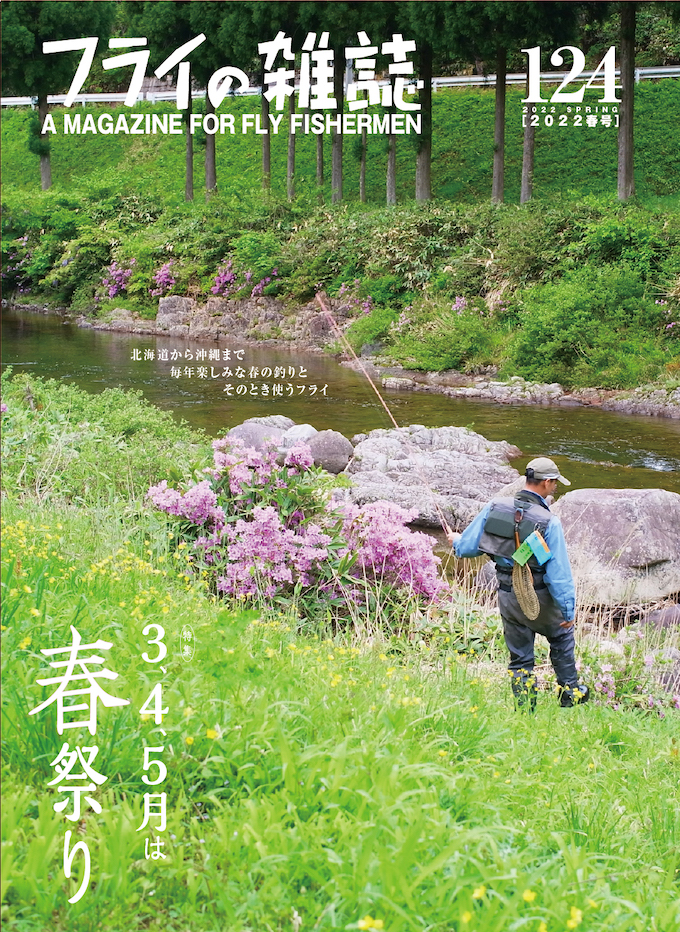

特集◉3、4、5月は春祭り 北海道から沖縄まで、毎年楽しみな春の釣りと、その時使うフライ ずっと春だったらいいのに!|『イワナをもっと増やしたい!』から15年 中村智幸さんインタビュー|島崎憲司郎さんのスタジオから|3、4、5月に欠かせない釣りと、その時使うフライパターン一挙掲載!

フライの雑誌』第124号

特集◎釣れるスウィング

シンプル&爽快 サーモンから渓流、オイカワまで|アリ・ハート氏の仕事 Ari ‘t Hart 1391-2021|フライフィッシング・ウルトラクイズ!

『フライの雑誌』第123号

ISBN978-4-939003-87-5

フライの雑誌-第122号|特集◉はじめてのフライフィッシング1 First Fly Fishing 〈フライの雑誌〉式フライフィッシング入門。楽しい底なし沼のほとりへご案内します|初公開 ホットワックス・マイナーテクニック Hot Wax Minor Technics 島崎憲司郎+山田二郎 表紙:斉藤ユキオ

「ムーン・ベアも月を見ている クマを知る、クマから学ぶ 現代クマ学最前線」(山﨑晃司著) ※ムーン・ベアとはツキノワグマのこと。

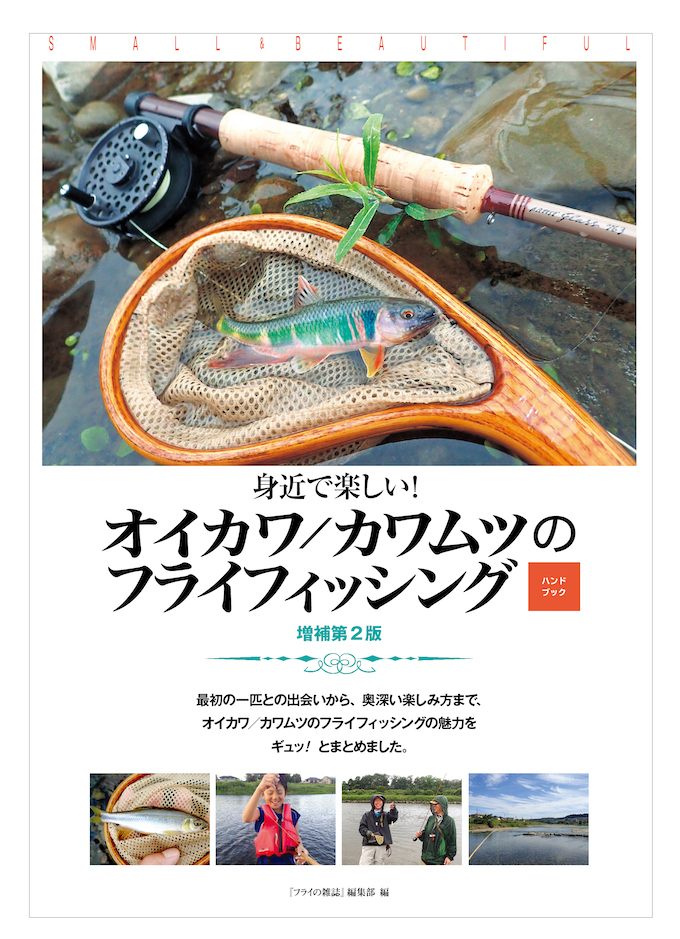

身近で楽しい! オイカワ/カワムツのフライフィッシング ハンドブック 増補第二版(フライの雑誌・編集部編)

単行本新刊

文壇に異色の新星!

「そのとんでもない才筆をすこしでも多くの人に知ってほしい。打ちのめされてほしい。」(荻原魚雷)

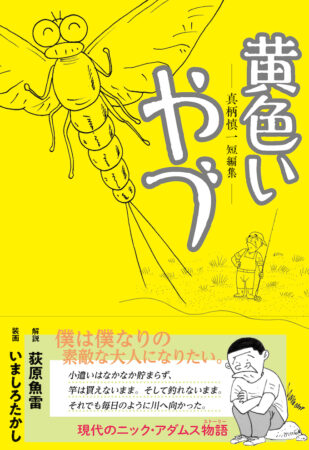

『黄色いやづ 真柄慎一短編集』

真柄慎一 =著

装画 いましろたかし

解説 荻原魚雷

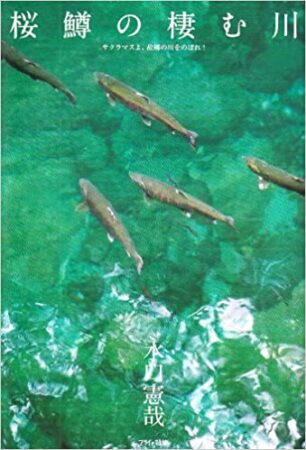

桜鱒の棲む川―サクラマスよ、故郷の川をのぼれ! (水口憲哉2010)

中村智幸(著) 新書判 【重版出来】